�ŋ߂̋L��

���@�t�@2025*0707

�e�j�X���y�����Ȃ�܂����B�@�@�����[���Ă��邾���ł����A���Ɋy�����B�@�@����ȂɊy�����́H�@�@�v���Ԃ�̊����B�@�@�@�i�t�H�A�́j�����߂�ȁi�����E�E�j�ƒ��߂��������Ƃ��A

�܂ꂻ���ɂȂ������Ƃ�����܂������A���Ƃ������I�@�@�Ă��ƂŁA�߂ł������t�B�@�@�A���R�[���͂߂����Ɉ��܂Ȃ��̂ł����A����͔��킸�ɂ��������ł��B

�\�t�g�e�j�X�ɂ���]���@2025/03/28

��T�̓��j���A�z�B���łɃR�[�g�߂Ă���Ɖ��ƁA�\�t�g�e�j�X�̃T�[�N���ɉ�]���ۂ��������I�@�@����A�����A�̂̓����̈�ۂ�������肨���炭�ԈႢ�Ȃ��B

���Ȃ艓�ڂ������̂ŔN��͉��肩�˂邪�����Ⴂ�B�@�@�^���A���́A�\�t�g�e�j�X�ł��ʗp���邱�Ƃ����������Ƃ��������B�@�@���Ɍ�������A�����Ƌ߂��ł悭�ώ@���Ă݂����B

���́A�\�t�g�ʼn�]�̃t�H�A���łĂ邩�m���߂����A���Ẫ\�t�g���P�b�g���āA�K�b�g�������āA�ǂ����̃N���u�ɂ��ז����đł����Ă��炨���Ə������Ă�������

��L�̊����������B�@�@���������łK�v�͖����Ȃ����B�@�߂ł����߂ł����@�ł��B

�����A�X�N�G�A�X�^���X�ŏ�̂�]�v�ɉI�Ȃ���ĉ�]�������Ă������ȋC���B�@�@�@��]�̓I�[�v���X�^���X���K�{�Ȃ̂ŁA���K���͂����Ӊ������B

�������������@2025/0331

��Ƃ͕ʂ̃R�[�g�ł����A���P�b�g�z�B�ŃR�[�g�ɍs���ƁA�\�t�g�̂��Ƒ��i�����j�@�����e�Ɩ�����i�������Z���j�B�@�@������͖��炩�ɉ�]�̃t�H�A�B�@�X�^���X���I�[�v���B�@

�܂����Ȃ�r���ۂ��o�����Ă̈�ۂł����A����đł��Ƃ�ڎw���Ă��邱�Ƃ͉���B�@�@

�\�t�g�e�j�X�̌�����m�F���悤�Ƃ��Ă܂��A���͐ł����m���I�ɁA�\�t�g�e�j�X�̃t�H�A�X�g���[�N�̕ω��͂��Ȃ�i��ł������ł��B�@�@�o��m���́A�d����荂���B

�V�������̂����������́A�\�t�g�e�j�X�E�̕����ϋɓI�Ɋ����܂��ˁB�@�@�R�l�R�l�̈��e�������Ȃ������悤�ȋC�����邵�B�@�@�Ⴂ�I�肪��]�t�H�A�ɒ��킵�Ă���

�\�t�g�e�j�X�̖����͖��邢�B

�l�����������l���@2024/09/05

���́e����Ɩ߂����f�͊��Ⴂ�ł����B�@�@�߂����l�ȋC�����Ă��������B�@�@���̌�����ς�炸�A�ς���Ȃ��ƌ������A�X�b�L�����Ȃ��ƌ������E�E�@�ł��A

����6���ʂ������Ɖ��P�̒������\��A�����ɓ���T�ˊy���������[���łĂ�l�ɂȂ�A�C�����X�b�L���B�@�@�ۂR�N�����������Ă��܂����̂̓V���b�N�ł����B

���������̃T�[�N���ɁA�����ł�����̂������l�ȑł����̕����A�|�c���|�c���ƌ�������l�ɂȂ�܂����B�@�@�X�C���O�S�̂Ƃ��Ă̗ǂ������͕ʂɁA��̂���

���P�b�g��U�邱�Ƃ������L�܂��Ă����l�Ȉ�ۂ��܂��B�@�����Ƃ��Ă͗ǂ��͂��B�@�@�����A�S�̂�Z�߂�܂łɂ͑����Ȏ��Ԃ��|����͂��Ȃ̂ŁA�ꂵ�ݔ����A�y���ݔ�����

�������������B�@�@�@�V�����ł����Ɏ��g�ނ��Ƃ͗ǂ����ƂȂ̂ŁA�����ƍL�܂��ė~�����Ɗ���Ă��܂��B

����Ɩ߂����@2023/01/26

�t�H�A�X�g���[�N������Ɓ@�قږ߂�܂����B�@�@�@�v���Ԃ�i�T�˂Q�N�Ԃ�j�Ȃ̂ŁA�Ȃ������������B�@�@���������E�E�E�@�@�@�v���ʂ�̃X�C���O�őłĂ�͎̂��Ɋy�����ł��B

�����̓����[��30���قǂł������A�v�X�ɏ[���B�@�@�@�@�@����̌o���ŁA����̓Y���Ă��C���͑����Ǝv���܂����ǁA�ْ��͈�ԗǂ��Ȃ��ł��ˁB�@�@�@

�ǂ����C�ɂȂ�ŋ����@2022/11/14

�ŋ߁A�Ȃ�ׂ�YouTube�̎���������ς�悤�ɂ��Ă��܂����A�R�l�n�i�X�s���ߑ��j�̕��̑ŋ����̒Ⴓ�ɋ����܂��B�@�@���̂悤�ȌÂ��l�Ԃɂ͂��蓾�Ȃ����ŁA�F����̕I���S�z�B�@

�ŋ������Ⴂ���e���V�������Ⴂ�@���@�X�g�����O���_�炩���@���@�������͗����@���l�����A����̓C���p�N�g�^�C���i�X�g�����O�ƃ{�[�����ڐG���Ă��鎞�ԁj�������E�ɂȂ�B

����ƁA�����r�̏��͂��̒������Ԃ������Ă���̂ň��͂������A�O�r�̔�J���{���i�ؓ����ł��Ȃ�j����͂��B�@�@����͂Ƃ���Ȃ������A�e�j�X�G���{�̊댯�����������Ƃ�

�Ȃ�܂��B

�e�j�X�����ɒ�������v�f�ł��̂ŁA�ŗD��őO�r�̃X�g���b�`���s���đO�r�̋ؓ���L���āi�_�炩���j���������B�@�@�ŋ���������F����A�R���Ղ��ɗ����Ă���l�ȋC��

���܂��B�@�@

���������̔��[�́A�R�l�R�l�����ڎw�������ʂ��Ɗ����܂����A�x���͂邩�ɒ����Ă��܂��B�@�@���̏����Őg�ɕt�����ł����͊ȒP�ɂ͒����Ȃ��̂ŁA�G���{�̒��ڌ�����

�ł��Ȃ����O�r�ؓ��̑���s�������������B�@�@�@�@�@�@�Ȃ��Ă���ł͒x�����ŁA���퐶���ɂ��x�Ⴊ�����܂��B�@�@�@�@���߂̗\�h���厖�B�@�@�@

�X�ɁA�ɂ�����̌X���Ƃ��āA�C���p�N�g�ł̖ʃu���������Ȃ�A�O���b�v���Y������A���P�b�g�𗎂Ƃ����Ƃ��N���肪���ł����A�g�Ɋo��������܂��H�@�@���̖��́A�d������Ȃ���

���P���Ȃ��̂ŁA���Y�݂̕��͌������Ă݂āB�@�@

����̍��H�@2022/11/09

�X�N�[���R�[�`�ɃR�l�������̂͗������Ă��܂����A�w������͋����d���̃t�H�A�������A�N�������ɂȂ�ƃR�l��������ہB�@�@�����v���̓R�l���ӎ����Ă���l��

�����悤�ȋC�����܂����A��ɉ��Ȃ̂��X�s������X�s�[�h�ւ̉ߓn���Ȃ̂��A���ׂƂ��Ă��銴���ł��ˁB

YouTube�@���Ƀm�ACH2018���Y�c�v���͐����B�@�@https://www.youtube.com/watch?v=IVGzwLCBeq8�@�@�@�t�F�f���[�X�^�C���̐�삯�ł��ˁB�@�@���O�͂悭�����Ă��܂������A

�ς�̂͏��߂āA���p���������E�E�@�ŋ������ǂ��B�@�@�@�@����ł͏ڍׂ͊m�F����̂ł����A�t�H�A�X�g���[�N�̑ł������{�ɍœK�Ǝv���܂��B�@

�Y�c�v���͔N��I�ɂ͂��Ȃ��ɂ��ւ�炸�A���̂S�N�O�̎����ł̓R�l�̈�ۂ͂Ȃ��̂ŁA�����ꂸ�Ɍl�̍l�����A��`�A���j���т��Ă���I������݂��邱�Ƃ�

����܂��B�@

2004�N������̃e�j�X�G���́A�o��R�[�`�قڑS�ăR�l�𐄏�����L������ł����̂ŁA�v�����قڑS�����R�l���낤�Ǝv���A������ς�C�������Ȃ������B�@�@���v���A

���s�����ȁE�E�E

�Y�c�v���́A�����[�����Ȃ琢�E�̃g�b�v�I��Ƃ��\���ɐ킦��悤�ȋC�����܂����A���斈�ɑŋ����͏�����������悤�ȋC������͉̂��̂Ȃ̂��B�@�@�ł������ς��Ȃ��Ȃ�A

����X�g�����O�A�e���V�����͕ς��Ȃ��͂��Ȃ̂ŁA�ʼn��͕ς��Ȃ��͂��Ȃ̂ł����E�E���͂��Ă����āA

�����ł������w������ɂ������Ă����ۂŁA���҂����Ă����ȕ��͋C���o�Ă��܂����B�@�@���Њ撣���Ăق����ł��B

�ȉ��@�ߋ��̋L����

�{���@�ŐV�X�g���[�N�̊�{�I�Șb�@�i�^���A�����琶�܂�鋭��ȑł����j

�^����Ɗ댯�@�W���R�r�b�`�I��̃t�H�A2011/08/22

2011�E�C���u���h���ŗD�������W���R�r�b�`�I�肾���������A�t�H�A�X�g���[�N�̃t�H�[���͌����ڂ���ψ����B

�����A�^������A�}�`���A�������Ȃ�Ɗ����邪�A�r�̓������肪�ڂɕt���A�X�s���͊|���邪��ԋ������s������͂��B�����₤���߂�

�X�N�G�A�X�^���X�őO�ړ�����ƁA�O�r�̕��S�������Ȃ�e�j�X�G���{�̊댯���������A���Ђ�������ł��Ȃ��^���������b�����Ȃ��B

��т̈����ɑ��ē��I��́A�m�������Ƀi�C�����}���`�n�̔�т̗ǂ��X�g�����O�Œ��K�����킹�Ă���Ƃ��B���X���[�̉f���ł����I�����

����݂��[�����Ƃ�����B

�ŐV�̃X�g���[�N�̓I�[�v���X�^���X�ő̂��E����{�B�����v���̒��Ō��{�Ƃ���ɂ̓t�F�f���[�A�i�_�����I��̕����y���ɗǂ��ł�����

�ς������ʂ������ł��邪�A�W���R�r�b�`�I���^�����邱�Ƃ����͎~�߂������ǂ��B�e�j�X�G�����ł̂��̑I��̉���������Ȃ�͂������A

�Y�ރA�}�`���A�I�肪������͂��B

�{�[��������@2011/05/15�i�d���j

�e�j�X�Ō����g����h�ړI�Ƃ͖{���A�{�[�������遨�炪�����������炪���������ƁA��̂��������ێ�����̂��J����Ȃ�A���ʂƂ���

��肭�łĂ�E���_���B�܂蕶����ǂނ悤�Ƀ{�[��������E����ړI�ł͂Ȃ��B�ڂŃ{�[�������Ȃ��Ƃ��A��̂����������Ă���ΖړI�͒B������B

���ꂪ����Ȃ��l�����߂���B���邱�Ƃ����Ɏ������̂Ɍ��y���Ȃ��̂͋�̍����ŁA�܂������Ӗ����Ȃ��B

�������A���������ƂɍŐV�X�g���[�N�i��R����j�́A�t�ɑ̂��J���K�v������B��]����E�͑̂𑁂��J�����ƁB�܂�A�]������E�ƌ����Ă������t���A

�ŐV�X�g���[�N�ł������Ă��܂��Ɗo�����Q�ɂȂ�B�u����v�ׂɓ����Œ肷��ƁA�͉̂��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ����ʁB

�o���Ƃ��čŐV�X�g���[�N�̑ł��n�߂́A�{�[���������Ȃ��Ȃ�^�C�~���O���ƂĂ��Ȃ������B���̕s���A���|�͒��X����邱�Ƃ���������x�́A

����ȁE���Ȃ��Ă��ǂ��E�ƌ����������ł����o���A�������o���Ƃ��ėǂ������ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ�

�V�X�g���[�N�̌��{�@2010/10/10

�t�r�o�s�q�i�A�����J�̃R�[�`����j�������ɑ����Ă���G���s�����������o�����ɗǂ��ʐ^���������̂ł��Љ�B�Ȃɂ��t�b�g���[�N�̋L���̂悤�����A

�������ڂ����̂͑ł����B����͋��Ƀt���b�g�h���C�u�B�̂̉�]�őłŐV�̑ł����B�t�H�A�ƃo�b�N�ŎB�e�������قȂ邪�A

���ڂ��Ē��������̂͋���[�U]�B�I�[�v���X�^���X�ŏ㔼�g���^�[�����ăe�C�N�o�b�N���I�����Ă���_�B

�o�b�N�́A�t�H�A�Ɠ��������őłƂ��Ƃ���ƁA�ʐ^�̗l�ɕK���I�[�v���X�^���X�łQ�n���h�ɂȂ�B���̑I��̃o�b�N�́A�t�H�A�Ɣ�ׂĂ��r�ɗ���

���������邪�A���̃X�N�G�A�X�^���X�A�Z�~�I�[�v�����őł��Ă���I��Ɣ�r����A���炩�ɗ��_�ɒ����B�e�C�N�o�b�N�`�t�H���[�X���[�܂łɏ�̂�

�قڂP�W�O����]�B���ꂪ��]�őłE�E�ƌ����Ă���R���B

�t�H�A�X�g���[�N

�o�b�N�X�g���[�N

�j�����킸�Q�n���h�̃v���̑����́A�X�N�G�A�X�^���X�ŏ�̂�P��X�^�C���������B����͐V�ƌÂ̒��Ԃ̑ł����ŁA���܂芴�S���Ȃ��B

��O����̗��_�̈�ɃR�[�X��ǂ܂������邪�A����̓I�[�v���X�^���X�ł������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�V�X�g���[�N�̃X�^���X���̂R�@2010/09/27

�e�j�X�G���ł����b�X���ł��A��]�őł��Ă���l�Ɍ����邪���̓X�N�G�A�X�^���X�������B�ꌩ�A�ŐV�X�g���[�N�̂悤�����A���g�͑�Q����X�g���[�N��

�ό`�^�ɂȂ�B�ŐV�i��O����j�̓I�[�v���X�^���X���匴���ŁA�X�^���X���ԈႦ��Ɗo���邱�Ƃ͏o���Ȃ��B

�X�N�G�A�ŋ�����ꂽ�Ƃ���Ȃ狳�������ɖ�肪����B�X�N�G�A���Z�~�I�[�v�������̖ړI�́A�̂�O�ړ��������\��ŁA

����ł͉�]�őł��Ă��邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�O����͔����ȍ��̂悤�Ɋ�������������Ǝv�����A���g�i�З́j�͂܂������̕ʕ��ŁA

���������m�ɍ����o��B

�ȒP�ɂ���炵���ł������Ȃ�X�N�G�A�X�^���X�ł��ǂ����A��R����{���̋����E�p���[�����Ȃ�܂��A�������X�^���X�ŏK���Ɏ��g�ޕK�v������B

�V�X�g���[�N�̃X�^���X���̂Q�@2010/09/16

�����������m�b�܂Ɂu�X�^���X�͐���s���ŗǂ��v�Ƃ̉Ɉ��R�E�E�E�̂���������s���Ȃ�ĕ��ꂽ�b�͕��������Ƃ��Ȃ��B

�X�^���X�͊�{���̊�{�B�X�̃X�^���X�ɂ͕K���Ӗ�������B���ꂪ�������Ȃ���A�����������Ă��{���̋��Ђ͓��邱�Ƃ��o���Ȃ��̂����A

�������Ă��Ȃ��҂������B

�ŋ߂̎G�������Ă��A�R�[�`�̌��{�ʐ^�̓X�N�G�A���Z�~�I�[�v���H�X�^���X���قƂ�ǂ����A����ł͐������^���A���̌��{�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�K���I�[�v���X�^���X�ŁA�O�ړ���ے肷�邱�Ƃ��K���̑����B��]�Ȃ̂�����A�O�ړ����_���Ȃ͖̂����B

���������ƂɃv���̂Q�n���h�o�b�N���X�^���X�͐F�X�B��O����X�g���[�N���o����Ȃ�܂��A�v���̃t�H�A�X�g���[�N���ǂ����{�ɂȂ�B

�������ł���Γ��R�A�������X�^���X�ł͑łĂȂ������邪���p�́A�������ł������o������̘b�B

�o�b�N�P�n���h�̕��͉^���A���ł͑łĂȂ��i�����ɍ���Ȃ��j�B�]���^�̃o�b�N�i�t�F�f���[�A�G�i���I��Ɠ��l�j�őł����Ȃ����R�A�X�^���X��

�X�N�G�A�����N���[�Y�h�B�o�b�N���^���A���őł������Ȃ�Q�n���h�ɕύX���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ邪���R�A�X�^���X�̓I�[�v���X�^���X�ŁA

�t�H�A�ƑΏ̂ȓ��������ƂȂ�B

�ł������̂��̂͑�σV���v�������A���̒ʂ�ɓ������̂����ɓ���B�����̊Ԋy���ށA�ꂵ�ނɂ͎������Ȃ��ƌ����邪�A���ɂQ�n���h�o�b�N�́A

���͖����ɋꂵ��ʼn��ׂT�N�E�E���߂��ɗ��K���܂���B

�e�j�X�G���̕Ό����̂Q�@2010/09/08

���X�̓��������A�X�g���[�N����̕��������炩�ɕς����B�ߋ����N�ɓn�莏�ʂ��������p�[���A�E�g�A�G���{�A�b�v�A�v���l�[�V�����A

���C�p�[���̃J�^�J�i�����́A�T�����Ƃ���J����قǏ��Ȃ��Ȃ��Ă���B

�������o���Ă��܂����ł������C�����邱�Ƃ́A�L�������̂悤�ɊȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�G����M�p�������Ă���R�[�`�͈ˑR�Ƃ��đ������݂����R�A

���K���Ă��鐶�k�������B�M�S�ȃT�[�N���́A�V�`�W���̕��ɉe�����o�Ă���B��Ԃ̔�Q�҂͐��k�����A�ł����͖{�l���������Ƃ��Ȃ�����

�i�v�ɂ��̂܂܁B���������ƂɁA�{���s����ȃV���b�g�����ɏ�肭�ł����Ȃ����k������A�����Ȃ�ƃA�}�`���A�̎���I�C���͂قƂ�Ǖs�\�B

�L�����C�����Ă��e���͌v��m��Ȃ��B

�e�j�X�G���̕Ό��@2010/05/25

�ŋ߁A�e�j�X�G���̃X�g���[�N�������g�v���l�[�V�����A�p�[���A�E�g�h���̕������������B�@�@�t�Ɂg���C�p�[�͔�����h���̂����ے肷��

�\���ɂȂ��Ă���B�@���炩�ɕ������ς����E�ƌ����邪�����A�C�t���Ȃ��ǎ҂������͂��B���̂܂܂���ނ�ɒ��g���C�����Ă�������Ȃ̂��낤���H

���X�ے肵���ƂĂ��v���l�[�V�����A�p�[���A�E�g�őłƂ��Ƃ��Ă���������͑ł��Ă���A�}�`���A�́A���ɐ�����Ȃ��قǑ��݂���B

�T�N��10�N�ł͏����Ȃ��؋����J�ɑ��݂������邱�Ƃ͊ԈႢ�����B���̃N�Z���������ŐV�̃X�g���[�N�͑łĂȂ��B���̂܂܂ł͉����������

�R�[�`���������҂ɂ���C�����邪�E�E

���������e�͖������͑������A���炩�ɗǂ������ɏC�������邱�Ƃ͖��邢�B�v���̑ł������悭���ׂ����Ƃ��f������e�������Ă���B

�ŋ߁A���ɋC�ɂȂ�\���Ɍ��b���A�Ҋ߁A���]�ؓ��̍��Ƃ��ؓ������E�E�Ƃ��邪�A���̒ʂ�ɓ�������l�Ԃ�����̂��H�@�g��̂͂P���j�b�g��

�������h�Ƃ����\�����A�^���A���̈Ӗ����炷��Ɛ������Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��^���A���Ƃ͊e�����A�����Ȃ��瓮���E�Ƃ����Ӗ��B���j�b�g�ɂ��ēZ�߂Ă��܂����Ƃ́A

�{���̈Ӗ����炷��Ɠǎ҂Ɍ����^����B

�R�[�`���łX�g���[�N�̌��{�ʐ^�́A���ς�炸�X�N�G�A�X�^���X�B���������Ȃ�������͊ԈႢ�ŁA�ꐶ�|�����Ă��ŐV�̃X�g���[�N�͑łĂȂ��̂����E�E

����Ɋ��ҁB

�v���l�[�V�����E�p�[���A�E�g�ے�̍����@2010/05/16

�g�b�v�v���̃X�g���[�N�̑ł����Ɋւ��f��̖��́A�G���{�A�b�v�A���C�p�[�A�����̂���݂̓X�s�l�[�V�����Ƃ��̖��̂��l�b�g���Ŕ�ь����Ă���B

���͂�����ƁA�������e�ŋ�����R�[�`�����݂����R�A���̒ʂ�ɐ^�ʖڂɗ��K���Ă���A�}�`���A�̕�����ϑ����B�����������́A�]������

�������R�l�ł��i�����̑��́j�ے�_���ŁA���̍��������L�ł��Љ�B

�g�p�����ʐ^�͊e�e�j�X�G���l�����p���܂������A����̎G���E�R�[�`�̔ᔻ���ړI�ł͂���܂���B���l�̉���L���͐���������A

���̒��̂ق�̈ꕔ�̗�ł��B

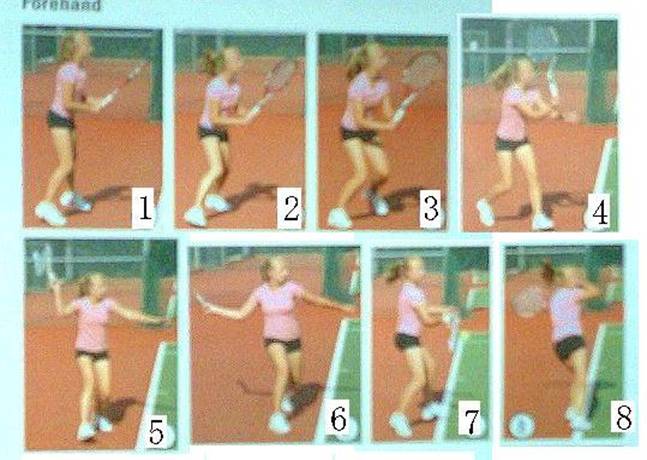

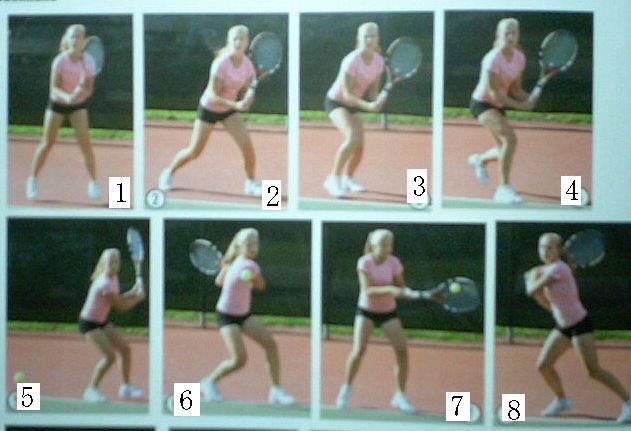

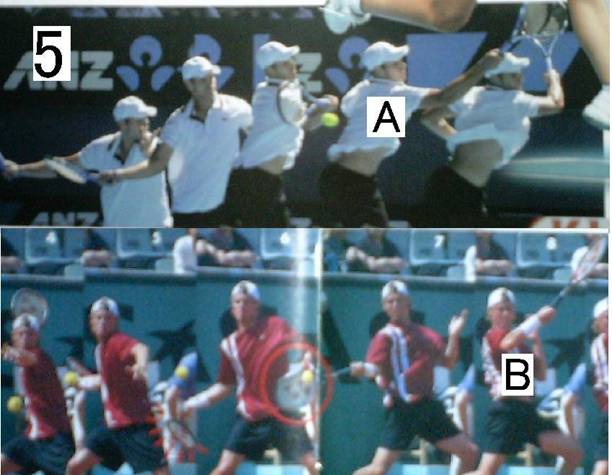

�ʐ^�P�y�тQ�́A�g�v���̃t�H�A�X�g���[�N�̉���h�Ɏg��ꂽ���́B�v���l�[�V�����i�p�[���A�E�g�j�̖��̂ŁA�v���͘r�̓����i����j���g���Ă���̂ŁA

�ʐ^�̂悤�ȓ����ɂȂ�Ƃ̉���B�@�����A�F��������̂悤�ȉ摜�A����͂悭�������Ƃ�����͂��B

�ʐ^�Q�͂��̍ۂ̃X�C���O�O���̉���ŁA���P�b�g�͉����̋O����ʂ�E�ƁB�i�`�`�c�y�ю����͓������H�j���ۂɘr��U��o���Ȃ���������g����

���̒ʂ�̋O����ʂ�̂͊Ԉ�������e�ł͂Ȃ��B�����́A�g�b�v�v�����ǂ̗l�ɐU���Ă��邩�E�ŁA����������邱�Ƃ��K�v�B

�܂��ʐ^�Q�ŃC���p�N�g�͉������ƌ����b�ɑ�������ӂ�ł��邱�Ƃ͘_�����Ȃ��B

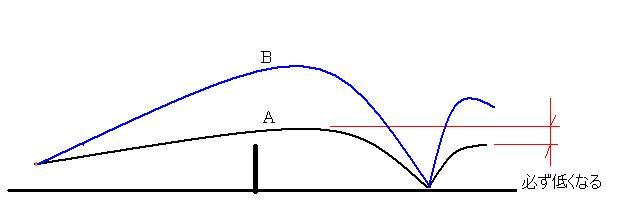

���Ȃ��Ƃ��`�œ���Ȃ�t���b�g�ɂȂ�A���̐�̃v���l�[�V�����͂���Ӗ����܂����������B�a�̓v���l�[�V�����i�����j�̎n�܂蕔���ŕs����B

�c�ɂȂ�ƃ��P�b�g�͉E���獶�̉������̃X�C���O�ɂȂ�͂��ŃT�C�h�X�s���n�����łĂȂ��B

�{�[���ƃX�g�����O�̐ڐG���ԁi�C���p�N�g�^�C���j��1/100�b���x���펯�ŁA���̈Ӗ��ł��ʐ^�Q�̂b�ӂ肪�Ó��B�����1-1�̗l�Ƀ��P�b�g�g�b�v���オ��

�O���b�v��������������Ԃœ���͂��B�ȏ�̓_�܂��Ĉȉ��̃g�b�v�v���̎ʐ^���������������B

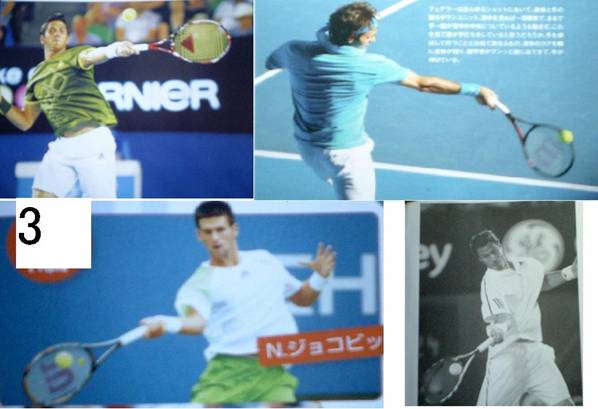

�ʐ^�R�@�C���p�N�g���O�������͂قڃC���p�N�g�t�߂̎ʐ^�B�@����̃x���_�X�R�I��@���������������Ƒ�����U�肷��͂��B���R�I������P�b�g�g�b�v��

������C���B�������n�܂����l�q�͂Ȃ��ł��B

�ʐ^�S�@�C���p�N�g����B�@������������Ȃ烉�P�b�g�g�b�v�͍X�ɏ�ɏオ��A�O���b�v�����������Ă���͂��B�������ǂ���قڐ����B

����@�G�b�O�{�[�����ӂ̃i�_���I��ł����A���̏�ԁB

����̂悤�ȃv���l�[�V�����i�����A����j���������Ȃ�A�v���̃C���p�N�g�̑O��ł��̓������ʐ^�ł��m�F�ł���͂��B���̒��Ȃ��Ȃ班�Ȃ��Ƃ�

�g�b�v�v���́A�v���l�[�V�����A�p�[���A�E�g�i�����A����j�͍s�����Ƃ��Ă��Ȃ��؋��B

�ʐ^�Q�̃X�C���O�O���ɂ��Ă��A�ʐ^�T�̂Q�I��ɔg�łX�C���O�O���͌�������Ȃ��B�قڈ꒼���Ƀ{�[���Ɍ������Ă����ۂŁA

�ʐ^�T�̂`�Ń��f�B�b�N�I��͘r��O�Ɉ�t�ɐL���Ă���B����̃X�C���O�Ȃ�`�Ń��P�b�g�͂����ƍ����ɂ���͂��ŁA���̃t�H�[���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�X�Ƀq���[�C�b�g�I��a�̖ʂ̌������A����̂悤�Ȑ��ʌ����Ƃ͈قȂ�B

�܂�ǂ̎ʐ^�����Ă��A�v���l�[�V�����Ƃ��p�[���A�E�g���̓����i����j���s��ꂻ���ȋC�z�͂Ȃ��A����̗l�ȃX�C���O�őł��Ă���g�b�v�v����

���݂��Ȃ��E�Ƃ������_�B�܂��Ă⌨�b�����ǂ��́E�E���L�蓾�Ȃ��b�B

���A�v���l�[�V�����̂悤�ȓ�����������ł͂Ȃ��A���f�B�b�N�I��̍Ō�͕I���Ȃ��Ă���l�q������B�܂�v���l�[�V�����̂悤�ȓ����́A

�C���p�N�g�I����̒E�͂Ńt�H���[�X���[�ɕ\��铮���ł��邱�Ƃ͖����B�P�ɂ��̕������g�C���p�N�g�ł������h�Ɗ��Ⴂ���������B

���ɂ��C���p�N�g�̎ʐ^������܂��̂ŁA�������育�Q�Ƃ��������B

�A�}�`���A���v���̑ł�����ڎw�����Ƃ́A���̎���ł������B�������A���̃v���̃X�g���[�N�͑�ϐ^������i���Ⴂ���Ղ��j�ł����ł��邱�Ƃ�

�ԈႢ�Ȃ��A���ׂ̈ɃA�}�`���A�̑ł����ɑ傫�Ș���������͎c�O�Ŋ��~�ނȂ��Ƃ͎v�����A

�������ł����̉�����܂������ƌ����Ă����قǑ��݂��Ȃ��̂͋ɂ߂Ĉُ�B

�A�}�`���A�̑ł������A���قǃv���Ƃ͈قȂ�����Ɍ����Ă���̂͋L���ɂȂ��B�v���Ɠ��������ɖ߂��ɂ́A�o�����v���l�[�V�����i�����A����j��

�N�Z����苎��K�v�����邪�����A�C�������Ȃ�قǎ��Ԃ��|����B

�]���̃X�s���ł��Ȃ�g���C�p�[�X�C���O�h�͐��������A�ŐV�X�g���[�N�̉���i�������݁j�Ƀv���l�[�V�����A�p�[���A�E�g�A���C�p�[���̕�����

������A���b�X���A�������݂́g�����h�̈ꌾ�����Ȃ��B�v���l�[�V�������L���Ȃ̂̓T�[�r�X�݂̂ł��B

�A�}�`���A�̊�H�@2010/03/28

�X�g���[�N�̑ł����Ɋւ��āA�A�}�`���A�v���[���[���i�ޓ��i�I�����j�͎O����B

�@���ݍL�܂����p�[���A�E�g�A�v���l�[�V�������Ɉˑ��������@���A�S���t�̗l�ȃX�C���O���B

�A�t�H�A���o�b�N���I�[�v���X�^���X�ő̂����@���B

�B�����ς��Ȃ����B���݂̃R�[�`�ɂ́A�ω��ɂ܂��������S�̐l�������B���R�A�K���Ă��鐶�k�̑ł������ω��Ȃ��B

���߂�̂͐��k�ł��邱�Ƃ͓��R�����A�R�[�`�͑I�����������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ׂ̈ɂ͒m���̏K�����ł����̌��{���o���Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A

�R�[�`�̐h�����X�����炭�����B���k�̌���ڂ��o���Ă���ƁA�X�N�[���̓�������������͂������A�܂����ԓI�]�T�͂��肻���B

�����ɂȂ�A�Â��ł������V�����ł����ɏ��Ă�\���͒Ⴍ�A�������ł������L�܂�ΐ��k�̋��߂���͍̂i����B���{�����ł̕ω���

�܂��n�܂��Ă����Ȃ����A���Ƃ͎��Ԃ̖��B

�o�b�N�X�g���[�N�̎嗬 2009/06/09

�ŋ߂̃g�b�v�v���̃t�H�A�́A�j�����킸�قڑS������R����i�^���A���I�[�v���X�^���X�ʼn�]�j���蒅�����l�Ɋ�����B

�Ƃ��낪�Q�n���h�o�b�N�X�g���[�N�͍��������ƂɁA�ǂ����Ă��Q��ނ̑ł��������݂��Ă���B

�{���A�t�H�A�Ɠ��������őłȂ�o�b�N���I�[�v���X�^���X�ł���͂����A�j�q�Ɏ����Ă̓X�N�G�A�X�^���X�����|�I�����B���q�Ŕ��X���x�B

���A�X�N�G�A�X�^���X�̑I����]���̂Q�n���h�Ƃ͈قȂ�A��͉̂�]�őł悤�Ȉ�ۂ�����B100�������ē������_�ƌ����Ȃ����Ȃ����ߑR�Ƃ��Ȃ��B

�t�H�A�A�o�b�N���������_�͒j�q�ł̓��f�B�b�N�A�q���[�C�b�g�I��A���q�ɂ͑��������R�r�b�`�A�f�B�����e�B�G���A�N�Y�l�c���A�o���g���A�E�H�Y�j�A�b�L��̑I��B

�I�[�v���őł��������E�E�Ɗ�����I������q�������B�����j�q�͂܂��������̋C���E�E�̈�ہB

�����鑤�Ƃ��Ă̓o�b�N�X�g���[�N�i�Q�n���h�j�͂��������l�q�����K�v�Ȃ̂����E�E�Ǝv���A�j���ŕ�����ׂ����E�E�Ƃ��A�����ōl�����

�I�[�v���X�^���X�ȊO�͂Ȃ��Ƃ��v�����E�E�Y�܂����B

�����̗��K�i�f�U��j�͓��R�I�[�v���X�^���X�ŁA���ۂ̃����[�ł��łĂ�m���͑����Ă���͈̂��S�̕��������A�Ȃɂ��t�H�A�̐��{�̎��Ԃ�

�|�����Ă���B���k�̏K�����ȒP�ł͂Ȃ��ȁ`�ƁB

��������� 2009/03/20

�ѐD�I����������{�j�q�I����Ȃ��Ȃ����т��オ��Ȃ��B�G���ɍڂ����Y�c�A�ɓ����I��̃X�g���[�N���A�ŏd�v�ȕ����ɋ^�₪�c��B

���̓����̈ꕔ�����������Ă����ہB����͊O���I��̑ł����Ɣ�ׂ�ƁA��C�ƉΓ�e�قǂ̍��ɂȂ邩���B�̊i�ŕ����A

����ł�������Ώ����͉����B���߂ē�������i�ł����j�������Ȃ���Θb�ɂȂ�Ȃ��B

����͑I��̓w�͕s���Ƃ������A�����鑤�ɖ�肪����B�����̃R�[�`���G���őł����̉�������Ă��邪�A�s�v�c�ȂقǓI�O��̉���������B

�V�����ł������������ɂ́A�R�[�`�{�l�����̑ł����őłĂ邱�Ƃ���Ώ��������A�������łĂȂ����m�̑ł������A���ς��i��ς���

�U���Ă����ۂ�����B�Ԉ���������肪�×����Ă�����{�����ł́A�������ł������L�܂�͂����Ȃ����A�����I�肪���܂��͂����Ȃ��B

���m�̋t�P�́H 2009/03/10

���̑�O����̃X�g���[�N�́A�r�͍��ɂ��ŋ��ւ̉e�����]���̃X�g���[�N�������Ȃ��B�܂�g���̒Ⴂ���m�n�̑I��ł��A���Čn��

�O���I��ƂقڑΓ��ɐ킦��\���������Ȃ������ƁB�g��167�����̃G�i���I�肪�v�s�`��ʂɂȂ������Ƃł��A���ꂪ�����ꂽ�悤�Ɏv����B

�i�G�i���I��̃o�b�N�́A�t�F�f���[�I��Ɠ��l�̑�ゾ���j

�̊i�I�ɗ����{�l�I��́A�t�H�A�A�o�b�N���ɂ��̉^���A���̏K���͕K�v�s���ŁA����ł������ǂ������Ƃ�����Ŕj�̋ߓ��B

�̗͍��ɋ�������Ă������m�n�̑I��ɂ�����ƃ`�����X�����������B

�V�X�g���[�N�ł����̃|�C���g���̂Q�̕⑫ 2009/03/08

�o�b�N�X�g���[�N�ɂ��ẮA�O���g�b�v�v���Ƃ����ǂ��S�Ă��^���A�����g���Ă���Ƃ͌����Ȃ��B�P�n���h�͖ܘ_���B�Q�n���h�ɂ���オ

�������݂���B���������̓t�H�A�Ɠ��l�ɃX�^���X�ŁA�I�[�v���X�^���X�Ȃ��O����̉^���A���ƌ�����B�t�H�A�قǍL�܂�Ȃ����R�͑z�����邵���Ȃ����A

�Q�n���h�͘r�Q�{���̋ؗ͂�����^���A���͕K�v�Ȃ����A�K��������l������B

�V�X�g���[�N�ł����̃|�C���g����2�@�^���A�� 2009/02/22

�gA����B�AB����C�AC����D�ɓ`���h�Ƃ��gA����n�܂�D�ŏI���h���A���t�̐����͊ȒP�����A���ۂ̑ŋ��ł��̗l�ɓ����ĕԋ����邱�Ƃ͑�ύ���ŁA

����������̃e�j�X�ł͍ŏd�v�ȃe�[�}�B�������̂͑��Ɣ�r���Ă���σV���v���Ȃ̂����A���̑ł����������l�قǏK���ɍ���ȌX��������B

�ꌾ�Ȃ�g�̂���]�h�����A���̉�]������@���ڍׂɌ��߂Ă���Ƃ�����B

�E������1�n���h�t�H�A�X�g���[�N�Ő�������ƁA�I�[�v���X�^���X�Ńe�C�N�o�b�N������Ԃ��܂����B�i���̏u�Ԃ���^���A�����n�܂�j�܂����r�i���Ђ��j��

�����v����ɓ������B�ƍ������������Ɉ�����ĉ��A��́i���j�����A�r�������ꃉ�P�b�g���o�ăC���p�N�g�ƂȂ�B������n�܂����^�������A

���Ɠ`��胉�P�b�g�ōő�ƂȂ�B���ꂪ�^���A���ŁA���̓����𒉎��Ɏ�邱�Ƃɂ��A���܂łɂȂ��p���[�����܂��B

�����̌o���ł����ƁA�A������x�ɉ^������������悤�Ȉ�ۂ�����A�ŋ��̃X�s�[�h�͋����قǏオ��B�X�ɁA�Ȃɂ�莎�������̓����Ƃ��āA

�g����ɃR�[�X��ǂ܂��h������B��]���邱�Ƃő����̗��_��������B

���R�A�o�b�N�i�Q�n���h�j���������_�őłĂ�ɉz�������͂Ȃ����A�����i�s�ł̏K���͋ɂ߂č���B�ǂ��炩�ƌ����ΊȒP�ȃt�H�A���o���A

���̊��G������ȃo�b�N�ɉ��p����悤�ɂ��������悢�Ɗ�����B

��N����T�[�N���ɓ���A�����Ђ����玩�X�g���[�N��ł����ł���ŗǂ̊������邪�A�ł��G�͖�������ɕς��B�t�H�A�X�g���[�N�����ł��A

�`�F�b�N���C�����镔���͏��Ȃ��Ȃ��B���肷��ɂ͎��Ԃ�������ȁ`�Ɗ����邪�A�f�U��ƍŋߎn�߂��Ǒł����A���ԒZ�k�ɂ��Ȃ�̌��ʂ������߂����B

�G���L���́g�p�[���A�E�g�A�G���{�A�b�v�h���ӎ�����ƁA�ŋ��̕��������s����ɂȂ�B���̌��ʃX�s�[�h�����Ƃ�����Ȃ��Ȃ�A���H�ɖ�������

�댯���������̂Œ��ӂ��K�v�B

�V�X�g���[�N�̃X�^���X����1 2009/01/25

�����݂̂ł͌�������܂�Ղ��ƍl���ł����̉���͍T���Ă������A�d�v�Ŗ��m�ȕ����̉���͂��Ă��������B�ŏ��̃|�C���g�A�X�^���X��

�g�I�[�v���X�^���X�h����{�B�Z�~�I�[�v���ȂǂƏ����G�������邪�A�܂�����Ȃ��I�[�v���X�^���X�őł��Ă������������B�I�[�v���X�^���X�ł��邩�炱��

�^���A���̊�ƂȂ�̂̉�]�����܂��B

���́g�X�N�G�A�X�^���X�|�O�ړ��h�őłƁA����ɂ߂邩�s���S�ȏ�ԂŏI��邩�̂ǂ��炩�ɂȂ�̂Œ��ӁB�������̃v���͎��ܑO�ړ���

�ł������邪�A�����܂ʼn^���A�����K��������́g���p�̈ꕔ�h�Ƃ��đ�����ׂ��ŁA�����O�̃����[���ς�AATP,WTA�c�A�[��ʂ�

�X�N�G�A�X�^���X�őł��Ă���v���͂��Ȃ��B

�����@�^���A���̒Z���@2009/01/15

�{���A�ŐV�X�g���[�N�@�|�@�^���A���@�̒��ł̒Z���Ƃ��āu�P�D�r�͂��K�v�v�Ə������������B

���K���Ɋ��������Ƃ����A�]���̃X�g���[�N�ł͂��Ă��Ȃ������t�H�A�̉�荞�݂��A���̃X�g���[�N�ł͂���قǎx��Ȃ��o����B

���̗��R�͑œ_���]��������둤�ɂȂ�ׂ��ƁB���̃v���̎ʐ^�����Ă��A�œ_�͂قڌ��̐^���ɂ���A���Ɣ�r����Ƒ���

50�����ʂ͌��ɂȂ��Ă���Ǝv����B�o�E���h��̂��̗]�T�͑�ς��肪�����B�]���Ȃ�U��x��ƂȂ�ŋ����x��Ȃ����łł���B

�r�͂͂���Ήz�������͂Ȃ����A���Ɠ����ƍŋߊ�����B

���ǒZ���炵���Z���́A�u�K���Ɏ��Ԃ��|����v�̂P�_���������A���̃V���b�g���o����ɂ͎��Ԃ��|����͓̂����B���̈Ӗ��ł́u�Z���͖����v�ɓ��������A

�����ċ�����Ƃ���Ǝア�ŋ��͑ł���B��������̃����[�ȂǑ��������������ꍇ�ł������ŋ������łĂ��A�����Ɏキ�łƎ����̃t�H�[���������B

��ʓI�ɃA�b�v�ōs����~�j�X�g���[�N�͍ł�����������������K�ŃX�g���X�����܂�B���Ɏ�����p�̑ł����ƌ�����B

���E�̃v���̓��� 2009/01/08

��N�i08�j����TV�C���^�r���[�Ő��E�̓������ꂽ�ɒB�I��́A�u�X�s�[�h�e�j�X�A�p���[�e�j�X�v�Ɠ������B���̒��ɃX�s���̃X�������B

�j�q�����q�����E�́g�����h�����߂�����Ɍ������Ă��邱�Ƃ́A�����̉f�����琄�@���Ă��ԈႢ�Ȃ��B

�Ƃ��낪���̃A�}�`���A�ɂ͉��̂��X�s�������s�B�X�s���i��]�j�������鎖�́A�G�l���M�[�̈ꕔ����]�Ɏg�����Ƃł��邩�炻�̕��X�s�[�h�͗�����B

�ߋ��A�A�}�`���A�̑ł����́A���ԍ��͂����Ă��v����ǐ����Ă������A�v���Ƃ͔��Ό����ɂȂ������̏�Ԃُ͈펖�Ԃƌ��킴��Ȃ��B

���{�̃��b�X���́A�������������Ɍ����̂��낤���B

�v���̃t�H�[���lj��@�ѐD�A�V�����|�A�@2009/01/03�@�i�ʐ^��tennis365���j

�v���̃t�H�[���i�C���p�N�g�j 2008/11/08�@�i�ʐ^��tennis365���j

�t�H�A�n���h�E�X�g���[�N�@�@�^���A���n�̑I��͈ȉ��̂悤�ȃC���p�N�g�̈�ۂɂȂ�܂��B

�o�b�N�n���h�E�X�g���[�N�@�@�Q�n���h�̉^���A���n�͈ȉ��̂悤�Ȉ�ۂł��B�t�H�A���o�b�N���F���Ă܂���ˁB1�n���h�ł͐������܂���̂ŁA

�^���A���őł��Ă���I��͑S�ĂQ�n���h�ł��B

�V���@�L�������C���E�E�H�Y�j�A�b�L�@�@2008/10/27

�f���}�[�N�@18�@177�����@58�����@2008�NAIG�W���p���I�[�v���̏��q�V���O���X�D���B�t�H�A�͂����̒ʂ�B�o�b�N�͂Q�n���h�@�O�T�N�Ƀv���f�r���[�@

����WTA�P�R��

���̑I��̃t�H�A�A�o�b�N�X�g���[�N�́A��O����̗��z�I�ȑł����B�A�}�`���A�I��ɑ�ώQ�l�ɂȂ�͂��B�����^�悪������Њώ@���Ă������������B

�ǂ��R�[�`�Ɨǂ��˔\�̑g�ݍ��킹���A�ǂ����ʂɂȂ���B�i�ʐ^��tennis365���j

�X�g���[�N�̕ω��@2008/10/27

�e�j�X�ɂ͐F�X�ȑł���������܂��B���S�N�̗��j�̒��ŏ����Â��ǁi��Ƀv�����j���ꂽ���̂���b�Ƃ��čL�܂�A���������̃A�}�`���A�Ɏg���Ă��܂��B

���̐F�X�ȑł����̒��ŁA�ߔN�X�g���[�N�̑ł��������I�ɕω����Ă��܂��B���\�͂��̕ω����A�����덷������Ƃ͎v���܂����莝���̎�������

�����������̂ł��B

|

�ω����n�܂������� |

�X�g���[�N�̑ł��� |

���̽�۰��Ŋ����v���I�� |

|

��ꐢ���`1974 |

�X���C�X�n��� |

۰���فAƭ��сA�Ű�ށA�ݸށA��ް� |

|

���1974�`1984 |

��n�̃h���C�u�A�X�s�� |

��ٸ��A������A����ް���A�����A�ڼ��A�����A�����A�ɒB |

|

��O����1985�` |

�^���A���n�̃t���b�g�h���C�u�A�G�b�O�{�[�� |

�ذ���A��ش�A����A̪��װ�A����A�ؽ�����A�ݺ�ޯ��A�ٻ��A�ѐD���X |

�o�b�N�n���h���O�őłI��͑S�ĂQ�n���h�ł����A���̂Q�n���h�A��O�̂��ڂ����Ȃ��A�P�n���h���o�b�N�͂��܂��܂ɍ��݂����ۂ�����܂��̂ŁA

�o�b�N���ώ@����Ƃ��ɂ͒��ӂ��K�v�ł��B

���݂̎����i�ݸ�كX�j���ς�ƁA��O�������ɂ��āA���ꂪ����ȏꍇ�ɑ�ꐢ����g�����@���嗬�Ɗ����܂��B���Ƀ����L���O10�O�ʈȓ��̑I���

�t�H�A�X�g���[�N�͊ԈႢ�Ȃ���O����B

���Ȃ݂Ƀt�F�f���[�I��́A�t�H�A�X�g���[�N�͑�O�A�o�b�N�X�g���[�N�͑��Ƒ����g���A�i�_���I��Ƒΐ킷��Ƃ��̃o�b�N�X�g���[�N�́A

�i�{�l�͑��őł��������j���őł�����Ȃ��������Ȃ�悤�ł��B���Ƒ�O�͋����ł��܂���B�ǂ��炩����Ɍ��߂�K�v������Ɗ����܂��B

���̑��̑ł����̕ω��́A��۰��ɂ��ăh���C�u�{���[�݂̂��lj��A�ω����Ă�����x�ł��B

�g�恛����h�̕\���́A�ł���������₷����ʂ��邽�ߎg���Ă��܂����A��ʓI�ɂ͒ʗp���܂���B

�ѐD�I�� 2008/02/21

���{�̒j�q�e�j�X�E�ɂ���Ɩ��邢�b�肪���܂ꂽ�B�}�X�R�~���A���ӂ̂Ȃ�Ƃ����q�ƕt�������ȕ��͋C�����A

����ŏ����̓e�j�X�l�C����������Ί���������B

�ނ̃X�g���[�N�ɂ��āA�t�H�A�͂Ƃ������o�b�N�X�g���[�N���َ��Ɍ�����悤�Ńl�b�g�ŐF�X�Ȉӌ����o�Ă��Ă��邪�A���̌����ڂ́A

�ѐD�I��̃o�b�N�X�g���[�N�͗��z�I�B�t�H�A�Ŏg���Ă��闝�_�����̂܂܃o�b�N���ɓW�J����ƁA�_�u���n���h�ł��̌`�ɂȂ�͂��B

�ނ̓t�H�A�ƃo�b�N���܂������������������őł��Ă��鑽�����E�ł���ȑI�肩���m��Ȃ��B

���E�̃g�b�v�I��i�j���j�͊�{�I�ɊF���l�̑ł��������A�o�b�N�i�_�u���n���h�j�͔����ȈႢ������B��]���Ȃ��牡�ړ�����^�C�v�ƁA

�R�}�̂悤�ɂ��̏�ʼn�]����^�C�v�B���قɌ����镔���́A�����炭�ړ��^�C�v��������Ă���ƁA�ނ̃R�}�^�C�v�َ͈��Ɍ�����̂����B

�X�ɁA�o�b�N�_�u���n���h�̑I��̒��ɂ́A�o�����Ȃ��̂悤�ȑI��������B�Ȃ�Ƃ����Ă��r�Q�{���̋ؗ͂����邽�߁A�ǂ����Ă��r����s���₭�A

����ƃt�H�A�ƃo�b�N�ŗ��_���قȂ�A�ނ̗l�ɂ͑łĂȂ��B

�Ȃ��Ȃ��K���ɓ���V�o�b�N�X�g���[�N�����A�A�����J�ɂ��̊������艽�̓��{�ɖ����̂��͍��������B���{���܂�A�����J�炿����

�ʗp���Ȃ��ƂȂ�A���{�̃R�[�`�͂��������ɂȂ肩�˂Ȃ��B

�̂̔�펯�ƐV�펯 2008/02/06

�̂���g�̂��Ђ炭�h�Ɓg�������˂��h�́A��ɂ��Ă͂����Ȃ��ƌ����Ă����B���g�̂��Ђ炭�h�́A�V�Ŗ@�ɂ���ĐV�펯�ɂȂ���邪�A

�g�������˂�h�͌��݂��ʗp�����펯�B�Ƃ��낪������ŐV�̑ł����̂悤�ɋ����郌�b�X�������������ɑ��݂��Ă���B

�����炭���k�{�l�́A�s���肳�������Ă��邱�Ƃ����o���Ă���͂������A�R�[�`�̌������Ƃ��Ȃ���ɂ����������f���Ă�����������͂��B

�e�j�X�G���ɂ��ǂ��o��g�p�[���A�E�g�A�G���{�A�b�v�h�����l�ŁA�܂Ƃ��Ɏ�荇���Ɓg�������˂�h�@�ɒ�������B����̓C���p�N�g�Ŏ��X���X��

�ʂ̌������ς�A�t�������Ă��g����h�ɂ͂قlj����B�����鑤�̔�펯�͂��ɂȂ�����I���̂��낤���B

�ω��ɑ���R�[�`�̑Ή�

�ŐV�̑ł����̃��b�X�������X�ɑ�����������A���̑ł������K���o���Ă��Ȃ��R�[�`�������Ǝv����B�R�[�`���g�����͂̃��b�X����

�͋C�ɂ��Ă���B���̃R�[�`�̋��������ς�A���R�������ς�����Ȃ��B���r���[�Ȓm���̂܂ܐ��k�ɋ����邱�ƂɂȂ�B���������{������

���_���Ԉ���Ă�����A���k�͂������x�����āA��ςȖ��f���邱�ƂɂȂ�B

���b�X���̃l�^���̓v���̑ł����B����́A���k�̑ł����̓v���̑ł����Ɠ����@�������B�v���ƃA�}�`���A�̈Ⴂ�͑ŋ��̃X�s�[�h�Ɖ�]�ʂ݂̂ŁA

�A�}�`���A�������ł���������A�X�s�[�h�Ɖ�]���͗����邪�قڃv���Ɠ�����ۂɂȂ�͂��B�u�v��������łĂ�v�Ȃǂ̌�����͂��肦�Ȃ��B

�悭����A�v�����ł��Ă��Ȃ��ˑR�ψق̗l�ȑł������×����Ă���悤�ȁE�E

�^���A���͓��

�ŋ߂��������̃T�[�N����q������ƁA�����i��ہj�̃X�g���[�N��^������������Ȃ����B���b�X�����i�����j�����l�ɃX�g���[�N���ω�����B

�ߋ��ɂ��}�b�P�����[�̑ł����Ƃ��A�{���O���n�߂��X�s���Ƃ��A�O���t�̃X���C�X����^����X���͂���A�G�����ł��p�ɂɏЉ���r�I�^�����e�Ղł����B

�@���A�ŋ߂���ۂ̃X�g���[�N�͏]���Ƃ͈قȂ�A�������^���邱�Ƃ���ύ����B�ꌩ�ȒP�����Ɍ����邪�A������ۂƓ��e�͍����Ɖ��قǂ̘���������A

���Ԃ�m���������͂��B

�t�H�A���o����܂łɎ��͖�P�N�A���k�i�����j�͂P�N���B�o�b�N���t�H�A�̕�������݈Ղ����A�]���̗��_�͂܂������g���Ȃ��B

�X���C�X�̕����X�s�����n�߂�@���x�̕ύX�Ƃ͎����قȂ�A�e�j�X�j�㏉�̕ϊv�B�����炱�������ł�����قǂ̃X�s�[�h�ň��肵�đłĂ�A

�G�b�O�{�[���Ƃ������܂łɖ����X�s�������肵�đłĂ邱�Ƃ��\�ɂȂ�B

�T�[�u�ɉ^���A���H

����e�j�X�f���Ɂu�T�[�u�̓���ɉ^���A�����g���ׂ��v�̏������݂��o�Ă����B�ȑO�ɂ��e�j�X�G�����ł����l�̋L�q��������������͊ԈႢ�B

�^���A�����g����V���b�g�̓t�H�A�A�o�b�N�̃X�g���[�N�y�уh���C�u�{���[�i�o�b�N�̓_�u���n���h�j�̂݁B�T�[�u�̓����Ɖ^���A���̑̂̎g������

�������Ȃ��͂��ł��B

�ŋ߃��b�X�����Ɉٕς���H�Ɗ����邱�Ƃ�����B�t�H�A�n���h�͍ŐV���_�őł��A�o�b�N�n���h�͌Â����_�̂܂܂Ƃ��l����ϑ����B�t�H�A�ŗǂ�

���ʂȂ�o�b�N���������@�őł�����̂����R�̂͂������B

�^���A���X�g���[�N�̋N���H

�`�����������@�i�����������i���ް��E�ذ�ށj�@������݁@1961.7.13���܂�@�v������1980�N�@�c�A�[�ʎZ67���i�ݸ�ٽ8���A����ٽ59���j�@

�ނ̃t�H�A�n���h�X�g���[�N���A���a62�i1987�j�N6�����s�̃e�j�X�N���V�b�N�ʍ��Ő��@�C����������Ă���B�u�����[�h�́A���C�W���O�{�[����

�قڐ^��납�烉�P�b�g�������Ă��āA�t���b�g�C���ɕ߂炦��g�b�v�X�s�������ӂ��B��̃I�[�v���X�^���X�œ���E�E�E���̂ܐ�ŃL���[����

�̂̂Ђ˂��߂��Ă���B�E�E�E�r�S�̂̉��S�͂Ń{�[����ł̂������[�h�̓������B�v�莝���̐����Ȃ������ł̕��͂͐��m���Ɍ�����C�����邪�A

���Ƀt�F�f���[�A�i�_���A�G�i���A�N���X�^�[�Y���̌��^�ƌ����Ȃ����낤���B

�^���A��

���߂āu�^���A���v�ƌ������t�������������̂͑���1995�N�ʁB�������܂�ɂ���펯�ȃX�g���[�N�̑ł����ɁA�u����ȑł������L�܂�͂����Ȃ��v��

�������������āA�܂������o����C���Ȃ������B�G���Ɍf�ڂ���Ă���v���̎ʐ^�ɂ��ω��̗l�q�����f����Ă����ɂ��ւ�炸�A�C�ɂƂ߂邱�Ƃ͖��������B

�Ƃ��낪����T�[�N���Ŏq�������̃p���t���ȑŋ��Ƒł������݂Ĉ��R�B���̑ł����������̐��k�ɂ������Ȃ��Ă͂ƍQ�ĂĎ����̗��K���n�߁A

�Ò��͍��Ǝ��s������J�Ԃ�����ƃt�H�A�A�o�b�N�̃X�g���[�N�������ł��A�łĂ�悤�ɂȂ����B���ɓ���������̂̓o�b�N�Q�n���h�B

����ʼn������������l�B�P�D���炩�ɑŋ����x������@�Q�D�ŋ��̈��萫������i�㉺�����̃o���c�L�����Ȃ��j�@�R�D����ɃR�[�X��ǂ܂�

�i���ɃX�g���[�g�j�@�S�D�r�̕��S���y�����邽�ߔ�͂Ȑl�ł������ŋ����łĂ�B�Z������B�P�D�r�͂��K�v�@�Q�D�]���̃X�g���[�N�ɓ���l��

�o����ɂ͍��C���K�v�B

�S�̂Ƃ��āA�v�����̗p�������i�V���O���X�j�Ŏg���Ӗ����\���ɂ���ł����Ɗ�����B���O���̃v���ł͏펯�I�ȑł��������A���{�̃v���ł�

���܂��ʓI�Ƃ͌����Ȃ��͉̂��̂��낤���B���Ƀo�b�N�n���h�͏]���^�������B ���v���ƁA���̎q�������͐������ł����ł͖����������A

���̖ڂ��o�܂����������ƂȂ������͎����B���ӁB

���R�[�`�̃��b�X�����ω������Ă��邪�A���b�X�����炵���l�̑ł������ς�Ǝ��̑ł������܂߁A�J�ɂR��ނقǂ̉���

�i�v���̑ł����́j������悤�Ɏv����B���̑ł����͏]���X�g���[�N���p�̊��������A�O���ݍ��݂����̂܂g���Ă����ۂ�����B

�����炭���N��ɂ͓�͓��������ɍi����͂��B�ǂꂪ�c�邩�E�E

�ȑO�̋L��

��]�X�g���[�N�̑f�U��@2022/11/04

�f�U�������Ȃ�A�������A�ŐV�̃X�C���O�E�t�H�[���őf�U������܂��傤�B�@�@�@�Ԉ���Ă����藝���ɍ���Ȃ��U����Ȃ�A�U��Ȃ������ǂ��ł��B�@�@���Ԃ������Ȃ�

���ƂɂȂ�B�@�@�@����l�ɏC�����Ă�����āB�@�@�@���̑ł����őłĂĂ��Ȃ��l�ɂ͕����Ȃ��B�@�@����Ȃ����ƂȂ̂ŁA�N�ɕ������͑厖�ȃ|�C���g�B�@�@

���܂蕶���@2022/11/04

�����[�ŒႢ�i�����j�ŋ���łƁA�u�����ƍ����v�Ƃ��A�u�����ƃX�s���v�ƌ����邱�Ƃ������悤�ȋC�����܂������̌������́A�]���i�X�N�G�A�X�^���X�j�̃X�g���[�N�̍ۂɂ悭����

���܂蕶��ł��B�@�@�@�X�N�G�A�{�r�U��̏ꍇ�A���������̃Y���������̂őŋ����Ⴂ�ƁA�U��x�ꂽ�ۂɃl�b�g����댯���������̂ŁA�]���͂悭�����o�����B

�������A��]�X�g���[�N�̏ꍇ�́i�łĂ�Β����ɔ���܂����j�@�O���X�C���O�Ȃ̂ŏ㉺�̃Y���͏��Ȃ��B�@�@�@��]�X�g���[�N��ڎw���ꍇ�͎��͌���Ȃ��B�@�@�t�ɁA

�s�K�v�ɉ�]���|��������ቺ�����Ă��܂����ƂɌq����댯��������̂ŁA�^�ʖڂɕ����Ȃ��ėǂ��ł��B�@�@�@�X�s�[�h�����ŋ��ł��B

�������{�l���ǂ������ł��������Ă��邩�E�ʼn������������܂�̂ŁA�����l�̑ł������ŐV���ǂ������`�F�b�N���Ă݂āB�@�@�@�@

�ŋ߂̊w������̃t�H�A�@2022/10/30

YouTube�̊w������̎������ς܂������A�R�l�D��̑ł����͂���قǑ����Ȃ���ł��ˁB�@�ӊO�E�E�ƌ����������������B�@�@�I�[�v���X�^���X�ŋ�����D�悵�ĉ�]���Ă���l��

�����悤�B�@�@�@���C�̗ǂ��e�j�X�����Ă�����l�ŁA�Ȃz�b�Ƃ��܂��B�@�@�t�F�f���[�I�蕗�����������ɁE�E�E

�ȑO�A�j�����̃v���̗��K���������ς����Ƃ�����܂����A�R�l����Ŋς�C�����ł��܂������A������͗y���ɖʔ������A�C�O�Ɛ키�������o�����銴���肠��B�@

�����A�������̓��悾���ł͑ł����̏ڍׂ͔����̂ŁA�ŋ��Ƃ��t�H�[���Ŕ��f���邵���Ȃ��̂ł����A���͋C�͗ǂ��B�@�@���X�̃~�X�͋C�ɂ����A�Ђ���������@����

�ق����ł��B�@�@�@�@�R�l�R�l����͂悤�₭�I���������ŁA�ق�Ɨǂ������B�@�i�ŋ����͋C�ɓ���܂��j�@�@�@�@�@�Ō�܂ŔY�݂����ȃV���b�g�́A��͂�T�[�r�X�ł��ˁB

�J�����̍������߂����ǂ��B�@�ŋ������Ղ����͂�����B�@�@���W���[������������{�ɂ��Ăق����ł��ˁB�@�R�[�g�S�����J�o�[����K�v�Ȃ�ĂȂ��B�@�@���̕����e�j�X�̔��͂�

�悭�`���܂��B�@�@�@�@�w���̊F����A�撣��I�@

�ӂƁA

���̑ł����ł��̑ŋ������ƁA��щ߂��̌X���͂���܂��H�@�@���ɒj���B�@�@�|���Ƃ͎v���܂����A�����肪�����Ȃ�Δ�ԋ����͒����Ȃ�܂��B�@�@�@��щ߂���}����ׂɑł�����

��������悤�Ȃ�{���]�|�Ȃ̂ŁA�e���V�������グ�Ē��ւ��������ǂ��l�ȋC���B�@�@�@�@�����A�e���V�������グ��ƑS�ẴV���b�g�ɉe�����܂��̂ŁA�T�d�ɑO�����Ɍ������āB

�Ⴂ�ŋ����̏ꍇ�͘r�̕��S�������Ǝv���̂ŁA���K�ȑŊ��ɂȂ�܂Ōł������������S���ƁB�@�@�ł������V���b�v�łˁB

�w������̂����œ��{�e�j�X�̖��������邭�Ȃ��Ă����B�@�@

�t�H�A�@��s���@2022/10/29

����ƌ��ɖ߂肻���E�E�Ȋ����B�@�@�P�N��������܂����B�@

���N������K����ς��܂����B�@�@�Ƃ����鎞�Ԃ��������̂ŁA���܂ł̉����ꏊ����A�ߏ�̕ʃT�[�N���ɁB�@�@��������t�H�A����s���B

���̈Ⴂ�Ɨ��K�s���������Ǝv���̂ł����A���̓����邾�낤�E�E�ƃ^�J���������Ă������Ƃ��Ђ��ɁB�@�@�܂������߂�C�z���Ȃ����N���߂��E�E�E�����ɕ���܂����ˁE�E

���߂Ď���őf�U����n�߁A����ƃg���l�������@�@���ȁB�@�@�@�f�U��̏d�v�����ĔF�����܂����B�@�@�@�Ƃ�����H���Ă��܂��܂������A���f���Ă����T�[�r�X�f�U��

�i�Ō�̂܂Ƃ߁j������ƍĊJ�ł��܂��B�@�@���Ԃ��|����E�E�E

���{�@2022/07/11

�A�}�`���A����̌��{�͎R�قǂ���B�@�@�g�b�v�v���͖ܘ_�A���͂̏㋉�҂̑ł������A��������Ă���Ǝ����ł����ɂȂ�Ղ��B�@�@����ł́A�ǂ��^������̂��E�œ��͕�����܂��B

�ǂ����Ō��������Ƃ͂���܂���B�@�����������ł��B�@�@�ȑO�ɂ������܂������A�ǂ��I���i�^���j���邩�͂��̕��̎��ȐӔC�B�@�@�Y�܂����ɂȂ��Ă��܂��܂����ˁB

�l�I�ɂ́A�R�l��ł����͂Ȃ��E�Ƃ͎v���̂ł����A�����ł̓R�[�`�A�e�j�X�G���̂����ł��Ȃ�L�܂��Ă���̂ŁA���{�͓����A�ς��Ȃ�����[�ȁ[�Ƃ͎v���܂��B�@

�e�j�X�G���Ŏv���o���Ɓi2005�`2010�N���H�j�A�قƂ�ǂ̓R�l��L������̓����ɗB��A��؋M�j�v�������́u�R�l�Ă͂��Ȃ��v�ƃR�l��ے肷��L�����ڂ��Ă����܂����B

����͊����������B�@�@��Âɕ��͂���Ă���v��������Ə������S�B�@�@�@�@�@���������̌���R�l�̋L���͑��������̂ŁA���������̌x�������ɗ����Ȃ������悤�B

�ߋ��A���[���b�p�X�^�C�����L�܂�A���[�J�������T�[�u���{���[�B�@�}�b�P�����[�I�肪�l�C�ɂȂ�A���[�J������3�`�T�l�̓}�b�P�����[���B�@�@�ѐD�I��̒����O���b�v�E�E

�A�}�`���A�̌��{�͏�Ƀv���E��������O�Ő��ڂ��Ă��܂������A����̃t�H�A�X�g���[�N�́A�R�[�`�Ƃ����NJȒP�ɐ^���ł��Ȃ��B�@�@�Ȃ̂ŁA�R�l�Ă��܂������悤�ȋL���ɂȂ���

�C�����܂��ˁB�@�@�@�����A�ҏW�҂̌��ؕs�����v�����݁B�@�@����悠���ƍL�܂�����߂�Ȃ��E�E

�U��Ԃ�ƃe�j�X�G���̒��g�́A�����R�[�`�ƎG���S���҂̍���i�ǂ��炪�哱���͂킩��Ȃ��j�B�@�@�{�����炢���A�c�A�[�Ɉ�ԋ߂��v���̔������d�v���Ǝv���̂����A

���̊ςĂ����͈͂ŗ�v�������L���ɂȂ��B�@�@����ɔ��_����̂͗E�C�����邱�Ƃ����A���̃v���͉��́A��v���Ɏ^�����Ȃ������̂��낤���B�@�@���Č��ʂӂ�H

��؋M�j�v���̌����ƗE�C�Ɍh�ӂ�\���܂��B

����ւ̓��͂P�{�����Ȃ��B�@�@�T�N��A10�N��ɂǂ̃t�H�A���c���Ă���̂��A�v�����F�X�Ȃ̂ŗ\���͓���̂ł����A��蒸��ɋ߂����������c��͂��B�@�@���ɓ������߂�����

�������Ɗ����܂����A�������Ȃ瑁�������ǂ��ł��B�@�@�C������ăe�j�X������Ă�����ɂ́A�e�j�X�l���̊�H�B�@�@�i����ɋ߂��E�̈Ӗ��́A�������P���ŗ����ɍ����@�̈Ӗ��j

�X�^���X�̍Ċm�F�@2022/06/12

�ȑO�ɂ������Ă��܂�����]�̃t�H�A�ɒ��킵�Ă�����͕K���A�I�[�v���X�^���X�ł��邱�Ƃ��m�F���Ă��������B�@�@��ԏd�v�ȓ_�ł����������Ȃ̂ł����A

�S�g�����߂ɂ̓I�[�v���X�^���X���K�{�ł��B�@�@�@�e�C�N�o�b�N����180�x��邱�Ƃ�ڎw���ĉ������B�@�@�@�K���f�U��Ŋm�F���A�E�͂ł���܂Ŕ������邱�Ƃ��厖�B�@�@

�X�N�G�A�X�^���X�ŏ�̂������E�̕����ȒP�Ȃ̂ł����A�ŋ��̈З͔͂������܂����A�G������ɂ߂�댯��������܂��B�@�@�X�N�G�A�łȂ��ƃ{�[������Ȃ��E�E���́A

�r���R�l�Ă��܂��H�@�@�R�l��Ƒ̂̉�]�͒��r���[�ɂȂ�܂��̂ŁA�����ӂ��������B

�g�b�v�v�����ς�Δ���܂����A�����[�̓I�[�v���X�^���X���펯�B�@�@�������Ȃ�A��ނ��X�N�G�A�X�^���X������ł����ے�͂��܂��A�����[�̎���ł͂Ȃ��B

�X�N�G�A�X�^���X�͊��Ɏ���x��ŁA�O���I��Ɛ킦�镐��ł͂���܂���B�@��C�ƒ|�����قǂ̍�������B�@�@�@�A�}�`���A�̊F���X�g���[�N��ς������̂Ȃ�A

����ڎw���ׂ����͋c�_����]�n�͂Ȃ��ł��B

�X�g���[�N������J�̗��R�@2022/06/02

���R���ꌾ�ł����A��]�̏ؖ��@�Ȃ̂ł����A

�r�Œ�̉�]�ɕύX���ď\���N�o�߂��܂��������̊ԁA���������̃T�[�N������̗l�q�߂Ă���ƁA��]�ɒ��킵�Ă���Ɗ����鏗��������܂����B�@�@

���̗ǂ����́A�v���̉f�������ă|�C���g�𗝉����A�����̗��K�Ɏ���������������Ǝv���܂��B�@�@�@�������A�]���̑ł����ɓ���l�����������ƁA�̂̊J����

���߂���悤�ɕK�������܂��B�@�@�@���������ŐV�̕����Ɍ������������ł������A���͂̏���y����_���o������A���߂���Ȃ���������������悤�ȋC�������̂ŁA

����Ƃ��Č��J���������E�E�E�����R�̈�B�@�@�@

���̑ł����̗��_�͐���������܂����A���M���ׂ��̓X�g���[�N�̈З͂������A�����r�̕��S�͌����B�@�@���Ȃ킿�G���{�̊댯���������B�@���Ȃ�O�̌o���k�ł����A�G���{�̏�����

��]�t�H�A�Ŏ�o���{�[����ł��Ă���������A�g�r���y�`�h�ƁB�@�@�e�j�X�������������ƂɌq����A����ɂȂ��Ă��e�j�X�𑱂��邱�Ƃ��ł���B�@�@�@�ϋɓI�ɒ��킵�Ē���������

�̏Ⴊ���Ȃ��A���ւ����p������̂Ŏ��̎����ɂ��ǂ��B�@�@

�s����ȑł����̓~�X�������Ȃ肪���Ȃ̂ŁA�x�e�������ɂ͉������w�E�������Ȃ�C����������܂����A���ЂƂ��g�����ڂŌ�����Ē��������ł��B

�u�v��������łĂ�v�́A�����邱�Ƃ��ł��Ȃ�������B�@�@�@�̊i�I�n���f�����钆�ōŒ���A��������������Ȃ��Ƙb�ɂȂ�Ȃ��B�@�@���͂̊��ɂ��̑ł����������Ȃ�

�{�l�����g�݈Ղ��Ȃ�܂����A�c�O�Ȃ���X�N�G�A�{�R�l�������B�@�@�Ȃ̂ŁA�ڂŌ���@��𑝂₵�����E���Ƃ����R�ł��B

�́@���@�@2021/12/25

�싅�A�S���t�A�e�j�X���ŏ�̂��A�˂���X�C���O�������Ȃ�A�����đ̊��Ƃ������t���悭�������悤�ɂȂ�܂����B�@�@�̂̒��S���̋ؗ͂炵��

���̂��̂悤�Ș_���ɂȂ����̂��͔���܂����́A�̊���b���悤�Ǝv�������Ƃ͈�x������܂���B�@

�V���b�g�̏K���ʼn�����ԑ厖���ƌ����A�̂̓����������o���邱�ƁB�@�@�������������炸������b���Ă��܂������Ӗ�������܂��A���ʂ�����܂���B�@

�̊��Ɠ���͕ʂȖ��B�@�@���������ؗ͂őłƂ��Ƃ��Ă��A�t���ʂɂȂ�܂��̂ł����ӂ��������B�@�@���P�b�g�͋ؗ͂ŐU����̂ł͂Ȃ��ł��B

��������ԋC���������Ƃ͒E�͂ŁA������b���邱�ƂƂ͐^�t�B�i�ܘ_�A�t�H�[�������j�@�@�������q���������ȂǁA�͔C���ɑ̂������Ƃ���X����

����悤�ŁA���̋C���͋ؓ��͎ז��B�@�@�@

�������o���قƂ�ǂ̋ؓ���E�͂��A���肵�đłĂ�悤�ɂȂ������_�ŕK�v�Ɗ�����Α̊���b����Ηǂ������B�@�@�����A�悾�Ǝv���܂���B

���̑z���@2020/11/19

2004�N���A�������{�Ƃ����̂̓t�F�f���[�I��B�@�@���ł��o���Ă��܂����V���b�N�������̂����̋����I�@�����ē��I��̃t�H�[���̈�ہB�@������E�E�ł��B

�V���������i�^���A���j�̃t�H�A�ɊԈႢ�����Ɗm�M�͂��܂������A������o���ċ�����̂͂��������Ƃ͊����܂����ˁA�������B�@�@���̃R�[�`�͂Ƃ�����

�o���Ă���͂������E�Ƃ��B�@�@

�����A�łĂ�ۏ�͂Ȃ����������ɏI���̂��C���͈����̂�2004�N������g�݁B�@�@�i�_���I��̃X�s���ɑ��铯�I��̃t���b�g�h���C�u�Ƃ������̂����܂�A

���ꂪ�ڎw���ׂ����Ƃ͊����܂����B

�����̃e�j�X�G���́A�t�F�f���[�I��̉摜�𗘗p���r���R�l�������唼�ł��������́A�R�l��Ɖ�]�͊|���邪�����͗�����͂��Ȃ̂ő����A�ԈႢ���낤�ƁB�@

�R�l��Ɠ��I��̋����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�@�t�H�[���̌����ڂ͎��Ă��邩���m��Ȃ����A����������Ȃ��B�@�@�Ȃ̂ŁA�A���摜�͐������ׂ܂����B�@�@

�����A�S�Ẵv���������ł͂Ȃ����Ƃɂ��C���t���A�ߓn���Ȃ̂��A�l�̃N�Z�Ȃ̂��A�R�[�`�̈Ⴂ�������͕ʂɖ��炩�ɈقȂ�̂ŁA���ʓ_�̂���I����

�T���ĎQ�l�ɂ��܂����B�@�����́A�t�F�f���[�X�^�C���͂��܂葽���͂Ȃ������悤�ȁE�E�@�X�y�C���@�x���_�X�R�I������łł͎g���悤�B

�]���͑O�ړ��Ƙr�̐U��B�@����Ƃ͈قȂ錴����T�����ǂ蒅�����ł������A�����ł�����ł��Љ���t�H�A�̑ł����ŁA�r�͐U�炸�ɑ̂����Ƃ������߁B

�v���ł��T�˂Q�̃^�C�v�����݂��A�@�@�I�[�v���X�^���X�Řr��L���@�A�Z�~�I�[�v�����ŕI���Ȃ����@�@�A���v���ő��݂��܂��̂ŁA�v���̐^���E�̈Ӗ��ł͂����

�������B�@�@�A�}�`���A����ɂ����ɑ����ł����Ȃ̂ł����A�I���Ȃ��闝�R�́i�]���̉�������́j�A�r��U�肽���E�����R�ł��̂ŁA���ꂪ�V����������

��Â����ł����ƌ�����̂��͋^��B�@�@���͂��E�߂��܂��A�����邱�Ƃ��ł��܂���B

�������Ă�����̂ł����A�i�_���I����R�l��ł����ł͂���܂���B�@�t�F�f���[�I��Ɠ��������ŃX�s����ł��Ă��邾���B�@�����A�������͐F�X�ȑł����͂��܂��ˁE�E

���̊Ԃɂ��t���b�g�h���C�u�͕����Ȃ��Ȃ�A�L�����q���X�s���B�@�@�R�l��ƃX�s���ɂ�����Ȃ�Ȃ��̂ł�ނȂ��Ƃ͎v���܂����A�F����ꐶ�����Ȃ̂�

�ے�͏o���܂��i�]�v�Ȃ����b�j�A�ڎw�����{���Ⴄ�Ȃ瓖�R�̌��ʂƂ�������̂ŁA�������̑I���������Ȃ̂��낤�Ǝv������ł��B

���ɂ��A��̂��r���U�肽���悤�Ȓ��ԓI�ȑł���������A�ǂ������͕ʂɂ��̓w�͂͐����B�@�@�㋉�̕����A�V�����ł��������߂ĕK���ł��B�@�@������ǂ�����

�W��悤�ȋC������̂ł����A���Ԃ͊|����܂��ˁB�@�@�S�Ẵv�����m�F������ł͂Ȃ��̂Œf���͂ł��Ȃ��̂ł����A���q�g�b�v�v���̕��ɘr��U��Ȃ��I���

�����悤�ȋC�͂��܂��B�@�@�v�������ׂƂ��Ă��܂����A�F����͂ǂ��Ɍ������̂ł��傤���B

�X���C�X�V���b�g�@2020/10/22

���܂ł́A�X�g���[�N�̃t���b�g�A�h���C�u�A�X�s���̃e�[�}�����������̂ł����A�������Ƃ̂ł��Ȃ��X���C�X�V���b�g������܂��B�@�o�b�N��2�n���h�ɂȂ�g�p

�p�x�̓v���ł������Ă����ۂł����A�T�[�u���{���[�嗬�̓����̓A�v���[�`�V���b�g�A�Ⴂ�œ_�A�}�ꂵ�̂����X�ɗL���ŁA���ł��łĂȂ��ƍ���V���b�g

�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��B

�t�H�A�̃t���b�g�A�X�s���n�͐V�����^���A���i��]�j���L�܂�A���̗���ŃX���C�X����̂��āH�Ƃ��l���̕��͎~�߂������ǂ��ł��B�@�X���C�X�͏]���ʂ�

�t�H�A���Ў�o�b�N����{�͉������őO�ړ��ł��B�@����o�b�N�̃X���C�X�́A���͂��܂���K�������Ƃ��Ȃ��̂łقڑłĂ܂���B�@�v�����ςĂ��A����o�b�N��

�I����A�X���C�X�͕Ў�őł��Ƃ������ł��ˁB�@�����A���ꂪ��Ԏ��R�Ȃ̂��낤�Ƃ͎v���܂��B

���ɕЎ�o�b�N�@�X���C�X�̃X�g���[�g�ł��́A�L�����I�J�X�e�b�v�Ō������i���̏ꍇ�͌��ړ��j�̋ɂ߂Ĉ�a����Ȃ̂ł����A���̕s�v�c���͂��Б̌�

���Ē��������B�@��]���Ă��܂�����A���̑ł����͂ł��܂���B�@��l�͂悭�l�������̂őS�ė����ɍ����B�@���̃V���b�g�������ł����A���ʂȂ��Ƃ͉����

����܂���B�@��b�E��{�̂���Ӗ��A���낵���E�ƌ����܂��B

�X���C�X�V���b�g�ƃ{���[�i�h���C�u�{���[�������j�͌Z��̂悤�ȊW�ŁA���ɃA���_�[�X�s���̃V���b�g�ł��B�@�@���ʓ_�������̂ŁA�Е����łĂ�悤�ɂȂ�ƁA

�����Е��̃q���g�ɂȂ�Ƃ��v���܂���B

��������@2020/6/19

�X�L�[�̃W�����v���Z�ŁA�X�L�[�𑵂��Ĕ�ׁE�Ƃ����R�[�`�͂������݂��Ȃ��͂��ł��ˁB�@�@�����Ƃ��Ă����k�͒N���s���Ȃ��A���Ă܂���ˁB

V���W�����v���L�܂�A����������ς��A�����ŏK�������k�͌��ʂ��o���Ă���B�@�@�@��ɏ����Ƃ͓���ł����A�\����ɏオ�邱�Ƃ������B

��������F����͖������Ȃ������m��܂��A�̊i�I�n���f������A�x�X�g4�ł��{���͏\���B�@�ŐV�̋Z�\����������A���{�l����ʂ�

����ł��邱�Ƃ��ؖ����Ă��܂��B�@�@���j�A�싅�A�̑����̑��̋��Z�ł����l�ł��ˁB

�W�����v�̕ω��ƃe�j�X�̃X�g���[�N�ω��̎����͋߂��ł��B�@�@����30�N�ʑO�łȂ����ƁB�@�W�����v�E�͑傫���ς��܂������A�����̃e�j�X�͂ق�

�̂̂܂܁A���ς�炸�Â��X�g���[�N�������Ă���B�@�@�@���̈Ⴂ�͈�̉��Ȃ̂ł��傤���B�@�@�@�ێ�I�H�ω��������H��͂����H�݊��H���Č��ʂӂ�H

�Â��X�g���[�N�ɏ�����������������̏��H�ł��܂������Ƃ��Ă���悤�Ɍ����Ă��܂��܂��B�@����ł͏��Ă܂���ˁB

�^���A���Ƃ������t���Ă������20�N�ȏ�͌o�߂��Ă��܂��B�@�@�@�����炭�v���̕ω����F������n�߂������Ƃ͎v���܂����A�@�����g��2004�N�����A

�V�����X�g���[�N�̓����ɂ��Ȃ�x��Ă��܂����E�Ə����ł��Ă����̂ł����A�����ɃX�N�G�A�X�^���X�ŋ�����R�[�`������Ƃ́E�E�M�����Ȃ��B�@

�������������͂��̑g�D�̃g�b�v�ł����ω��Ȃ��ł́A���͂��ς��͂����Ȃ��B�@�@�@���X�ƏЉ��G��������̂ł��̓_�������B�@�@�����ŐV�������ł���

���Ȃ��l�q�ŁA�ُ�Ƃ��������悤���Ȃ��B�@

�w�������i������܂����A��b�A��{�ɉ����čŐV�Z�\��������̂��R�[�`�ł��̂ŁA���̖������ʂ����Ȃ��Ȃ瑶�݂̈Ӗ��������ł��ˁB�@�@

IMG�ɗ����Ȃ��ł����A���̑g�D�ŏo���Ă��邱�Ƃ����́A�����̃e�j�X�E�ŏo���Ȃ��̂��B�@�@���ꂩ���A�ǂ�����̂ł��傤���B�@����ɕt���Ă����Ȃ�

�g�D�͕s�v�ł��̂ŁA�_�����ŕς��Ă݂Ă͔@���ł��傤���B�@�@���Ƀ_���g�c�̌�i���Ȃ̂ŁA���s���Ă�����ȏ㈫���Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��B

���{���q�̃X�g���[�N�@2020/5/26

�X�N�G�A�X�^���X�̌��_�́A�łR�[�X������ɓǂ܂�Ղ����ƁB�@�@�I�[�v���X�^���X�Ȃ炻�̐S�z�͂���Ȃ��̂ŁA�ǂ��炪�����������͖����B

�łĂ�Ȃ�A����ł����Ă���]�őł����L���ł��ˁB�@�@�t�H�A�ɂ��Ă��o�b�N�ɂ��Ă��A�����X�N�G�A�X�^���X�̎���ł͂Ȃ��C�������ł����A

������l�̑ł����ɕω��͂Ȃ��悤�ł��B�@�@

You Tube�ŁA�y���I��Ɠ����I��̗��K������ς܂������A�@

�y���I��̃o�b�N�͗���ŃX�N�G�A�B�@�t�H�A�̓I�[�v����������A�X�N�G�A��������H�H�H�@�@������E�E�@�����Ă���悤�Ȋ����B

�����I��̓t�H�A������o�b�N����{�X�N�G�A�ł��ˁB�@�@�t�H�A�͌��R�l�E�E����ŗǂ��́H�@�R�l��ƃ{�[���͔�Ȃ�����A�X�N�G�A�̑O�ړ���

�₤�����Ȃ�ł����ˁE�E�����܂����B�@�@�@�R�[�`�̎w���ɏ]�������ʂƂ͎v���܂����A����ɂ߂����ł��B�@

�e�j�X�G���ɓo�ꂷ��R�[�`�ł���A�X�N�G�A�X�^���X�ŏ�̂����P��r�����˂�ł����������̂ŁA�����鑤������ł͓��{�̖����͂܂��܂��Â��B�@

���ߑ����ł܂��ˁB

�Ў�o�b�N�n���h�̃X�g���[�N�@2020/5/11

���E�����J�I�肪�L���ł���������m�F����ƁA�ޓƎ��̈�ۂ�����܂��ˁB�@���̑I�����̂���s���Ă����ۂł����A�e�C�N�o�b�N��

�`�Ɍ���������悤�ȋC�����܂��B�@�@���I��̃X�^���X�͑��I��Ɠ����N���[�Y�h�ł����A�N���[�Y�h�ɂ���ړI�́A��̂͐�ɐ��ʂ�

���������Ȃ��E�ł��̂ŁA�����Ȃ��X�^���X�ɂ��ւ�炸��̂��E�E�̂��Ȃ�َ��ł��B�@�ł���ʂŊ��Ă���A���ʃI�[���C�Ȃ̂��ȁE�E��

������̂ŁA���E�����J�I��̌��ƍl���������ǂ��ł��ˁB

��̂̉�]�́A�f�U��Ŋm�F���Ă������������ȃo�����X�̏�ɐ��藧���Ă��銴�������܂����A����ɂ߂����ȋC���B�@�����ɍ���Ȃ��悤�ȋC��

����̂ŁA�A�}�`���A�̕��͐^�����Ȃ������ǂ��Ǝv���܂��B�@�@���͂�͂�A�t�F�f���[�I���̏�͉̂Ȃ��E�����肷��ƁB�@�X�^���_�[�h�ł��ˁB

�t�H�A�قNJȒP�ł͂Ȃ�������o�b�N�Ȃ��]�����R�ŗ����ɍ����B�@�����A����ŃX�N�G�A�̒j�q�I��������̂ŁA����Ȃ���ɉ��Ȃ��Ă��x��Ȃ�

�l�ȋC�����܂��ˁB�@���q�͗���ʼn��I��������̂ŁA�ǂ������ǂ��̂��͐����A�悭�킩���E�E���ݎ��́A����ʼn����K�͂��Ă��܂��B

�t�H�A�Ɠ����^���A���őł������Ȃ�A����ɂ���ׂ��Ƃ͎v���܂��B�@�����A�������ؓ�ł͂����Ȃ������B

�X�N�[���ŕЎ�o�b�N����]���鐶�k�ɑ��A�R�[�`�̕��j�͓��ꂳ��Ă���̂ł��傤���H�@�e�j�X��������̂ł���A���̓_�̕��j�����ꂳ���

���Ȃ���ΐ��k�͍������܂��B�@����R�[�`�͑̂��A�ʂȃR�[�`�͉ȁA�ł̓X�N�[���Ƃ͌����Ȃ��B�@���E�����J�I��̑��݂��ז��ɂȂ�C��

���܂����A�{�l�͍őP��s�����Ă��邾���Ȃ̂ŁA�����鑤�͂悭���͂��ĕ��j�����߂������悢�ł��ˁB

���ɒ��Ӂ@2020/4/26

�X�N�G�A�X�^���X�̂܂�̂����Ƃ����͐�Ɏ~�߂ĉ������B�@���A�w���A�G�̂ǂ�����ɂ߂�댯��������܂��B�@�K���I�[�v��

�X�^���X�ɂ��āB�@�Z�~�I�[�v���E�Ȃǂ̘b������悤�ł����A�_���ł��E�ƒf�����Ă����܂��B

��������Ă��܂��̂��X�^���X�B�@��̂����ƂɋC�������ƃX�^���X�͖��h���ɂȂ�܂��̂ŁA�܂��f�U��ł��B�@�f�U��ŃX�^���X�E

��́E��������̂ɓ���܂��Ă��������B�@�@�t�H�A��łƂ��Ƃ�����A��������ɃI�[�v���X�^���X�E�ɂȂ�ʂ܂őf�U�肵�Ȃ��ƃ_���ł���B

�X�N�G�A�X�^���X�̂܂�̂����Ƃ��Ă��A�������������͉�������܂���B�@�����ȃI�[�v���X�^���X�ʼn��Ȃ��ƁA�����b�g���o�Ă��Ȃ��̂ł��B

�̏Ⴕ�ďI���E�ɂȂ茓�˂Ȃ��̂ŁA�X�^���X�͓��ɒ��ӂ��Ă��������B�@

�����[���K�̒��ŁA���܂��܃X�N�G�A�Ƃ��Z�~�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ͂���܂����A����̒��ł����Ȃ��������ŁA�ӎ��I�ɂ���������ł͂���܂���B

����̕⑫3�@2020/5/5�@�ǂ����Ă������Ă����������K��

2008�N�W���@���K�ꏊ��T���Ă������Ɍ��������q�l�̃T�[�N���B�@�����́A�Q���Ԃ͎��R���K�݂̂ŁA�����[�D���̎Ⴂ�j���������B�I����R�[�g�B

�P��1�̃����[���K���������z�I�Ȋ��O�O�B�@���[�_�[�ɋ��ē���B�@�����ŏT�P��1.5�`�Q���Ԃ��قڃ����[�ɔ�₵���B�@�j������Ȃ̂ŁA

���������ɍD���Ȃ����ł����Ă�������B���ꂪ�K���ɔ��ɖ��ɗ������Ǝv���B�@���̃T�[�N�����Ȃ���ΏK���ł��Ȃ����������B�@���ӂ����Ȃ��B

�B��̖��̓V���[�g�����[��肽���肪�����E�E�E�@

�T�[�N�����K���ȊO�͑f�U��ƕǑł��B�@�@����đł��o�͕Ǒł������̌��B�@���炩�Ƀp���[���������A���̕��@�ŊԈႢ�Ȃ����낤�E�E�Ɗm�M�͂��Ă��B

����ł��Ǒł��͑łĂ邪�A�����[�͑łĂȂ��E�E�̖������ȏ�Ԃ��P�N�B�@�@�Ǒł��̊��o���Ђ����烉���[�ɓW�J���������B�@�s���̂Ƃ��͗����A�����ɕǁB

��������Ő��͏��X�ɑ����Ă��āA�g���l���̌������������Ă��������B�@�܂��A�P�N�Ԃ悭���߂Ȃ������ƖJ�߂����B

�o���n�߂̓Y���₷���B�@�����ρH�ɂȂ�Ɖ��̃X�y�[�X�őf�U��A�t�F���X�Ɍ������ăl�b�g�ł��B�@�Y���ƍ���̂Ń{���[�A�T�[�r�X�̑f�U����������A

�����`���͐\����Ȃ�����؋��ہB�@�����`���̓Y�����傫���Ȃ�B�@�@�����[�ɏW�����������K���͑����Ɍ��܂��Ă��܂��ˁB�@

���͑啪���������A�Y�������Ȃ��Ȃ����B�Y���Ă��f�U��Œ����ɖ߂���B�@���ʂ̎���ŗ��K�̐�グ�������Ȃ�A���K���Ԃ������Ă͂�����̂́A

���̃T�[�N���͎��߂���B�@�����������Ȃ��̂�12�N�������b�ɂȂ�܂����B�@�@���K�̊��͑厖�B

�⑫�@�@���̑ł����͂Ƃɂ����p���[�������̂ŁA�_�炩���X�g�����O�������͒Ⴂ�e���V�����ł͑ł���Ȃ�܂��B�@

����1�@��щ߂�����@�@�����肪�����Ȃ�̂ŁA���܂ł���т܂��B�@�X�ɁA����Ȃ��i�K�ł͑�����肪���Ȃ̂ŁA������ǂ������ōX�ɔ�ԁB

��т�}���邽�߂ɓ��������͖̂{���]�|�ł��̂ŁA�����ɍd������ւ��ł��B�@

����2�@�Ŋ��̋C���������@���R�ł�������݂��[���Ȃ�̂ŁA�������芴�Ƃ������O�j���O�j���̋C���������Ŋ��ɂȂ�܂��B�@�J���Ƃ��p���Ƃ����Z��

�C�����ǂ��Ŋ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�O�r�̕��S�������Ȃ�͂��B�R�[�X���Y����B�@��������ւ���E�߂闝�R�B�@�@�Ȃ̂ŁA�p���ς��Ȃ���A

�o����Ȃ�\���������ł��B

�ȏ�A�X�g���[�N�@��R�̑I�����@�^���A���̕⑫�Ɖ���ł����B

�����ς��Ȃ��̂��A�R�l�đł̂��A�^���A���i��]�j�őł̂��A�͊F����̎��R�ł��B

����̕⑫2�@2020/4/28

�q���t���_�@2004�N���A�����̑f�U��p�ɘr���Œ肷�铹��K�v�Ǝv������B�@�@�@�����A�g���čŏ��̑f�U��͖��o���̈�a���B�@�M����������

�ꌾ���������A���̍\���Ő����������B�@�@�@�����̏ؖ��ɂ��g����B�@���k����ɂ͍ŏ��ɕt���ĉ�銴�o���o���Ă��炤�B�@�Y������܂��t����Ζ߂�B

���]�t�H�A�@�@���K���������ہA�������o�����߂��������߂Ɏn�߂��B�@�@�A�b�v�̃����[���ɖ_�͎g�킸���X����Ă���B�@���߂���Ɩڂ����̂ŁA

���o���߂�ΏI���B�@�@�ӊO�Ɏ��ԓI�]�T�͂���̂ŁA������x�܂ő��������[�ł��Ή��ł������B�@�@����������̏ؖ��ɖ𗧂B

�I��L���Ă���I��i�t�F�f���[�A�i�_�����I�蓙�j�͂��̋C�ɂȂ�Β����o����͂������A�I���Ȃ��Ă���I��͈��]�t�H�A�͓���Ǝv���B

�X�s���@�ł��K�͈�x���������Ƃ��Ȃ��B�@�@���̌��̋������y�����ĂЂ�����t���b�g�B�@�@�@���܂��܃x���`�ŋx�e���Ă����F�l����X�s����ł��āE��

�����A����̗����͗������Ă���̂ł���Ă݂���łĂ��B�@�@�@�t���b�g���͔���̂ŁA���͑ł������Ȃ��B�@�@�@��]�̎�������銴���͂���B

���K�ʂ������Ή�]���������C�͂��邪�A�����牽�H�I�B�@�@�@���F����I�ȋ���Ȃ̂ŁA�ϋɓI�ɑłC�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

��荞�݂̃t�H�A�@����ɂ͂Ȃ����A�t�F�f���[�I��́u�����܂ōs�����H�I��荞�݃t�H�A�v�̐^���B�@���߂Ċς��Ƃ��͏Ռ��B�@�@�X�N�G�A�X�^���X��

�����́A��荞�݃t�H�A�Ȃ�Ĉ�x���Ȃ��E�ɂ��ւ�炸����Ă݂���A�ȂA�ł��邶���E�E�̕s�v�c�B�@�@�@�t�F�f���[�I��قǂ̉������o���͂Ȃ����A

��荞�݂̃t�b�g���[�N���^���A���ɍ����Ă���̂��A���R�ɃI�[�v���X�^���X�ɂȂ�̂��͔���Ȃ����ł���B�@�@�@���̑��t�H�A���ɑ���t�b�g���[�N�́A

�I�[�v���X�^���X���Ƃ邱�Ƃ��ӊO�ɓ���B�@����͑f�U��Ő������K�͂����B�@�@�o�b�N�n���h�̑Ő������炩�Ɍ����Ă���͍̂�����́B�@

�V���[�g�����[�i�~�j�X�g�j�@�R�l�R�l�̌��ŏ����̍��������A���̃����o�[�͂�肽����̂ł��Ԃ��Ԃ��t�������B�@�@�@��т�}���邱�ƂɕK���B�@�t�H�[����

����������ɂ͂�������邵���Ȃ��A�r���o�Ă��������o�����t�H�[���������B�@�@�@�t�H�[������������Ȃ����ƂɂQ�N�ʊ|�����Ă��܂����E�E�@�@���X�̓A�b�v��

���ėL�����������A�N�����X�s���̗��K�ɂ���ւ��Ă��܂����悤�B�@�@�@�R�l���L�܂����ň��̎����Ɗ�����B

�V���[�g�����[�́A�ŐV�̃X�g���[�N�ɂ͂܂������s�����ŁA������s���Ă������^���A���̃X�g���[�N�͏K���ł��Ȃ��B�@���ł������̃X�N�[���A�T�[�N����

�s���Ă���l�����A�p�����������{�e�j�X�̖��邢�����͂Ȃ��Ǝv���B�@

�ŋ����@�^���A���őłƁA�ŋ����������ς�������Ƃ����o�ł���B�@�����肪�����Ƃ����������Ƃ����������傫���Ƃ������B�@�@�@���̕ω������K��

���S���Ɍq����B

�I�̘b�@2020/4/20

�ȑO�e�j�X�G���ɁA�v���̕I�̌`���X�g���[�g�A�[���Ƃ��_�u���x���h�A�[���ƕ\�������L�����ڂ����B�@�ŐV�̑ł����ɂ��I�̎g������2��ނ���

�Ƃ������e���ƁB�@�I���Ȃ���v���������̂��������Ȋ��z�́A���Ĕ�Ȃ���́B�@�ɒ[�Ɍ����ƕʕ��B�@

����1�N�ڂ̃{�[���Ƃ̋������́A�X�N�G�A�����Ɠ����ł�����Ȃ��̂ŕI�͋Ȃ����Ă����B�@2�N�ڂ���I��L�����K�i�œ_�̒����j��

�n�߁A�L���đł��o�����������ɁA���܂Łi�Ȃ���j�Ƃ͈Ⴄ�E�ƋC���t�����B�@�����g�����^�C�~���O���Ⴄ�A�����������������Ⴄ���ʁA

�����ŋ��̃p���[�ɂ��Ȃ�̍�������B�@�I���Ȃ���ƕ��ʂ̑ŋ��A�L���ƕʐ��E�ŁA���������ւ�銴���B�@�I��L���Ă���Ɩ{����

�^���A���̌`���ł����C������B

���ʂɍl����ƁA�̂��Ȃ���r��U��X�Ƀp���[�����������ȋC�����邪�A�����͋t�B�@���̕ӂ�͉�����ł��Ȃ��s�v�c�ȕ����B�@�r��Î~����

�ؗ͂Ƙr�����ؗ͂̍��̂悤�ȋC�����邪�Ƃɂ����A�r��O�ɐU��Ƌ����͊m���ɗ�����B�@�K������Ȃ�A�I�͐L���ĐU�炸�ɉ����K����ׂ��B

���̈Ӗ��ŕI���Ȃ��Ă���I��́A�^���A���Ƃ��Ă͊����`�ł͂Ȃ��Ǝv���B�@�Ȃ���A�Ȃ��Ȃ������ő��͓����Ɍ�����Ǝv�����A���g�͕ς�邵

���ʂ��傫�ȍ������܂��B

�I��L���ƁA������O�����œ_�͉����Ȃ�B�@�{�[���Ƃ̋����������L���邾���E�Ȃ̂����A����͍Ō�܂ŋꂵ�ށB�@�������͊ȒP�ɂ͕ς����Ȃ��B

�����ꂽ�œ_�ɍs���Ă��܂��B����ƐL���đłĂȂ��B�@�I���Ȃ���v�����A�ǂ̂悤�Ȍo�܂������̂��͒m��R���Ȃ����A�@�����i�Ȃ����E�E�j

�ѐD�I��ɕ����Ă݂����B�@

�œ_���������Ƃ͏K������Ƃ��̓f�����b�g�����A�����Ȃ������A�{�[���ɋ߂Â��Ȃ��čςނ̂Ńt�b�g���[�N��͏����L���ɁB�@�V�����œ_�́A�]����

�X���C�X�̑œ_�Ƃ��قȂ�̂ŁA�]���̑ł����Ȃ�]���̑œ_�A�^���A���Ȃ班�������œ_�A�̎g���������K�v�ƂȂ�B

�ʏ�A�I��L���đłI����A�������Ȃ�ً}���I�ɕI���Ȃ��đł��Ƃ�����͂������A����͉��p�ł���A�]�ł����ł͂Ȃ����Ƃ�

�v���̉摜���ώ@����ۂɒ��ӂ��ė~�����_�B

����̕⑫�@2020/4/20�@�@�@���[�`���[�u�ɕ⑫�����̓�����A�b�v���������ǂ��Ƃ͎v���܂������A�ƒ�̎���Ŗ��������Ȃ̂ł�����ŁB

�����ȏ�2004�N�ȑO�́A���X�t�H�A�̑ł�����ς���C�͂܂����������A�^���A���Ȃ�Ă߂�ǂ������V���b�g���o�Ă����ȁE�E���x�̈ӎ��B�@������

�R�[�`�̊Ŕo���Ă邵�A�嗬�ł͂Ȃ��Â��ł����k����ɋ�����͍̂��\�ɋ߂����E�E�������ȁE�E�R�[�`���߂邩�E�ƍl�������Ƃ��B

2004�N6������Ƃ肠�������E�E�ƁA�����̃e�j�X�G���̃t�F�f���[�I��̉摜���ώ@�B�@�r���Œ肵�ď�̂��E���Ƃ͔������B�@������I�[�v��

�X�^���X�Ȃ̂��E�E�@�@�����A���܂ł͘r��U�邱�ƂŃ��P�b�g��U��E���펯�ŁA���g���܂������Ⴄ�B�@�t�F�f���[�I��̎��������Ă��A���炩�Ɉ�ۂ�

�قȂ邵�ŋ����Ⴄ���A����ȗ����Ő������̂��낤���H�ɂ킩�ɂ͐M���������B�@�r��U�炸�ɉ��ŋ����ŋ����łĂ�̂��H�̕s������B

����ŃR�[�`�Ƃ��ẮA����܂ł̃X�N�[�������߃q�}�������̂ŁA�������n�߂�ɂ͍D�s���Ȋ��B�@���b�X���������Ȃ���ł͂ǂ��Ȃ��Ă���������Ȃ��B

�����̑ł������s����ȏ�Ԃʼn���������H�@�@���肵�Ă��狳���������ǂ��Ɍ��܂��Ă���B�@�@�������łĂȂ���ΐ��k�̏C�����ł��Ȃ��͂������A

���k�̉������ĉ��������̂��������͂������E�E

�F�X�S�^�S�^��������ۂɎ����̒����2008�N8������B�@���ƂȂ��ǂ����ȁH�Ɗ������̂�2009�N8���B��1�N�B�@���̊ԑf�U��A�Ǒł��A�����[��

�J��Ԃ��B�@�i���v���ƁA�Ǒł����́A�l�b�g�ł��̕����ǂ������E�E�j�@�@�@��N�ڍ�����A�e�C�N�o�b�N���ǂ�����H�@�I��L���ɂ́H�@���X�����ÂC����

�������ǁA���f�B�|�W�V��������̃X�C���O�S�̂��Z�܂�܂łɑ��3�`4�N�ʁB�@�I��L���{�[���Ƃ̋����̔������́A���f����ƍ��ł��Y����B

�����Ă����l�͂��Ȃ��̂ŁA��T��͂Ƃɂ������Ԃ��|����B�@�@���̕����k����͔��N�`1�N�œZ�܂�B�i���C����ł����ǁj

�f�U�����肽���Ȃ��l�́A�K���͋t�������Ă������Ȃ̂Œ��߂āB�@�f�U��̐��ƏK���܂ł̊��Ԃ͔���Ⴕ�܂��B�@�f�U��������ɕI��L���đłƂ���

����ƁA����ɂ߂�댯��������̂Ŏ~�߂������ǂ��ł��B

���N��12�N�ځB�@�X�N�G�A�̃t�H�A�͂����ł������Ȃ��B�@�����ǂ����͂܂��r���y�i�G���{�������j�A�ŋ��̈��芴�͋����A�����������ő��A�X�s����

�łĂ�A����̓R�[�X���ǂ߂Ȃ��A�œ_�������i���܂Łj�B���Ɏ��������ŁA�v���ōL�܂�E�E�@�@�X�ɁA�j���������Ȃ��A�����A�e�j�X������10�N���炢

���т铙�X�����b�g�R����B�@�@�o���鎞�Ԃ͊|�������i�B��̃f�����b�g�j���A�ʐ��E�Ƃ������s�v�c�Ȑ��E�B�@��J���Ă���ő����o��B��������E�E�@

�ςɂ܂܂ꂽ�悤�Ȍo�����₽��Ƃ���B�@

�������A�ǂ��������R�ł���قǗǂ��̂��������A����Ȃ��B�@�̊��g���[�j���O�͂�������ƂȂ��B�@�E�͊��Ƃ��N�l�N�l���͏��̌��B�@���̋ؗ͂ŐU���Ă���

�����Ȃ̂��E�E�������߂����Ȃ��̂ň��肷��̂��E�E���R�͂Ƃ��������̉^���A���̃t�H�A�́A�V������b�E��{�̒a���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�@

�łĂ�悤�ɂȂ�Ƃ͎v��Ȃ��������A���g��ŗǂ������B�@������ۂ��A�X�N�G�A�X�^���X�̃t�H�A�͑I�������珜�O�ł��B�|���Ƒ�C���炢�̍�������B

�܂��������b�ɂȂ�Ȃ��B�@����܂ł̓��B���Ԃ��A�^���A���̕����V���v���Ȃ̂ŒZ���B�@���̊��ɋy��ŁA�X�N�G�A�X�^���X�ŋ�����E�́A�Ȃ��ł��ˁB

�e�j�X�o�����Ȃ��E���A���Ȃ���͂Ȑl�̕����K���͑���������A�R�[�`�܂ޏ㋉�̕��B�́A�K���ɂ͑����ɋꂵ�ނ͂��B�@���͗����ł��Ă��A�̂�

�������Ƃ������r���E�E�̃p�^�[���B�@�@���K���̈����Ԃ͏��S�҃��x���ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA��R�������[�Ȃ��B�@�ߋ��ɗႪ�Ȃ��ʂ̏㋉��

���Ƃ����������̎���ɓ˓������Ǝv���܂��B

����̕⑫�ƌ����Ă��̌��̊T�v�݂̂ŁA�Z�܂�̖������e�ɂ����Ȃ�܂��A���Q�l�ɂȂ�B

�X�g���[�N�����YouTube�A�h���X���ڂ��܂��̂ŁA���Q�l�ɂ��Ă��������B�@�����@https://www.youtube.com/watch?v=_Ym8mWdb0h0&t=61s

�ڂ����܂��ė~�����E�E�@����2�@2020/2/25

�`�́A�R�l�R�l���ڎw���Ă���G�b�O�{�[���̒e���B�@��r�I�����Ⴂ�ŋ��ŁA�x�[�X���C���t�߂ŋ}�ɗ����L�b�N����B

�e�j�X�G�����ł��Ă͂₳��A���̎��͂ł��A�R�l�R�l���Ă���l�͑�̂���Ȕ�ѕ��B�ꌩ�A�����ŕ���ɂȂ邩���E�E�ł����A

�R�l�R�l�n�߂Ă��玎���̏���������������ۂ͂���܂��H

�́i�͂����肵�Ȃ���15�N�ʑO�j�A�`��ł�30��ʂ̒j���ƃ����[������@�����܂����B�@���R�[�g�͐��k�̏����Ǝ���

���݂ɒj���̃{�[����ł�1��2�̃����[�B�@�������ɍŏ��́A���܂�o���������Ƃ��Ȃ��ŋ��Ȃ̂Ō˘f���܂����ˁB�o�E���h��

�������ɒ��˂邵�B

�����[���I����Ēj�����A������ŁA���̏����H���A���̑ŋ��͌����ł͂Ȃ��@�ƁB�@�������ӌ��łނ���D���B�@���̂�������܂����H

�G�b�O�{�[���ɂ͒v���I�Ȍ��_����B

����1�@�܂��o�E���h�̍����B�@�Ⴂ�e���Ŕ�Ԃ��Ƃ͓��R�A�o�E���h�͂���ȉ��̍����ł��̂ŁA����ɂƂ��Ă͋��Ƃ����̑ł��Ղ�������

�Ȃ�܂��B�t���b�g�n���łĂ�l�ɂƂ��Ă͍D�s���B

����2�@�}�ɗ����ăo�E���h�E�̈Ӗ��́A�}�ɒ��ˏオ��E�̈Ӗ��ł��B�@�����Ƃ͌���Ȃ��܂ł����̏�Ŏ~�܂��Ă���悤�Ɍ�����B

�܂�A���X�t�b�g���[�N�������l�ł��A�y�ɒǂ������Ƃ��ł���B�@�t���b�g�Ƃ��h���C�u�̂悤�ɁA�o�E���h��ɑ����ʉ߂����ۂ͂Ȃ��B

�Ȃ̂ŁA�u�����ł͂Ȃ��v�@�̃R�����g�ɂȂ����̂ł��B�v����ɁA�o�E���h�̃L�b�N�Ɋ����Ηǂ������̘b�B���Ƃ͊y�`���B

�G�b�O�{�[�����m�Ń����[���Ă���Ȃ画��܂���ˁB�@�@���A���O���ł��ł��Ȃ�����A�G�[�X�͎��܂���B

�i�_���I�肪�t�F�f���[�I��ɑ��ď������ǂ����R�́A�����o�E���h�ł��B�t�F�f���[�I����܂ޕЎ�o�b�N�́A�����œ_�����B���t�߂�

�����łĂ܂���B�@�t�H�A���ł��A��t�߂̍����ɂȂ�ƁA�X�C���O����Ȃ�܂��̂őł���Ȃ�܂��B�@�i�_���I��́A�t�F�f���[�I��̎�_��

�m���āA�����o�E���h�̃X�s����ł��Ă���B�@�F����̑ŋ��́A����̊�ӂ�܂Œ��˂܂����H�@

178�����̋ѐD�I�肪�A�����W�����v���Ȃ����t�߂̍������t�H�A�őł��Ă���摜���悭���܂�������́A����̃o�E���h��180�����ʂ̍����a��

�Ӗ��ł��B�@����ʏオ��Ό��ʂ�����Ǝv���܂����A�Ⴂ�G�b�O�{�[���ł́A�t�������Ă������܂ŏオ��܂���B

�G�b�O�{�[���Ȃ�ē���R������ł���B�r�����邵�A�X�g�����O�͐�邵�A���P�b�g�͐܂�邵�A�Ȃɂ�菟����͂������B�@�ǂ����Ƃ͉���

�Ȃ��Ǝv���܂����ǁA��͎��ȐӔC�ŁB

�ڂ����܂��ė~�����E�E�@2020/2/19

�v���͂��������Ă��܂����Ƃ�����A����X�ƍL�߂�R�[�`�A�e�j�X�G��������̂ł�ނȂ����A�R�l�R�l�i�O�r���l�j�������B

�ȑO�͎�҂��������������́A�N�z�҂��������Ƃɂ����R�l�R�l�B�@�������ł��������ł��r���R�l���D��B�܂��R�l�R�l���肫�B

���͂⎄�͒������h�A�ϐl�I���݂̂悤�ɂ������Ă��܂��B�@�������A�v�����F�X�����悭���͂���ƁA�F����̂悤�ȃR�l��

�����L���O��ʂɂ͌����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�����A�R�l�R�l���v���̌����Ȃ�A���̍ʼnE���̃i�_���I��B�@�R�l�Ă�悤�Ɍ����܂����H���̖�2/1000�b��ɂ̓{�[���͔�яo���܂��B

�ʂ���≺�����Ȃ̂ŋ���̓X�s���B�@���ꂪ�R�l�Ă���Œ��Ȃ�A���P�b�g�g�b�v�͂����Əオ���Ă���͂��B�@�C���p�N�g�̎��_�ł��̗l�q��

�����Ȃ��Ȃ�A�R�l�͖����ł��B

���̉摜�͂ǂ�����q�����̂��Y�ꂽ�E�E

�A�}�`���A�̊F�����̃R�l�邩�ƌ����Έꌩ�A�g�b�v�v�����̃t�H�A�ɂȂ����悤�ȋC������@����B�@�@������ȒP�ł���قNj�J���Ȃ���

�ςނ̂������Ƃ���������A�X�g�����O�͐�Ղ��Ȃ�A�R�l�Ղ����邽�߃e���V������������X���ŁA���̌��ʘr�̕��S�͑����G���{��������A

�e�j�X�����͒Z���Ȃ�E�E

�Ȃɂ��A���K�̒P���ȑł������Ȃ�܂������A�����̊ɋ}���荬�������ł̃R�l�͕s���肻�̂��́B�@�@�R�l��ȁE�͐̂���e�j�X�̏펯�ł��B

�m���Ɍ����邱�Ƃ́A�O�r�̃R�l�R�l�Ƒ̂̉�]�͗������Ȃ��B�R�l���삪�n�܂�Ə�̂̉�]�͎~�܂�̂ŁA�����ɉ�]�őł��Ƃ͂ł��Ȃ��B

�ł��ǂ����{�͍��ł��t�F�f���[�I��B���C�̎��̃x���_�X�R�I����ǂ��B���q�̕����ǂ����{�͑����B

�R�l�R�l�𐄏������W�҂���͂ǂ��ӔC�����̂��낤���B�������S�Ɏ�x��B

�V�X�g���[�N�̌o�߁i11�N�ځj�@2019/1/2

�t�H�A�F�@���ꂽ�����B�����蔲�����o���Ă����B���͋A��̎��Ԃɒǂ����K���Ԃ������B�P���Ԏ�̎��ԓ��ł́A

�{���̏�Ԃɂ͖߂�Ȃ������ŁA�S�̂��E�͂���܂łɂ͎���Ȃ��B

�o�b�N�F�@�t�H�A��ł������C�������������R�A�o�b�N�͑Ő�������B�t�H�A����P�N�x��Ŏn�߂��o�b�N�����i�����x���E�E����10�N�B

�T�̕��݂��ƁB�Ў肩�痼���]�ւ̕ύX�́A����Ȃɂ����Ԃ��|����̂��ƁB����̃O���b�v�����@�@�g�ɕt���Ȃ��@�����������K�ʂ����Ȃ�

�ŋ߁A�e�C�N�o�b�N�������ς����Ƃ���ǂ������肪�����Ă������A�����Ɏ�ł������������B�@����ŗǂ��̂��������A

�f�U��Ŋm�F���Ă݂邩�ƁB�@�߂��ɃI�[�g�e�j�X����������Ƒ����K���ł���̂ɁE�E�ƁB

�V�X�g���[�N�̔Y�݁@2015/08/31

�t�H�A�X�g���[�N�Ɋւ����������Ƃ͑ŋ������߂��邱�ƁB1��1�̃����[�ł����炪�D���ɑł��Ă���ƁA����͍��킹�邾���ŗ��K�ɂȂ�Ȃ��B

���ƌ����ĉ�������ƁA������̑ł����������ɋ����B�{���͑S���ł��������A�P���Ԃ̗��K�ł��t���̑Ő��͂���قƑ����͑łĂȂ��B

���������k�ɂ��ގ��̏��悭����A�ő�̖��͏�̂����Ȃ��Ȃ�@���ׂ̈ɘr���o��@�̏�Ԃ��悭��������B

������Ԃ����̐��k�ɂƂ��Ă͗ǂ��o���ŁA���������o�ł���悤�ɂȂ�Ǝ���C�����ł���悤�ɂȂ�B���A���܂�ɂ��C���g������Ƃ̓����[��

���Ȃ��悤�ɁE�E�Ƃ͂悭�������A�������������Ă���B

���˂�t�H�A�X�g���[�N�@2014/05/19

�t�H�A�X�g���[�N�Ńv���̐^�����L�܂��Ă��邪�A�g�Ɋo����������͈�x��Âɍl���Ē��������B

�����ڂ����ł̐^���ł͂P��̋��킵���łĂȂ��B�t�F�f���[�I��̂悤�ȃt���b�g�n�͑łĂ��A�i�_���I��̂悤�ȍ����X�s���n���łĂȂ��B

�P�ɂ��˂邾���ł͔��ɕ����ł����ɂȂ邾���B

�X�ɁA�O�r�̕��S���ɂ߂č����G���{�̊댯���������A���P�b�g�̊���������Ă���悤�Ȓ��������B

�ѐD�I��͉ߋ��ɕI����p���A�W���R�r�b�`�I����O�r��ɂ߂��l�q�B�X�g���b�`�\���̃v���ł�����Q�̕p�x�������B�A�}�`���A�̊m���͂����Əオ��B

�g�b�v�v�����l�X�ȃN�Z�������Ă��邽�߁A����̈�l��^����̂ł͂Ȃ��A���ϓI�Ɏ�̂ƂȂ铮��i�����j�����ɂ߂ė~�����B�j�q��菗�q

�g�b�v�v���̕������z�`�ɋ߂��Ɗ����邵���ɂ߂₷���B

�V�X�g���[�N�̌o���i9�N�ڂ�2�j�@2013/10/16

�o�b�N�͍ŏI�I�ɁA�e�C�N�o�b�N�����[�v�ɕς��ċ������������B�X�C���O�S�̂��X���[�Y�B���r�A�������肪���y�B�����[�ɏ\���g����B

���Ԃ͂Ђ�����t�b�g���[�N����ꂽ�f�U��B����Ɗ������߂Â����C������B

�����A�����������̃o�b�N�́A���ɍׂ����������s�����B�e�C�N�o�b�N�J�n�̃��P�b�g�̌����A�����̊p�x�A�E��ƍ���̊ւ�蓙�X�B

����������Ă��A����ĒE�͂��ł��Ȃ��Ɨǂ��V���b�g�͑łĂȂ����玞�Ԃ��|����B

�C���E�E�f�U��Ŋ����E�E�łĂȂ���܂��C���E�E�̌J��Ԃ��A���ʂƂ��Ē����Y�ނ��ƂɂȂ�B

���̑ł����ɕς��Ă������|��9�N�i����5�N�j�ɂȂ邪�A�t�H�A�ŊT�ˊ��G�������Ă����ɂ��ւ�炸�o�b�N�ł���ȂɔY�ނƂ͑z�������Ȃ������E�E

�V�X�g���[�N�̌o���i9�N�ځj�@2013/03/06

�t�H�A�͎����S�N�o�߂��A�t���b�g���X�s�������R�ɑłĂĈ��肵���B

�o�b�N�����肷������ŋ����������Ă��邪�A���r�O�r�̋ؓ��ɒ��肪���茨�ɂ��ɂ݂��o�Ă���B�łĂ�������őŐ��������A���r�̕��S��

�����Ă���悤�ȋC������B�C�}�C�`�����g�̓����o�����x�����Ƃ������ɂ悤�����A�E�r�̓G���{���Y�ꂽ���A�����̓X�g���b�`���������Ȃ��B

�o�b�N�ɏW���ł��邱�Ƃ͋C�����I�ɂ����Ȃ�y�B�ŋ߂ӂƊ��������A�X�g���[�N�ɏW�����߂����������{���[�A�T�[�r�X�̃t�H�[�������Ȃ�

�Y���Ă��邱�Ƃ������B�t�H�A�̃X���C�X���J���C���E�E���ꂼ��̑f�U�肪�厖�BS����͂ނ���̫����o�b�N������B

���Z�����b�X���@2012/12/04

�������O�A�������璴�Z���i��P�����ԁj���b�X���̂��˗����������B

���܂�ɂ��Z���̂ő��k�̏�Ńt�H�A�X�g���[�N�����ɍi��A�T1�łR���ԃ��b�X�����v�T��i�v15�g���j�����{�B�Ō�ɂȂ�Ƃ��I�[�v���X�^���X��

�ŐV�t�H�A�X�g���[�N���V�O�`�W�O�_�ʂ̏o���B�{���[�Ōq���r�b�N������ʂ̋��łł���炵���łĂĂ���B

����̈�ۂ́A�r���̂̌������ďo�Ă��鏗�����L�̏B���ԓI�ȕs�������������������A�\�z�ȏ�ɏK�������������B�v���Ί��Ԓ���

���̏������玿��[������������A�������f�U�������ő����ɂ��Ȃ��Ă����l�q�B����d�˂閈�ɑf�U�肪�ς������Ƃ�����B��͂�A

�]���X�g���[�N���ŐV�X�g���[�N���V���v���ȕ��K���������B

�ʏ�A�t�H�A�X�g���[�N�����Ń��b�X�����邱�Ƃ͂܂������B���������̃V���b�g�����݂���ƁA�ʂɂǂ̒��x���Ԃ��|���Ă���̂������Ȃ�B

�V���b�g���i��ƏK�����Ԃ����m�ɂȂ������Ƃ́A�����ɂƂ��Ă͗ǂ��o���B

������߂čĊm�F�����̂͑f�U��̏d�v���B�^���Z���X�̗ǂ������͏�Q�łȂ��A�������f�U�������Αł����͊m���ɕς�B

�⏕����@2012/11/19

�ŐV�̃X�C���O���ł��邩�̂悤�Ȑ�`���ŃX�C���O�⏕�������Ă���B�d�����{�قǂ̃��P�b�g�Ƃ��_��ŏd���t������Z����t������E�E

������������������A�ł����Ƃ́A�̂��ǂ������������|�C���g�ŁA���P�b�g�Ƃ����̖��ł͂Ȃ��B������U�邱�ƂŐ������X�C���O���o�����邱�Ƃ�

�Ȃ��A�t�Ɋo����Ȃ�͂��B�{�[�����Ԃ����P�b�g�E�E�Ƃ����ł����̖��ł���A����͂����Ȃ��B

�������X�C���O�������邱�Ƃ��ł���R�[�`�ɋ����ׂ��B

�������t�@2012/09/14

�u�C���i�[�}�b�X���E�̊��v�̕������e�j�X�G�����ŕp�ɂɏ�����Ă��邪�A�قƂ�LjӖ��������B

�ǂ�ȃV���b�g�ł���܂��A�ł����E�̂̓����������o���邱�Ƃ��ŗD��ł��邱�Ƃ͓�����O�B�ł������o�����i�K�ŁA�K�v�Ǝv���Ȃ�b����Ηǂ��B

�������A�łĂȂ��l�E�����Ȃ��l��������b����ΑłĂ�E�悤�Ȍ����^����\���͖��f���̂��́B�����Ȃ��l�́A����b���Ă��łĂ悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�b����ΑłĂ�E�̍����Ȃǂ���͂����Ȃ��B

�̂�b���邱�Ƃ́A�l���ɂ����ĉ����̖��ɂ͗��Ǝv�����A�ؓ����̃v���I������ď������Ȃ�A���܂�ɂ��Z���I�B�b����q�}������Ȃ�A

�������ł����̑f�U�������ׂ��B

�V�X�g���[�N�̌o���i�W�N�ڂ�2�j�@2012/09/07

�f��X�g���[�N�̏K�������Ƃ������������B�t�H�A�̓t���b�g�n����X�s���n�̑ł��������\�ɂȂ�A�O���b�v�ƃX�C���O�O���̊W���C�}�C�`�����A

���ł̒����łȂ�Ƃ��I�����ł���B���q�������Ă��C���������Ȃ����B��������邱�Ƃŏ��100���őł��Ƃ͏o���Ȃ����A�C���I�ɂ�

���Ȃ藎���������B

�o�b�N�̓t���b�g�n����ŁA����̕ύX�͂܂�����B����������]�T���܂������Ђ�����ł̂݁B���܃X�s���n�Ƀg���C���Ă͂��邪�A

�̂����ƂƗ���̃o�����X�����ɓ���B�����ꂽ���肪�����B

�I�[�v���X�^���X�ő̂��ł����́A�ӊO�ɋْ��Ɏア�B�㔼�g�̒E�͂��K�{�̂悤�ŁA�ْ�����Ƃ��ꂪ�s������B���Ƀt�H�A�͉e����������

�o�Ղ��悤�Ȋ����B�o�b�N�͗���̂����������I�ɔP�銴���ł���قlje���͂Ȃ��悤�ȁB

�����̂őf�U����T���C���E�E�t�H�A�͂��̉e�������邩�ƁB

��t�s�r����̏��@2012/06/19

�r��������ɂX�����ځB���̓t�H�A�ƃo�b�N���قړ����i�s�̏ŁA�x���n�߂��o�b�N���t�H�A�̃��x���ɒǂ����Ă����B���炩�Ƀo�b�N�̏K���������B

��⑫���݂Ɣ������Ɏ��Ԃ��|���������t�H�A�A�o�b�N�X�g���[�N���^���A���őłĂĂ��邱�Ƃ́A��Ȃ�������E�E

�ŋ߁A���b�X�����ɉJ�������ׁA����Ȃ�E�E�ƃI�[�g�e�j�X���K�����{�B���k���ł�p�����邱�Ƃ͍��������Čo���������Ƃ��������A�����قǂ悭����B

���ɐV�N�I������Ŏw�����o����i���邳�������m��E�E�j�B�ł����̍ŏI�����ɂ͋ɂ߂ēK�������@�Ǝ��������B

�r����̃t�H�A�A�o�b�N�̍ŐV�X�g���[�N���o����i�K�͂قڏI���ŁA����̓����[�Ōo����ςނ��Ƃ��厖�ɂȂ邪�A���K�ʂ͂������葽���悤�ŁA

���������ƒǂ��z����邩���E�E�Ò��͍��Ŏ����T�N�|���������A�X�����Ő��k���قڏK���ł������Ƃ́A��肠�����͈���S�B���R�łȂ��������ǁE�E

�����Ɍ����Č�̓T�[�r�X�i1�����A2nd�j��������͐킦��B����̓T�[�r�X�ɍi�邱�Ƃ��\�̂��ߏK������������͂��B

�V�Q�n���h�o�b�N�̌o���i�W�N�ځj�@2012/05/15

�ŋ߂͋����Ă�������I�[�g�e�j�X�ɒʂ��A�Q�n���h�o�b�N�̗��K�̂ݎ��{�B�I�[�v���X�^���X�ɂ��啪����A�����[�ł��������オ���Ă����B

�œ_�͉ߋ��Ɍo���������Ƃ������قnj�B�ǂ��Ǝv���ĐU���Ă��N���X�Ɉ����|���邱�Ƃ������A���I�U��x��ɂ��Ȃ��ƃX�g���[�g�ɑłĂȂ��E�E

���̊��o�͒��X����߂Ȃ��B�t�H�A�ƃo�b�N�Ɏ����T�N�i���ׂW�N�j���|���������A���߂Ȃ��ŗǂ������B���v���ƍ����������ȁ`�ƁB

���߂āA�r�Q�{���Œ肵�ĉ��Ƃ����̂́A�{�\�ɔ�����悤�ȉ��Ƃ����ǂ������B�l�Ԃɂ͍���Ȃ��l�ȋC�����邪�A�r����͋C�ɂ����ł��Ă�E�E���A

�n�߂�����Ύ��R�Ȃ��ƂȂ̂����B

�]���̂P�n���h�������͂Q�n���h�o�b�N�Ɋ��ꂽ�l�ɂƂ��ẮA�M����V���b�g�ł��邱�Ƃ͖��炩�B�v���̗��ɂƂ��ẮA���ɗ��̂�����Ȃ��V���b�g��

���Ԃ��₷�q�}�͖����͂��ŁA���o���o���ȗ��R���[���B���͂�@���Ɋ���邩�������ŁA���ł������@�͖����B

���������ɂȂ�ƁA���ō��܂őłĂȂ������̂��낤�E�E�̎v���������B�����A�ǂ�����ł���肪����ƑłĂȂ��B�łĂ�Ƃ������Ƃ̓X�C���O�A����A

�^�C�~���O���̑S�Ă�����͈͂ɓZ�܂������ʂƊ�����B�o���邱�Ƃ�����ȑł����ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�������B

�����擾�̑����@2012/02/13

�}���c�[�}���ŋ����Ă����t�s�ݏZ�̂r����B�T1��Q���ԁB���݂܂Ŗ�T�����Ԃ�18��I���B�t�H�A�X�g���[�N�ƃT�[�r�X����n�߁A�ŋ߂͖{�l��

��]�Ńt�H�A�ƃo�b�N�̃X�g���[�N���K�������B

�v36���Ԃ��������Ȃ�Ɖ^���A���t�H�A�X�g���[�N�i�g�b�v�v���Ɠ����j�͂قڊ����B�ŋ����\���ɑ����B����ɂ͂����������Ԃ��K�v�����A�����[���K�𑝂�

�����I�ȏC���Ŗ��Ȃ��͂��B�o�b�N�X�g���[�N�������A���Ɛ���E�E�́A�����炪���R�Ƃ���قǂ̏K���̑����B

�Q�n���h�̃o�b�N�X�g���[�N�͓����A�]���̃X�N�G�A�őł��t�H�A�Ɠ����I�[�v���X�^���X�̉^���A���őł��{�l���Y���A�t�H�A�Ɠ������@��I���B

���K����̈�ۂł̓t�H�A�̎��������芴�͍����A���̂Ƃ���͗ǂ��I���Ɗ�����B

�j�����킸���{�l�ŁA�Q�n���h�o�b�N�ŃI�[�v���X�^���X�̃h���C�u���łĂ�̂͑����A�ޏ�����P���̂͂��B

���Ȃ݂ɉ��̂o�s�q�Ɍf�ڂ��ꂽ�����̃t�H�A�A�o�b�N�X�g���[�N�͕I���Ȃ���^�C�v�����A�ޏ��͋��ɐL���B���z�`�ɂ��߂��t�H�[���Ŋ����������B

�{�l�͉ߋ��Ƀ\�t�g�e�j�X�̌o��������A�d���̓X�N�[���łQ�����ԁB�X�N�[�����p�����Ȃ��瓖���̃��b�X�����T�����łقڔ����̏�Ԃ���n�߂���ہB

���C�͏\���őf�U������Ȃ���K���Ă���B�_���I�ŃR�[�`�̐����ɔ[���ł��Ȃ���ΐH��������V���O���X�w�������������B���Ȃ݂ɏo�g�͕������B

�T�[�r�X�͓��ʃv���l�[�V�����D�悾���A�̂����͓̂���ł������炭��b���K���K�v�B�{�l�̗���������X�g���[�N�̘A���ʐ^�f�ڂ��B

�V�X�g���[�N�̌o���i3�N�ځj�@2011/05/08

�t�H�A�͋��������Ȃ��Ȃ����B�o�b�N���ǂ������肪�����A�ł������͂ߋC�������啪�y�ɂȂ����B

�����͑����A���O�̑f�U����n�߂����ƁB�{�[����ł��O�ɁA�t�H�A�E�o�b�N�̒��ӓ_���`�F�b�N���Ȃ���f�U����T�`10�����x�B�ł��Ă̑傫�ȋ�����

�قƂ�ǖ����Ȃ����B

�o�b�N���f�U�肪���ʓI�����A�C�����镔�������������B���������������匳�́i���̏ꍇ�́j�E��B�Ў�o�b�N�����������N�Z���A�ʂ̌��������߂Ă���̂�

�E�肾�����B����͎x���邾���B

�e�C�N�o�b�N�̒i�K�ł͎x��Ȃ��Ǝv�������A�U��o���Ɠ����ɉE�肪�������Ă���E�E�n�߂�2005�N�����̓R���`�l���^���A���̓E�G�X�^���B

�łĂ�悤�ɂȂ������Ƃ͑����I�ȉ��P�̌��ʂƎv�����A������ۂ͍���E�ƌ����Ă��闧��Ƃ��ẮE�E�������ɁB

�V�X�g���[�N�̌o���i�Q�N�ځj�@2010/12/06

�t�H�A�͂���Ɨ�����������ہB�t�H�[���e���̗ǂ���Ԃ������ł���ƁA���q�������Ȃ��Ă��Z���Ԃɖ߂���B�i�ŋ߂̉摜�����J�\��j�V���v������

�����[���Ƃ������A��͂�ȒP�ł͂Ȃ��B

�Q�n���h�o�b�N�̓��������A���o�Ƃ��Ă���Ɨ������o���Ă����B�@�����[�ł͌��ɂ߂��C�}�C�`�����A�ǂ������肪���������Ƃ͊m���B�@

��{�I�ȓ���̓t�H�A�Ɠ����i���̏����摜�j�����A�Ȃ��������Ȃ��B���̑��̊��o�͏��̌��ŁA�t�H�A�Ȃ�s���R���������邱�Ƃ͖���������

�A�n�߂����͂ƂĂ��Ȃ���a��������B�f�U�肪�s�����Ă��邱�Ƃ��ԈႢ�Ȃ����A�ŋߊ������E�E

����ɂ��Ă������i�t�H�A�j�́A�ߋ��Ɍo���������Ƃ��Ȃ��قǑ����B���k�ɋ�����Ȃ炱�̃X�g���[�N�͕K�{�ň��|�I�ȃp���[����ɓ��邪���R�A

������R�[�`�{�l���������łĂ邱�Ƃ��O��B���t�݂̂ł͂�����������Ă��A���k�͗������ł��Ȃ��͂��B

���͂�����Ƒ��ς�炸�R�l�ł��i�v���l�[�V�����ł��j���������A�R�l����E�p�������������Ă���l���A�j�����킸�����Â����Ă��Ă���B

���͂ɗǂ����{��������R�l�ł����ԈႢ�ɋC�t���͂��ŁA����Ɋ��҂��邵���Ȃ��B

�V�o�b�N�X�g���[�N�K����x����5�@2010/09/19

���g�̂Q�n���h�o�b�N������ƈ���̕����B���l����ƁA�łĂȂ����������͈�ł͂Ȃ������B

1�A �ň��̊ԈႢ���X�^���X�@�r�f�I�B�e�Ŕ��������X�N�G�A�ɋ߂������B�f�U����Ǒł����I�[�v���������͂����A���ۂ̃����[�̑����Ƀo�^�o�^��

2�A �X�^���X�ɋC���g���]�T���Ȃ��ł��Ă����悤�B���R�A�X�^���X������Ă���Ή^���A���ł͑łĂȂ��B�łĂȂ�����r���g���B�ō����G���{�E�E�Ɨ����ɂ����B

3�A �^�C�~���O�@����̃f�����b�g�Ȃ̂��A��͂�r�Q�{���̋ؗ͂��ז����Ă���悤�B�r����s���Ղ��A�r�Ń��P�b�g��U��X��������B�����͑����A

4�A �����g����̎n���x��B���̂܂܂ł͐U��x���ׂɘr���o��B

5�A �O���b�v�@�E�肪���P�b�g�ʂ̌�����ς��Ă���悤�Ȉ�ۂ�����B�i�Ǒł��Ŕ����j����̎ז������Ȃ��E��̃O���b�v���l����K�v������B

6�A �g�������@�o�b�N�̃����[�S�Ă����̃X�g���[�N�őłĂ�Ȃ��A�]���̂P�n���h�X���C�X���g��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A���ۂ̃����[�ŁA

7�A �ǂ��Ő��������邩���܂�����Ȃ��B�ł������C�����������Ə��X�����ł��ł��Ă��܂��X��������A���ꂪ�t�ɑł��������킹�邱�ƂɂȂ��Ă���悤�Ȉ�ہB

�I�[�v���X�^���X�������ӎ������Ƃ���A���炩�ɑł��Ղ��B�������A�t�H�A�ɔ�ׂ�����͖��炩�ɕs���B�ׂ����_�������e�C�N�o�b�N�̑����A

�ʒu�A�^�C�~���O�A�͂̒��x���C�����ׂ��_�͂܂��܂������B�����ȕύX�ɂȂ�Ǝv�����A��ÂC�����Ă��������Ȃ��B

�V�o�b�N�X�g���[�N�Ə]����1�n���h�o�b�N2010/06/20

70�_���炢�̊����x���B����ł��C���ɂȂ�قǎ��Ԃ��|����܂����B�i�X�g���[�g�����[�j

�̂̓����������o�̓t�H�A�Ɠ����^���A���i�I�[�v���X�^���X�ʼn�]�j�ɂȂ�����ۂ͂���܂����A�܂��s���ꊴ�̕��������̂ł��炭�p�����܂��B

�����ȏ��A�t�H���[�h�X�C���O�Ɍq����̂̎n���������x���悤�ȋC�����܂����A�����̓e�C�N�o�b�N���Ƃ��v����̂ł����A�ǂ���ɂ��Ă���������

����Ȃ��ƂȂ�Ƃ������Ȃ����B

�����͒ʏ탉���[�ɂ͎x��Ȃ����x�ł����A�t�H�A�ɔ�ׂ�قlj����B�����A�����Ώオ��Ǝv���܂����A�t�H�A�Ɠ������x���܂łɂȂ邩�E��

����̃e�[�}�Ɗ����܂��B

���Ȃ݂ɉ��͂P�n���h�o�b�N�X�g���[�N�B���N�Ȃ��ł����ł��̂Œ��x�͗ǂ��E�ł��A�����ɕρB

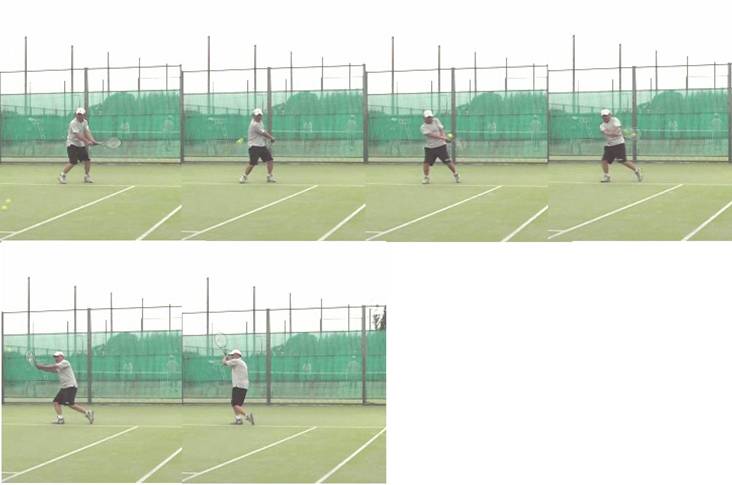

�t�H�A�X�g���[�N�̘A���ʐ^�i�{�l�j�@2010/05/24

�i�]���̃X�N�G�A�X�^���X�̃h���C�u�A�I�[�v���X�^���X�̃X�s���Ƃ͈قȂ�ł����ł��̂ŁA�������Ȃ��悤�Ɂj

�ʐ^1�@�|�[��������B�e�B�ȉ��S�ăX�g���[�g�����[�B

�ʐ^�Q�@���T�ɏ�Ƃ͔��Α��̃|�[��������B�e�B

�̂̓��������́A�v�����ɗ͒����ɐ^��������B���ʂƂ��ď\���ɖ����ł���ŋ��ɂȂ����Ɗ����Ă���B���A����̉摜�ɂ͔[���ł��Ȃ�������

���艼�f�ڂƁB

�S�ăI�[�v���X�^���X�ő̂���]�B����̓t���b�g�h���C�u�B�n�߂������A�I�͋Ȃ��Ă������A�t�F�f���[�E�i�_�����I���^���ĐL���悤�ɂ�����Ȃ�Ƃ��E�E�B

�v���l�[�V�����i����j�A�p�[���A�E�g���͈�؍s���Ă��Ȃ��B�]���̃X�N�G�A�X�^���X�i�O�ړ��j�̑ł����Ƃ͂܂������ʕ��ɂȂ�B

�Q�n���h�o�b�N�X�g���[�N�Ɋւ��ẮA�B�e�����Ƃ���łĂȂ����������m�ƂȂ�A�ł������C�����Ă���f�ڂ���\��B�i�B�e���ėǂ������O�O�G�j

�V�t�H�A�X�g���[�N�@���̂Q�@2010/02/24

�i�_���I��ɑ�\�����G�b�O�{�[���Ƃ����X�s���n�̋��킪���邪�A��R����X�g���[�N���o����ׂɃG�b�O�{�[����łƂ��Ƃ���ƁA

�K�������r���[�ɏI���댯���������B��]���|���悤�Ƃ���C�����ƃp�[���A�E�g���̒m�������̂���ƁA����ʕ����i�v���ɂ����Ȃ��j�Ɍ������B

���ɕs����Ȃ͂������A�K���ɖ����̖{�l�ɂ͋C�t����B

��R����X�g���[�N�̍ő�̖��͂̓X�s�[�h�i�t���b�g�n�j�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�Ƃɂ������������S���đłĂ邱�Ƃ������Ŏg���闝�R�B

���A�v���̒��ɂ��G�b�O�{�[���n����ɐ키�I��������B�ѐD�I����ǂ��炩�ƌ������̌n�������A�A�}�`���A�����̃X�g���[�N���o����ׂ�

���{�Ƃ��Ă͊댯�ȕ��ށB

��R����X�g���[�N�̓����̓t���b�g�n������邱�Ƃ��]�܂����A���ꂪ��b���ŒZ�ŏK�����铹�B�l�b�g�A�A�E�g���C�ɂ��Ă�����A�m���ɒx���Ȃ�B

�t���b�g�n���łĂ��Ȃ�A�G�b�O�{�[�����قړ����ɑłĂ�l�ɂȂ邪�A�t�͗L�蓾�Ȃ��B

�V�t�H�A�X�g���[�N�@2010/02/24

�����T�[�N���̒j���̃t�H�A�X�g���[�N���قڊ��������B���K�̍��ԂɈꌾ�`�������������A��P�N�őłĂ�l�ɂȂ����B

���炩�Ƀt���b�g�h���C�u�I�ŋ������オ��A���芴������A�����ڂ��E�E�^���A���͖��Ȃ��̂ŋy��_�B���̒j���͈ȑO����V�����ł�����

���s���낵�Ă���A���ׂ̈ɏK�������������ƁB

�����ł����̒��Ԃ�������͎̂��Ɋ������B���_���������Ƃ����ؖ��ɂ��Ȃ�B���Ȃ݂ɑf�U��͕K�v�Ɠ`�������A�p�[���A�E�g�A

�v���l�[�V�������͓��R�A���������Ƃ������B�ׂ̃R�[�g�ł��ω��̒���������A������R�l�ł��ɑ����čL�܂�A��J���Ċo�����b�オ����Ƃ������́B

�V�o�b�N�X�g���[�N�K����x����4�@2010/02/23

�o�b�N���������オ���Ă����B�����[�͕s���������Ȃ��Ȃ�A�E�͂��ł����I�̒ɂ݂����������B�������܂��X�b�L�����Ȃ��B

�����ł���I�[�v���X�^���X�͋^���]�n�͂Ȃ����A�t�H�A�Ɣ�ׂĎ��ɋ����ȓ_���A���������Ƃ��Ă��t�H�A�Ƃ܂����������ɂ͂Ȃ�Ȃ��C�����邵�A

�܂��������ׂ������������l�ȋC�����邵�A����Ȃ��������L�肻�������A�V��������������B

�����ɂȂ�����t�H�A�̂悤�ɑłĂ�̂��E�E�����A�f�U�肪����Ȃ����E�E

�V�X�g���[�N�ƃ~�j�X�g���[�N�@2010/01/05

��L�͎��ɑ����������B�ȑO���甖�X�����Ă͂���������A�����̐l�̗��K�ɂ��t���������v�X�Ƀ~�j�X�g���[�N��15�����x�s�������A

���̌�̃x�[�X���C���̃����[����s���B�̂����^�C�~���O�����ꂽ��ہB����f�U�������ƁA��͂葼�ɂ��ς�������������悤�B

��R����X�g���[�N�̖{���́A�X�g���[�N��ōő��̑ŋ���ł��������ƁB����́A�~�j�X�g���[�N�̒Z���ア�ɂ͖��炩�ɕs�����B

�~�j�X�g���[�N�͑�P�A��Q����ōs�����Ƃ͗ǂ����A��R����ɂ͏�B�̏�Q�ɂȂ�Ɗ�����B

�ƌ����Ă��A�b�v�͓��R�K�v�ŁA���̕��@���l���Ȃ��Ă͉���A�̏�̌����ɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��B�x�[�X���C����50���őłĂ邩�������K�v�B

�V�o�b�N�X�g���[�N�K����x����3�@2009/12/20

�t�H�A�́A�s����̓������邪�C���������Ȃ��Ă����B���ł����M���ׂ��͂��̋����ŁA�̂��[���ɒg�܂�Ǝ����ł����R�Ƃ���X�s�[�h���o��B

���ɍU���͂̍����ł����ł��邱�Ƃ̓v�������Ă������B�T�[�N�����̒���҂����������炩�ɑ����Ă����B

�o�b�N�i�Q�n���h�j�́A����̗��K�ł���ƈ��肵���E�E�Ɗ������B���r���y�ŕ��S�����Ȃ���ہB���G�Ƃ��ẮA��͂�t�H�A�Ɠ����I�[�v���X�^���X�ʼn��E�����B

���ꂾ���Ȃ̂Ƀo�b�N�ɒ��͂��Ă���ۂQ�N�E�E���̂���ȂɎ��Ԃ��|�������̂��H�H�悭�������B�E��̃O���b�v�������ς������A�ߋ��ɂ�������

�������e�̂͂��Ȃ̂ɁA�ȑO�͑łĂ��ɉ��̍��łĂ�̂��͕s���B

���̂܂܈��肷��ۏ���������A�ꉞ�t�H�A�ƃo�b�N�����������őłĂ�l�ɂȂ������Ƃ͏������S�B�o�b�N�̏K�n�ɍX�ɔ��N�A�P�N�͊|����Ǝv�����A

�C���I�ɂ͖��邢�B

�V�o�b�N�X�g���[�N�̏K����x���̂Q�@2009/09/22

�܂��ł����Ȃ������邪�m�����啪�オ���Ă����B��͂�I�[�v���X�^���X�ʼn\�ł���A����Ńt�H�A�Ɠ������_�ɂȂ����Ɗm�M�B�t�H�A�͑啪���������A

���q�̗ǂ����������Ȃ��Ȃ����B

���߂ăv���̂Q�n���h�o�b�N�̑ł������o���o���ȗ��R���������C������B�ꌾ�Ō����Ǝ��ɓ���B�t�H�A�͑����̃v�����I�[�v���X�^���X�Ȃ̂ɑ��A

�o�b�N�̓X�N�G�A�X�^���X�������ŃI�[�v���X�^���X�͏����h�B�{�����������_���o���Ղ��Ȃ�K���I�[�v���X�^���X�̂͂������A

���ۂɒ��킵�Ă݂�Ǝ��ɂ�������B�����炭�r�Q�{�̋ؗ͂ŕ���Ă��邩��X�N�G�A�X�^���X�Ő������Ă���ł����̂悤�ɂ��v����B����ȑł����́A

�ꍏ�������܋����҂������v���ɂƂ��Ă͕s���ŗ��K�ɂȂ�Ȃ������Ƃ��B

���̃o�b�N�X�g���[�N���I�[�v���X�^���X�ɍS��̂��ƌ����ƁA���̓t�H�A�Ɠ��������Ńo�b�N���łׂ��ŁA���ɃX�N�G�A�X�^���X�ŏ�̂���

���A�G��ɂ߂�\���������悤�ɂ��v���邵�A�^���A���Ƃ͌����Ȃ��Ȃ�͂��ƁB

�܂��Q�n���h�o�b�N�����������k�͂��Ȃ����A���ꂩ��̎����l����ƔY�܂����B

�V�o�b�N�X�g���[�N�̏K����x2009/07/21

�o�����ň��|�I�ɂQ�n���h�o�b�N�̏K���Ɏ��Ԃ��|����B�t�H�A�͔�r�I�����i�������Ƃ͎v�����j�łĂ��C�ɂȂ邵�A���k���t�H�A�͑����o����l�������B

�n�߂̓t���b�g�n�t�F�f���[�^���ǂ��A�i�_�������ӊO�ɊȒP�B�����o�b�N�͎��ɓ���ŁA�t�H�A�̊��G���o�b�N�ɉ��p����E�E�ƁA�����[���Ȃ���

�o���悤�Ǝv���Ă��قƂ�Ǖs�\�̋C���B

�o�b�N�̗��K���J�n���Ă�������Q�N�E�E�T�P���x�̃����[���K�݂̂ł͂܂������i�W���Ȃ��B�Y���ɋv�X�ɕǑł�������ƃr�b�N������قǗǂ����G�B

��͂����Y��Ȃ����ɂЂ�����f�U��B�l����̗��K�ł͕K���~�j�X�g�������A���G�𑁂��v���o���悤�ɂ��Ă���B�~�j�X�g�̍ő�̗��_�͒E�͏o���邱�ƁB

������ł͂Ȃ������f�B�b�N���ɂȂ����悤�ȋC���E�E�@���v���Ǝn�߂����͂�͂�̂̓����������قȂ��Ă����B�����Ǒł������Ă���E�E��������̂܂�B

090910�@�ŋߍ��I���ɂ��E�E���܂Ŏg���Ă��Ȃ�������ŁA�X�ɕs����ȕ��@�Ń��P�b�g��U�낤�Ƃ���Γ��R���B�f�U��̒i�K�ł܂����ʂȗ͂�

�����Ă���悤�ȋC�����邵���R�ɓ����悤�ȏł��Ȃ����A�S�[���͋߂��ƁB