�ŐV�̋L��

�v���l�[�V�����̃����b�g�@2023/03/20

���̑̌��k�ł����A�����b�g�͎R�قǂ���܂��B�@�@�ߋ��̋L���ɉ��x�������Ă��܂��������@�m�����オ��i�t�H���g������j�E���ő�̃����b�g�B�@�@�X�ɁA

���̑��̃����b�g�����s���ł��Љ�B�@�@��l�̒m�b���R����ł��B

�P�A����ɂ߂邱�Ƃ��Ȃ��@�@�@�C���p�N�g�͑O�r�̉��������Ȃ̂ŁA���ؓ��͂قڎg��Ȃ��B�@�i�̂ɋL�q�����X�C���O�O���@�傫���~�A�������~�ŐU���ƍX�ɗǂ��j

�Q�A����ɂ߂邱�Ƃ��Ȃ��@�@�@�v���l�[�V�����Ń��X�g�͎g��Ȃ��̂ŁA�ɂ߂邱�Ƃ��Ȃ��B�@�@�@

�R�A�œ_�ŃR�[�X���ς��̂ŁA����ɃR�[�X��ǂ܂��B�@�@���������B

�S�A�L�b�N�Ƃ��c�C�X�g�@�@�X�s���T�[�u���L�b�N���邱�Ƃ͗ǂ��m���Ă��܂����A�t���b�g�̃o�E���h�������X��������B�@�@��������������B

�T�A���P�b�g���G�A�X�l�ɓ����邱�Ƃ��Ȃ��@�@�@�@�X�C���O�O�����̂��̂��A�O���Ɍ����������ł͂Ȃ��̂œ�����Ȃ��B

�U�A���P�b�g�𗎂Ƃ����Ƃ��Ȃ��A�O���b�v���Y���Ȃ��B�@�@�@�@����͗��R������Ȃ����ǂ��̌�A�Ǐ�͊F���Ȃ̂ŁA���ʂ��������Ɗ����Ă���B

�V�A�t���b�g�ƃX�s���̑������ǂ��@�@�t���b�g���łĂ�ƁA���̉��p�ŃX�s������r�I�ȒP�ɏK���B�@�@�@1������2nd�������ł���B�@�@�@�����ڂ��������ƁA���@�𗝉�����ƁA

�ǃt���b�g�`�O���O���X�s���Ԃ̋����Ɖ�]�̔䗦���A���i�K�ɑI�����邱�Ƃ��ł���E�̈Ӗ��ł��B�@

�W�A�X�g���[�N�Ƃ̑������ǂ��@�@�@�@�v���l�[�V�����̋O���́A�X�g���[�N�̋O���Ɠ�����������{�Ȃ̂ŁA���̒����X�b�L���B�@

�f�����b�g

�P�A�K���Ɏ��Ԃ��|����X���@�@�@�@�������́A�ŏ��̃��b�X���Ŋ��o��͂ޕ��������܂����A���ϓI�ɂ͔��N�`�P�N�B�@�@��Ԓ����������k����łQ�N�ł��B

�Q�A�X���C�X�T�[�u�@�@�@�L���̗ǂ��X���C�X���łĂ�̂ł����A���o�I�ɂ̓t���b�g�Ƃ͂��Ȃ�قȂ��ہB�@�@���R�̉�]�����X�|���炸�A���Ȃ�Y�L�����B

���̃��W���[����́A�{�[�������T�[�r�X�ł��B�@�@���˂ɂԂ�����A���P�b�g���Ƃ��Ċ�������ƎU�X�ł����B�@�@

�v���l�[�V�������ǂ��̃q���g�����o�����̂́A�X�N�[��������i40�N�ʑO�j�̃I�[�g�e�j�X�ŃT�[�r�X��������B�@�@�ǂ��̂����Ă����̂��͂܂������L���ɂȂ��̂ł����A

�r�������̂��E�E�����͗����B�@�@����ƁA�ł��I��肪�O���v���摜�Ɠ����`�ɂȂ�̂ő����A�ԈႢ�Ȃ����낤�E�E�@�@���̌�A��̂̌����Ƃ��g�X�̈ʒu�Ƃ��̑S�̂�

�Z�܂�܂łɁA�₽�玞�Ԃ��|�����Ă��܂��܂����B

���̊ԁA���̃{�[�������T�[�r�X�ɖ߂����Ǝv�������Ƃ͈�x������܂���B�@�@�m�����オ�邱�Ƃ����͑̌����Ă����̂ŁA��������Ȃ��̂������X�Ɩ͍����Ă��������B

�T�[�r�X�̗��z�`�́A�v���l�[�V�����ȊO�ɂ͖����ƒf�����܂��B�@�@�@�@���̒m�b�ł�����v�������Ƃ͂قږ����ł��ˁB�@��́A�N���l���o�����̂��E�E�@�����

���p���Ȃ���͂Ȃ��ł��B

�v���l�[�V�����̗����@2022/12/30

�{���A�e�j�X�̃T�[�r�X�ɂ͕s���ȓ��e�Ȃ̂ŁA�ߋ��i�����Ɛ́j�Ƀe�j�X�G�����ł��p�ɂɉ������Ă������e�̂͂��B�@�@���͔����E�E�E

�|�C���g�Ƃ��ẮA�����ŏグ��g�X�Ƃ����Ă��œ_�͔����ɃY���܂��ˁB�@�@�@���̉e���Ƃ��A�����^���̕ω��Ƃ��A���Ƃ��E�E�@�@�X�C���O����ɓ����ɂ͂Ȃ�Ȃ����B

�œ_�̃Y���͂��̂܂ܑŋ������̃Y���ƂȂ�܂������̎��A�v���l�[�V�����Ɣ�v���l�[�V�������r����ƁA�ǂ��炪�L���H�i����m���������j���Ƃ������b�ł��B�@

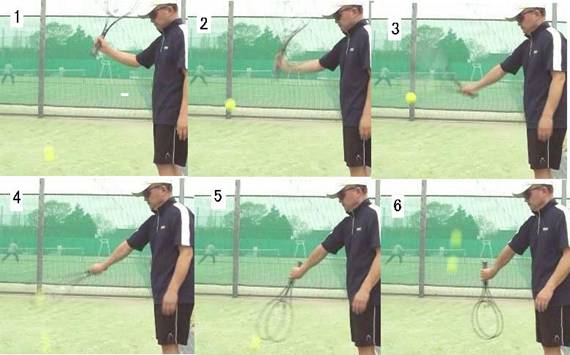

����̓t���b�g�T�[�u�O��ł̓��e�ł��B�@�@�v���l�[�V�����ŃX�s�����X���C�X���łĂ܂����A���킪�ς��Ǝ��i�O�r�j�̌������ς��̂ŁA�ЂƂ̊G�ł͐���������B

�v���l�[�V�����̓t���b�g�T�[�r�X����Ԑ������Ղ��̂ŁA���������������B

�܂�⓵�@�R�[�g�̏�

�T�[�r�X�R�[�g�̉����͖�4���ł��B�@�@��4���͈̔͂ɓ���t�H���g�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�@�@�L���ł��ˁB�@�@�@�A�h�R�[�g�̉摜�ł����A�f���[�X�R�[�g�������B�@�@�Z���^�[��_���āA

4���Y���ă��C�h�ɂ������Ƃ��Ă����v�B�@�@�@�@���̋��e�͔��[�Ȃ��L���B�@�@���̑���A�c�̋��e�͒������@�Ƃ������ł��B

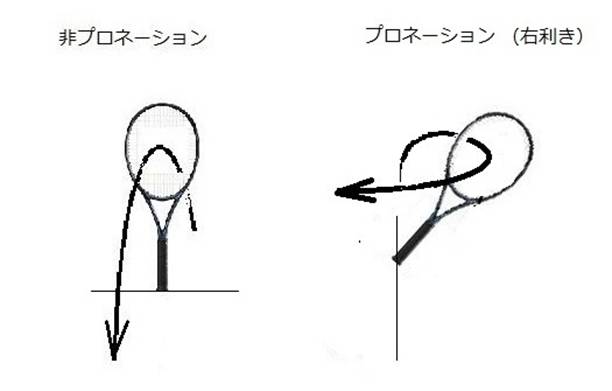

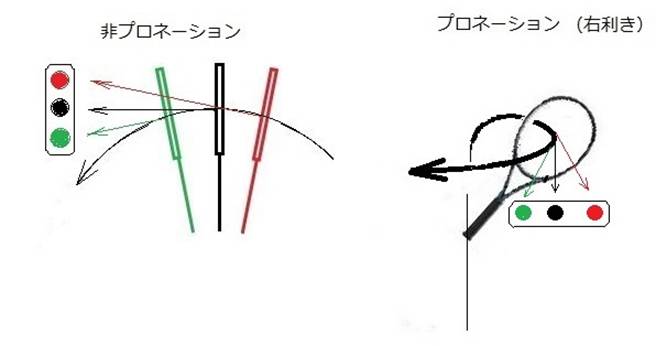

�A�@���ɁA�X�C���O�̈Ⴂ�@�i���ʂ��猩�āj

�@�@�^�e�̃X�C���O���A���R�̃X�C���O���B�@�@�@�O���̈Ⴂ�ɒ��ڂ��Ă��������B�@�@�@�i���j�^�e�̃X�C���O�Ƃ́A������{�[�������B�@�@�@���āA�v���l�[�V�����̃X�C���O��

�����i�����j���X�O�x�ς��܂��B�@�@�@���ꂪ�|�C���g

�B�@�œ_�̃Y�����琶����R�[�X�̃Y���@�@�@

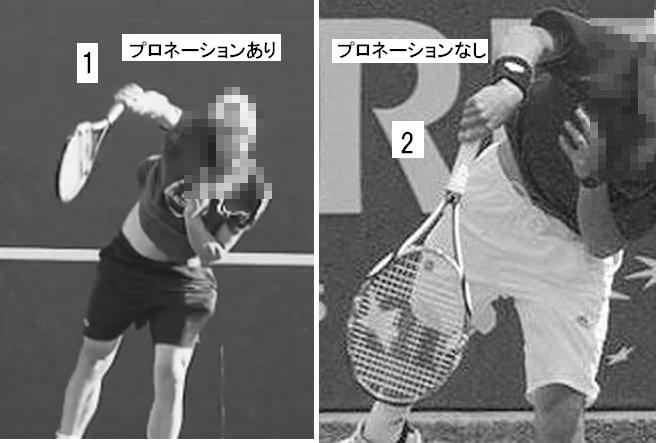

�œ_�̗v�f�͍���A���E�A�O��̂R����܂����A�O��̃Y���ɍi��Ɣ�v���l�[�V�����̏ꍇ�i���摜�j���𒆐S�ɁA�g�X�����ɏオ��ƃT�[�u�͏���ɔ�сi�ԁj�A

�g�X���O�ɃY����ƃT�[�u�͉����ɔ�ԁi�j�B�@�@�@�@�O�����猩��Ǝl�p�ň͂悤�Ƀ^�e���̃Y���ɂȂ�܂��B�@�@�@�v���l�[�V�����̏ꍇ�i�E�̐}�j�́A��v���l�[�V�����Ƃ�

�������X�O�x�ς��܂��̂ŁA���R���̃Y���B�@�@�@����ȕ����ł��B

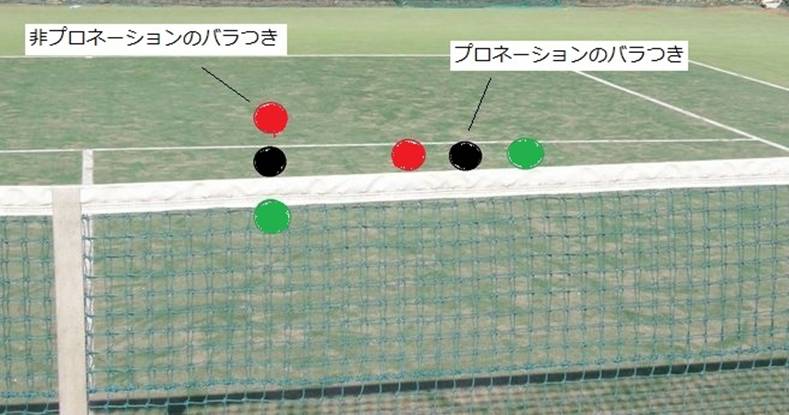

�C�@������R�[�g�ɓ��Ă͂߂�Ɓ@

�ȉ��̗l�ɂȂ�A���ꂪ�v���l�[�V������E�߂�ł��傫�ȗ��R�B�@�@�@�@�Ԃ͑œ_����둤�ɃY�����ꍇ�ŁA���O���ɃY�����ꍇ�B�@�@�v���l�[�V�����ł͑œ_���O���

�Y���Ă��R�[�X���ς�邾���ŁA�㉺�����̃o�����͏��Ȃ��B�@�@�@�ǂ��炪�L�����͒����ɔ���܂��ˁB�@�@�������Ԃ�ʂ��ׂ̐�l�̒m�b�B�@�@�������܂����I�ł��B

���R�ł����A�X�}�b�V�����O�����h�X�}�b�V���������ł���B

�v���l�[�V�����������a���������͒m��܂��A�T�[�r�X�L�[�v�ɂ͕K�{�ł��̂ł����炭�A���O����100�N�ȏ�͊�{���̊�{�Ƃ��Ēm��ꂽ�Z�\�̂͂��B�@

�łĂ�悤�ɂȂ�ƁA���̌��ʂ͒����Ɏ����ł��܂��B�@�@�����A�K���ɂ͎��Ԃ��|����܂��̂ŁA���̋C������Ȃ瑁���n�߂ĉ������B�@�@���P�b�g����͂��Ȃ����Ȃ̂ŁA

���͂ɐ������v���l�[�V�����������Ă����l�ނ�����Ȃ�A������������m���ɑ����B�@�@�@�@�Ɗw�Ŋo���悤�Ƃ���ƁA���̗l�ɉ��\�N���|�����Ă܂��������B�@�@�X�C���O�S�̂�

�Z�܂�Ɏ��Ԃ��|����B�@�@�@���ɖ������Ƃ������̂ŁA�����ׂ��ł��B�@�@

���܂ł̔�v���l�[�V�����̃T�[�r�X�̒��g�́A������ɗ����܂���A�ז��ɂȂ邾���B�@�@�S���ς��̂ŁA�[������̃X�^�[�g�Ǝv���āB�@�@�g�X�̈ʒu���A��̂̌������ς��܂��B

�Ȃ̂ŁA���S�҂�����K���������ǂ��B�@�@���w���w�N�ʂȂ���Ȃ��łĂ�悤�ɂȂ�܂��B�@�@�@

�{�[�������͔�v���l�[�V�������̂��̂Ȃ̂ŁA�o�b�g�ƃO���[�u�Ɏ����ւ��Ė싅�ɓ]�����������ǂ����ƁB�@�@�@�������v���l�[�V�������o����1�����̓t���b�g�T�[�u��ł��܂��傤�B

���ꂪ�e�j�X�{���̐킢���ł��B

�NjL

�v���l�[�V�����͉��Ɉ����@���悤�ȃX�C���O�ɂȂ�A�悹�ĉ����o�������ł͂���܂���B�@�@�@�Ȃ̂ŁA�ɂ��������͏_�炩���X�g�����O�ł͏K������悤�ȋC�����܂��B

�_�炩�X���̕��́A�p��̌��������܂߂Č������������ǂ������B�@

�t���b�g�T�[�r�X�̉����g�@2021/09/18�@�@�i�v���l�[�V�������O��j

���x�������Ă��܂����A�Ƃɂ����v���l�[�V�����őł��Ȃ����Ƃɂ́A�t���b�g�T�[�u�̊m���͏オ��܂���B�@����͂ЂƂ܂����ɒu���܂����E�E

�t�H�[���Ƃ���1�����ł�2nd�ł��A���܂����悤�ɕG�̋Ȃ��L�������Ă�����B�@�����A�v���̐^���Ŋ��ɃN�Z���Ǝv���܂����A�G�̋Ȃ��L���̓t���b�g�T�[�u�ɂ͌����܂���B�@

�g�X�Ɠ����ɕG���Ȃ��A�C���p�N�g�Ɍ����ĐL���E�́A�������ւ̓����Ȃ̂œ��R�A���P�b�g�ɂ��������̓����������B�@�@����ƕK������]�i�X�s���j���|����B

�X�ɁA�g�X�Ɠ����ɕG���Ȃ���@�i��͉̂�����j�ƁA�S�������P�b�g����艺����Ղ��Ȃ�A������ƐU��グ��̂ŁA������X�s���T�[�u�̕����B�@�@�t���b�g�T�[�u�͖����B�@

�v�����G�̋Ȃ��L���Ńt���b�g��ł��Ă���I�������悤�ł����A������ʂ��Γ����Ђ����ޓI�ŁA�I��{�l�̍H�v�Ńt���b�g�ɂ��Ă���ƍl���������ǂ��ł��B�@�����ɂ͍���Ȃ��B

����������ƁA��������]���|�������ׂɕG�����Ă���̂����m��Ȃ����A�^���͖{�l�ɕ����Ă݂Ȃ���Δ���Ȃ��B�@

�w�Z�ŏK�����Ǝv���܂����A���Z�����@�͂̍����@�i�x�N�g���j�@���������ł��ˁB

���Ǝ�̓t���b�g�i�����j�őł��������A���͉������֓������ƁA���ʂƂ��ẴX�C���O�͎ߏ���ւ̃X�C���O�ɂȂ�B�@�����ł��B�@�@���P�b�g��O�����ɐU�肽���̂Ȃ�A����

���������i�����j�ɓ��������Ƃʼn����g�ƃ��P�b�g����������B�@�܂�t���b�g�Ȃ�A�G�͎g�킸�O�ړ����]�܂����B�@

YouTube�����Ă��A�t���b�g�̌��{�̂͂������͏㉺�H�̗����ɍ���Ȃ����{�������B�@�@�t���b�g��ł������Ȃ�A�̂̏㉺���͎ז��B�@�@�J�b�R�ǂ��̒Nj��͌�ɂ���

����]�̊|����Ȃ��������͏��Ȃ��T�[�u���łĂ邱�Ƃ��ŗD��ɗ��K���ĉ������B�@�@�g�X�グ��ƕG���Ȃ���N�Z�E��������́A�f�U��Œ�����������܂���B

�t���b�g�́A�G���Ȃ����ɑO�ړ��B�i�O�ɃW�����v�Ƃ����������ł��ǂ����Ɓj�@�@�X�s���͕G���Ȃ��L���ŏ�ɐL�яオ��B

�t�H�[���ς����狅��o���邶���E�ƕ������Ă������ł����Ⴆ�A�t�F�f���[�I���1�����A�i�_���I���1�����̋���́A�A�}�`���A�̊F����ł��m���Ă܂��ˁB�@����̓o���Ă�B

�g�b�v�v���ق�1�����̓t���b�g�A2�����̓X�s���Ƃقڌ��܂��Ă���B�@�I��ɂ��1�������X�s���n�̑I������邪�A����͑I��Ō��܂�Ƃ�������B�@�@�Ȃ̂ŁA����͉B���Ӗ����Ȃ��B

�厖�Ȃ��Ƃ́A�łR�[�X���o���Ȃ����Ƃł��B�@

���{�l�͐g�����Ⴂ�̂Ńt���b�g�͓���Ȃ��E�E�Ƃ̈ӌ�������悤�ł����A�t���b�g�̊m���́i�v���l�[�V�������d�v�ł����j�A�����ł��ς��B�@200����������ڎw����ł͂Ȃ��̂�

�����𗎂Ƃ��Ίm���͏オ��B�@�X�s����葬���T�[�u�Ńo�E���h���Ⴂ�B�@���ł����T�[�r�X�������Ƃ��厖�ł͂Ȃ����ƁB�@�@�G�[�X�ɂ��Ȃ邩���B

�Ȃ̂ŁA�܂��t���b�g�̑ł������o���邱�Ƃ��D��B�@�@���邩����Ȃ����́A�t���b�g��łĂȂ��Ă͊m���߂悤���Ȃ��B�@�m����50���ŏ\���B�@1�����̓t���b�g�A���X�X���C�X�B�@2�����̓X�s���B�@

�N�����������m��Ȃ����A���{�̃e�j�X�E�̓f�}�����߂���B�@�@�e�j�X�̉Ԃ́A1�����̃t���b�g�T�[�u�ŃG�[�X����邱�ƁB�@�@�X�s���ŃG�[�X�����̂͑�ρB�@���ĂȂ��ł���B

�����[��1�|�C���g���̂͑�ςł����A�T�[�r�X�G�[�X�Ȃ�ȒP�B�@���ꂪ�e�j�X�{���̐킢���ł��B�@

�v���̐^��������Ȃ�A���̓���̗��R�𗝉����Ă���n�߂������ǂ��ł��B�@�@�@�Ӗ����������������̃N�Z�ɂ��Ă��܂��ƁA���Ԃ������Ȃ��Ȃ�܂��B

�T�[�r�X�̃O���b�v�@2021/04/29

�T�[�r�X�̃R���`�l���^���O���b�v�́A�v���l�[�V�����Ńt���b�g�T�[�u��ł��߂ɕK�v�ȃO���b�v�ł��B�@�@�ɂ��ւ�炸�A�R���`�l���^���Ɠ�����l�͑������A

�v���l�[�V�����őł��Ă���l�͂قƂ�nj������Ƃ��Ȃ��E�E�E�̕s�v�c�B

�v���l�[�V�����őł��Ȃ��Ȃ�A�R���`�l���^���ň���K�v�͂Ȃ��A�t�ɑł���͂��B�@�@�@�@������������������������͌����Ȃ�A�m���͕ʂɂ��ċ������オ��B�@�@

�g�T�[�r�X�̓R���`�h�@�Ƃ������t�������Ƃ�������Ă���A�N������ȒZ���������t���g�U�����̂��m��Ȃ����A�Y�ރA�}�`���A�𑝂₵�Ă��邾���B

�R���`�ň����Ă͂��邪�A�X�C���O�͓Ǝ��̍H�v�����đł��Ă�������悭��������B�@�@�������Ȃ�O�A����n��̏��q�V���O���X�̗D���ҁ@�@�������̃T�[�r�X��

�q������ƁA�r���v���l�[�V�����炵������E�E�Ȃ�قǁI�����������߂����邩�E�E�Ƃт�����B�@�@�@�@���{�l�͑�ςȋ�J�Ɠw�͂ʼn�����Ǝv���̂ł����A�Ӗ���

���������ɗ��K�������߂ɁA���ʂƂ��ĊԈ��������ɂȂ��Ă��܂��Ă���B�@�@Youtube�ɂ����Ⴂ�̓��悪���Ȃ葽���E�E�ł��B

�O���b�v�͐������T�[�r�X�̓�����ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A�ړI�Ɠ�����܂߂Ēm�炵�߂�ׂ��B�@�@�R���`�l���^���́A�v���l�[�V�����ƃZ�b�g�Ƃ������Ƃ�

�o���ė~�����B�@�@�O���b�v�����łȂ��R�b�N���K�{�ł���A�v���l�[�V�����̕��G�ȓ�����Ƃ����t�ł̉���͂قږ����B�@�@

�O���b�v��������������͎̂~�߂Ē��������B

�{���@�T�[�r�X�@service

���{�̏펯�@2011/12/19

���{�̃A�}�`���A�ɂ̓v���l�[�V�����Ƃ������̂���m��Ȃ��l�������B�@�@�T�[�r�X�̓{�[�������Ɠ����E���펯�̂悤�ŁA���ۂɃ{�[���𓊂�������

�R�[�`���������A�v���l�[�V�����Ƃ͕ʃ��m�ł���ԈႢ�B

�����g�͎Ⴂ���Ƀ{�[������������v���l�[�V�����ɕύX�������A���̌�{�[���������ɖ߂낤�ȂǂƂ͍l�������Ƃ��Ȃ��B�@�@��ԋ��������Ƃ́A

�������������Ɋm�����オ��B�@�łĂ�悤�ɂȂ������k�́A�m���̍����Ɍςɂ܂܂ꂽ�\�������B

�v���l�[�V�����̐����́A�{�[�������ŏ�B����߂��l�������������邱�Ƃ��ł���B�@�@�@���܂ł̖�肪�S�ĉ�������̂����瓖�R�B�@�@���Ԃ͊|���邪�A

���K�����b�オ���邱�Ƃ͊m���B

�T�[�o�[�L���̃e�j�X�ŁA�T�[�r�X�̕��@������Ă����Ȃ珟�Ă�\���͒Ⴍ�Ȃ�B�@�@�@�O���v���ł���ɊԈ�����T�[�r�X���������邪�A���{�ł�

��ɐ������I�肪���݂�����x�B�@�@�@���̍��͒v���I�B

����̑I�����@2012/09/08

�v���l�[�V�������ł���悤�ɂȂ�ƁA������I�����������B�@�@�@���R�A��x�ɑS�Ă��o���邱�Ƃ͏o���Ȃ����t���b�g�A�X�s���A�X���C�X�����K�ɂ��K���ł���B

�n�߂̓t���b�g���v���l�[�V�������K������ɂ͌����B�@�@���ɃX�s���B�@�@�@�X���C�X�͍Ōオ�ǂ��悤�ȁB

�X�s���̓t���b�g�ƌq���肪�ǂ��B�@�@�@�t���b�g�ɏ�������]���|���A��]�ʂ𑝂��ƃX�s���ɂȂ�B�t�ɃX�s���̉�]�ʂ����炵�Ă����ƃt���b�g�ɁB

�����Ɖ�]�ʂ̃o�����X�̖��ƂȂ�A�������������Ƃ���]�����������E�E���\�ŁA�h���C�u�I�ȃT�[�r�X���łĂ�B�@�@�@�@�A���A�ł����͓��R�قȂ�̂ŁA

���ꂼ�����K���Ăق����B

�X���C�X�́A���o�Ƃ��Ă̓t���b�g�A�X�s���Ƃ͂��Ȃ�̈Ⴄ�ȁ`�̊��o������B�@�@�@�@�v���͋߂��œ_�ł��ꂼ���ł������Ă���悤�����A�A�}�`���A��

�����^����ƁA����̑ł������͂قƂ�Ǖs�\�B�@�@�@�œ_���ς��i�g�X�̈ʒu���ς��j���Ƃ������ł�������|�C���g�B

����ɔ����E�E���l����̂́A���ꂼ����K�������オ�ǂ��B

�g���t�B�[�|�[�Y�E�^���E�J�x�@2011/07/05

�T�[�r�X�̃|�C���g�Ƃ��Čf��̕\�����������A��肪�����B�@�@�P�Ȃ�ʉߓ_�ł���͂������������������ƁA���̈ʒu�ŐÎ~����댯���������A

�Î~����Ɖ~�^�����n�߂��Ӗ��������Ȃ�B�@�@�X�ɁA�Î~�������g�X�������グ��K�v�����܂�A�{���s�v�ȋؗ͂��g���͂߂ɂȂ�ƈ����v�f��������B

���R�A�T�[�r�X�Ƃ��Ă͕s����ɂȂ�����ŁA���ׂ̈̕\���Ȃ̂�������Ȃ��B�@�@�d���e�j�X�ŃT�[�r�X�́A�ŏd�v�ȃV���b�g�ł���ɂ��ւ�炸�A

������������L���A�l�b�g�̋L�q�������͍̂��������́B

�T�[�r�X�̃X�C���O�@2011/07/05

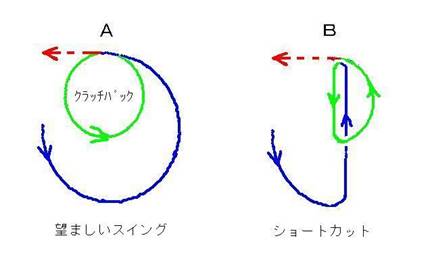

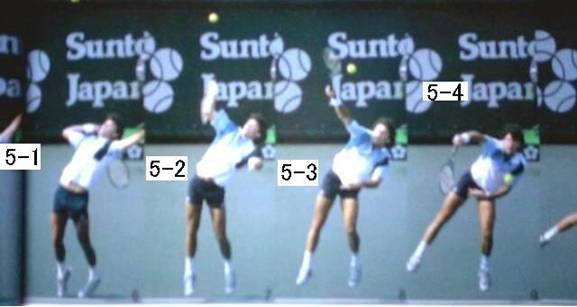

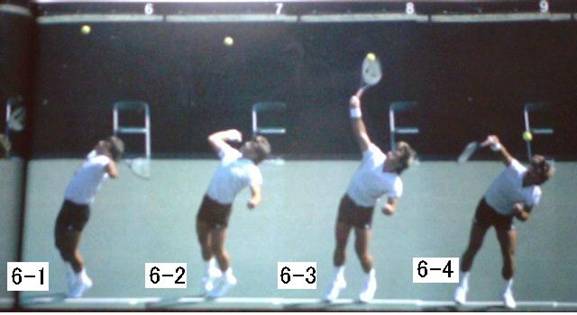

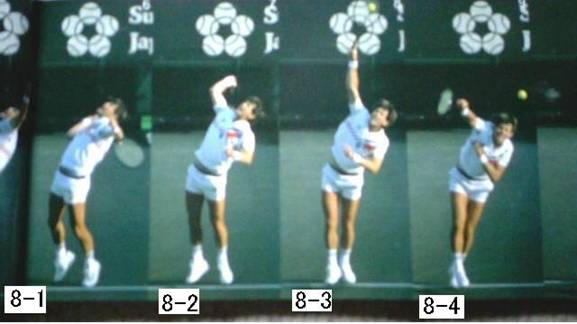

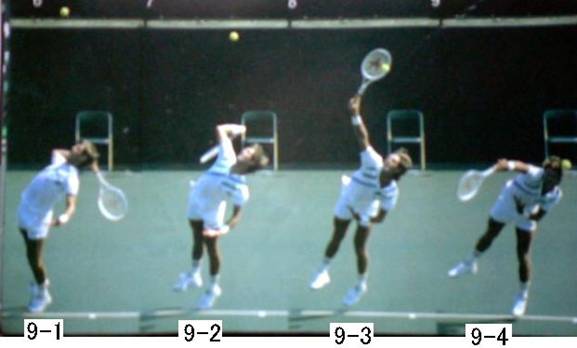

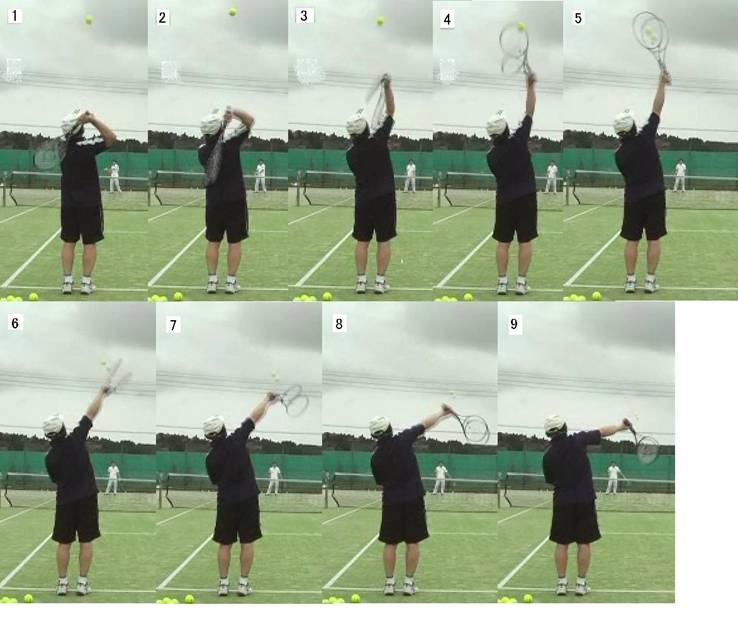

�E�����I��̔w��������݂��X�C���O�O���B���͑̂̑O��ʂ�A�ΐ��͑̂̌��ʂ�B�Ԑ��̓v���l�[�V�����ŁA�P�Ȃ钼���ŕ\���͍���œ_���B

�{���͂`�́A�傫�ȉ~���珬�����~�ւ̘A�����d���̊�{�ŁA�K�v�ȋؗ͂��ŏ��ɂȂ���肵���v���l�[�V�����Ɍq����B

�a�̃V���[�g�J�b�g�X�C���O�͈ɒB�I��A�y���I�肪���������A�~�^���ł͂Ȃ��ׂɉ^���̓`�B���r��A�r�͂ŐU�邱�ƂɂȂ�B

�T�[�r�X�́A�قڐÎ~�i�G�l���M�[�[���j�����{�[����ł��߂ɁA�X�g�����O�̂���݂����Ȃ��������オ��Ȃ��B���ׂ̈ɂ��X�C���O�X�s�[�h��

�v������邪�A�ؗ͂ŐU�����̂ł͌��E�����苶���������Ȃ�B�X���[�Y�ȉ~�^���ƃN���b�`�o�b�N�̉����������A�b�v�Ɍ������Ȃ��B

���������̃N���b�`�o�b�N�͊o���邱�Ƃ͓���B�ڂɌ����Ȃ������ł���ׁA�ǂ̗l�ɓ����Ă���̂������o�ł��Ȃ��B���������̐l�́A�N���b�`�o�b�N��

�ł����ɃV���[�g�J�b�g��I�����Ă���悤�Ȉ�ۂ�����B

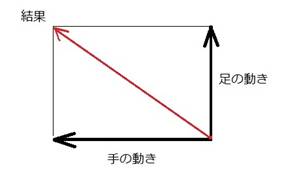

�����I�ɂ͎��̃R�b�N�A��̂�O�������̑��̓��삪����邽�߂ɐ}�̂悤�ɒP���ł͂Ȃ����A�����t�o�ɕK�{�ł��邱�Ƃ͍d���̊�{�B

�g�@�X�@2010/11/16

���̓g�X������B

�T�[�r�X�̎���̓v���l�[�V�����̃X�C���O�����A���ꂪ�������U��邩�ۂ��̓g�X�����ߎ�B�X�C���O���C�������Ȃ瓖�R�A�g�X���C������K�v�����邪�A

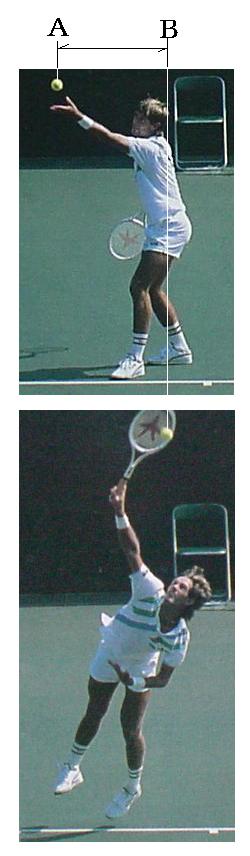

�X�C���O�ɋC������ď]���̂܂܃g�X���グ����������B�����A�^�C�~���O�����ς�邪�����グ��ꏊ���ς��B�ȉ��̃v���̉摜���悭���Ē��������B

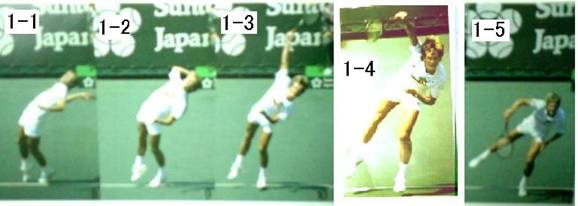

�P�D�t���b�g�T�[�r�X�̃g�X���グ��ꏊ�@�i�ʐ^��1987�e�j�X�W���[�i���ʍ����j

���ʂ��猩�āA�{�[�����E�����̏ꏊ�̈Ⴂ���m�F���Ē��������B

���摜�̃A���K�[�I����ɂ���ƁA�`����g�X���グ�a�ŃC���p�N�g�B�`�Ƃa�ł͖�r�P�{�قǂ̒����̈Ⴂ������B�܂�A�œ_�̐^������^������

�œ_�Ɍ����ăg�X���Ă���̂ł͖����Ƃ������ƁB�S�Ẵv�������l�ŁA�œ_�̈ʒu�́A�O���ƖڕW�����Ԑ���̂قڐ^��B

���{�ł悭����̂͂`�ŏグ�`�ɗ����Ă���g�X�B�����X�^�C���̃T�[�r�X�Ȃ炻��ŗǂ����A�������t���b�g�T�[�u��X�s���T�[�u�͑łĂȂ��B

�X���C�X�T�[�u�Ȃ�`�_�ʼn\�����A�v���l�[�V�������g���X���C�X�T�[�u�͑�ϓ���B

�g�X���厖�ȃ|�C���g�͍Č����ŁA��ɑ_���ꏊ�ɏグ�邱�Ƃ��o���Ȃ��ƁA�T�[�r�X�����肵�Ȃ��B���R�A�m���������Ȃ苅�����グ�邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�B

���̉摜�ł̓g�X�̍��E�̈ʒu�W�������f�ł��Ȃ������R�A�O��ʒu���d�v�ʼn摜�ł͂��Ȃ�O�ɏグ�Ă���B

�����������A�R�����ň��肷��g�X���オ��Ȃ��Ƒŋ������肵�Ȃ��B

�{�[���������u�Ԃ̎�̕��̌����ɂ����ځB������ۂ��Ă���B���X�g���g���Ă���l�q�͂Ȃ�

�Q�D�s����ȃg�X

�r��L���A���𒆐S�Ƃ����~�Ńg�X���グ��ꍇ�A�ǂ̃^�C�~���O�Ń{�[����������ŏオ��������ς��B�ْ����鎎���ł͂��s����ɂȂ�댯��������B

���̑�Ƃ��Ĉȉ��̗l�ȕ��@���l����ꂽ�B

�R�D�_���|�C���g�ɏグ��ɂ�

�I�̋Ȃ��L���𗘗p���A�Ȃ�ׂ������I�ɏグ��B�ʼn��_�ŕI��L���A�������_�ŕI���Ȃ���ŐL���ƁA��Ⓖ���I�ȋO����ʂ�B���ꂾ����

�g�X�����{�[�������肷��B

�{�[��������̕��͋ɗ͐�����ۂ��A���̃X�i�b�v�͌����Ďg�킸�A�����o���悤�ȃg�X���ǂ��B���ׂ̈ɂ́A��U�ʼn����܂ʼn����Ă���グ��ƁA

�����s���ɍ��邱�Ƃ������B

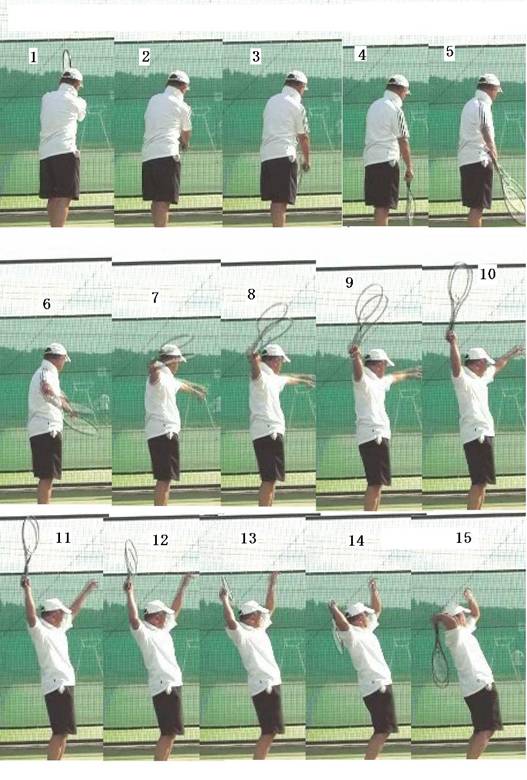

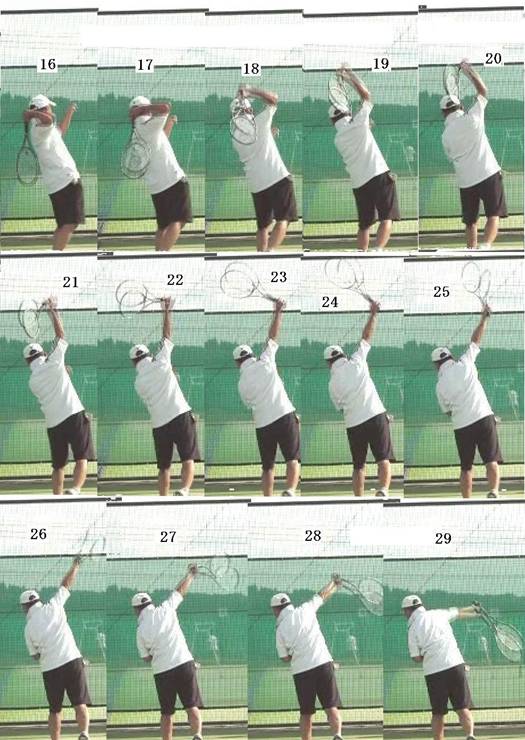

�T�[�r�X�̑f�U���i29�����̘A���ʐ^�j�@2010/10/27

�T�[�r�X�̃t�����[�V�������ו��������Љ�B�v���̎ʐ^��T�������A�e���ʐ^�����������L���ŁA���{�Ƃ��Ă͕s�����������ׂ�ނȂ��B�e�B

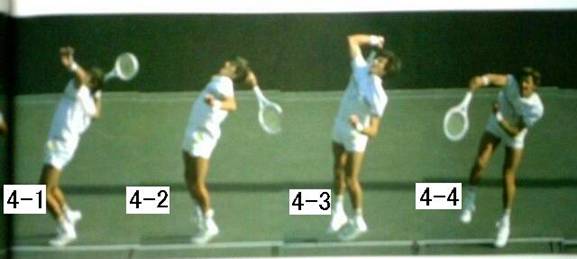

����̓t���b�g�@�O��Ɠ��l�ɉ����g�̓����͂�≟�����C���@�O���b�v�̓R���`�l���^���@���̓R�b�N�B

���P�b�g�O���̂ݒ��ڂ��Ē��������B������܂��ɕʂ���Ƒ̑O���̑傫�ȉ~���w���̏����ȉ~���U��グ�v���l�[�V�������C���p�N�g���t�H���[�X���[�E�ŏI���B

�O�����i�\���`�w���ɗ�����O�����̉~�܂Łj

�㔼���i�w���̌㔼���̉~�`�C���p�N�g�j

���P�b�g���w���ɗ����A��������̂̃^�[���i���ʌ����j�Ɠ����Ƀ��P�b�g��U��グ�v���l�[�V�����i21�`29�j�C���p�N�g�i23�A24�j

29�̌ド�P�b�g�́A�����̑O��ʂ荶���ɏo�ďI���B

�v���̃X�C���O�ɂ́A�ɒB�I��̗l�ɃV���[�g�J�b�g�����o�b�N�X�C���O�����邪�A�{���͘A�������~�^�����]�܂������A��r�̋ؗ͂͂قƂ�ǎg�킸�ɍςށB

���R�A����ɂ߂邱�Ƃ������B�\���̏�Ԃ���U�艺�낵�����S�͂��Ō�܂ŗ��p�ł���B���l�̃N�Z�����R����܂��̂ŁA�������ɏC�����Ċo���ĉ������B

�����A��Ԕ��������͔w����11�`17�i�����Ȃ�����j�ŁA�N���b�`�o�b�N�Ə������̂̎G��������B������X���[�Y�ɂ܂킷�ɂ́A�I�������ۂ��Ƃ��|�C���g�B

�͂��K�v�ȏꏊ�͎��̃R�b�N�ƑO�r�̃v�l�[�V�����݂̂����������̂́A�R�b�N���ێ�����ׂɗ͂����ăO���b�v������ƁA�w���Ń��P�b�g��

�~�܂�U��グ�̃G�l���M�[�����X����댯���������B�悭���K���ė͂̓��������͂�Œ��������B

�v���l�[�V�����͂Q�Q�`�Q�V�������̊Ԃ́A�r�̑O�i�͂قƂ�ǖ����B�ȒP�Ɍ����ƁA�r���~�߂ăv���l�[�V�����i����j�����Ă���Ƃ������ƁB�U��グ��

���x�̂܂ܘr���O�i����ƁA�v���l�[�V�����̃^�C�~���O���x��邩�A�s���S�ŏI���댯���������Ȃ�B���k�ɋ�����ꍇ���K���A�^��Řr���~�߂āE�ƁB

���ؓ��������Ƃ��̓������X���[�Y�ɏo���Ȃ��댯��������B�������K�́A�T�[�r�X�̖��ɗ����Ȃ����R������B�r���~�܂�����{�[���͓������Ȃ���

�T�[�r�X�́A�r���~�܂�Ȃ��Ɛ������v���l�[�V�������o���Ȃ��B

�ŏI�I�ɏ�L�X�C���O�ɔ������x�̑O�ړ��������A�T�[�r�X�̃X�C���O�������i�g�X����͌���j���邪�A�̂Ŋo����܂łɂ͖����T�O�`�P�O�O�X�C���O��

�Q�����ʂ͏W�����đf�U�肵�A���̌�͗��K���ɕ��K�̈Ӗ���20�X�C���O�ʁB�o�����Ǝv���Ă��K���������o�邽�߁A�i�o����K���X�ɉf���Ȃ���

�j�f�U��͌������Ȃ��B�����Ŏg����܂łɂ͂P�`�Q�N�|����Ǝv���������C�͊y�B�X�s���ƃX���C�X�T�[�u�̑f�U������邵�E�E�e�j�X�́A�ꐶ�y���߂܂��B

�T�[�r�X�ɕK�v�ȋؗ��@�i�m�b�܃l�^�j�@2010/10/21

�����T�[�u��łׂɂǂ�ȋg�����ǂ����E�ǂ̋ؓ�������������ǂ����E�Ȃǂ̎��₪�����B���ؗ͂Řr��U��T�[�r�X�Ȃ炻������肾���A�d���e�j�X��

�T�[�r�X�Ń��P�b�g��U��̂̓v���l�[�V�����ׂ̈̑O�r�ŁA���͂قƂ�ǎg��Ȃ��B������ؖ�����摜���B�e�������A�@��̓I�ȃX�C���O�i�t�����[�V�����j��

�����Ƃ��āA�\���̏�Ԃ���O���̉~�^���A�ォ��U��グ�Ĕw���̉~�^�������邱�ƂŁA���P�b�g�͏���ɓ��̏�܂ŏオ��B���̊Ԃ͋ؗ͂Ǝg�������͖����B

�T�[�r�X�̗��K�Ƀ{�[���𓊂���������A�S���Ђ�������������Ɓ@�Ԉ�������K��������O�̓��{�ł͑����A�R�[�`�ł��琳�����v���l�[�V������łāA

�������������o����R�[�`�͏��Ȃ��B

�T�[�r�X���{�@�i1987�e�j�X�W���[�i���ʍ����j�@2010/09/30

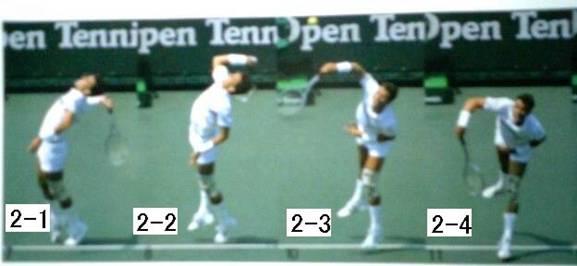

�B�e�����͂قڐ��ʁB�v���l�[�V�����Ƒ̂̌������m�F���Ăق����B�e�v�����C���p�N�g�ł̃v���l�[�V�����̗l�q�͂قړ��l�B�̂̌����́A��������

�����I������邪�قڐ��ʌ����ł̃C���p�N�g���������߂Ă���B

�G�h�o�[�O�I���@�i�_���I��ɕ����Ȃ��X�s���i�L�b�N�j�T�[�r�X�̎�����B�v���l�[�V�����͂R�`�S�A��̂͂قڐ��ʌ����B

�����h���I���@�v���l�[�V�����͂��㑤�ŃX�s���n�ƁB��͉̂������X���������B

���c�B���I���@���{�ɂȂ�ǂ��t�H�[��

�J�����I���@�ǂ��t�H�[���Ǝv�����A�厖�ȃC���p�N�g�̉摜���Ȃ��E�E

�f�C�r�X�I���@���N�Z�̂����̂̌X���B�X���C�X�n�T�[�r�X�Ǝv��

�N���[�N�I��

�}�X�[�I��

�V���v�\���I��

�A���K�[�I���@�C���p�N�g�ł̘r�ƃ��P�b�g�̊W���悭����B

�v���l�[�V�����͑O�r���180���B9-2���X�^�[�g�B9-3��90�����C���p�N�g�B9-4�́A�c��90����Đ��ʼn��v180���ƂȂ�B

�e�v�����A���P�b�g��U��グ��^�C�~���O�Ő��ʂɌ����n�߁A�C���p�N�g�ł͂قڐ��ʂ������l�q������B

�v���l�[�V�����̏ڍׂ́A�������R���̉摜�ł͑�������Ȃ��̂őz�����Ē��������������A�悭������{�[�������̓���Ƃ͂܂������قȂ邱�Ƃ�����B

5�̃f�C�r�X�I��A6�̃N���[�N�I��̓X���C�X�T�[�u�̗l�ȋC���B

�j�q�I��݂̂̌f�ڂ������R�A���q�I����������@�ŃT�[�r�X��łB�j�q�ɔ�ׂ�Ƃ��B���ȑI��������悤�Ɏv���邪�A�g�b�v�I��̑����͂܂����������B

�T�[�r�X����������g�b�v�ւ̋����͋߂��Ȃ�̂��e�j�X�����A���Љ���X���͖�20�N�O�̎ʐ^�B���{�Ń{�[���������嗬�Ȃ�A���E����20�N�ȏ�

�x��Ă��邱�ƂɂȂ�A���ĂȂ��̂����R�E�E�ƂȂ�B

�T�[�r�X�͉������E�̌���@2010/08/20

�G�����ł����蕶��̂悤�Ɂg�������h�Ɖ������Ă���B���R���������ԋ^�������Ȃ������E�E

���������N�O�A�T�[�r�X�̃��b�X�����Ɂ@��H���ʼn������H�Ƌ^�₪�B���k�ɋ����Ă����͓̂��R�A�v���l�[�V�������g�����t���b�g�T�[�r�X�����A��������

�ł�����Ɠ���̂��܂�����Ȃ��E�E

�v���l�[�V�����͏펯�A���������펯�̂͂����A���������������B����܂ł̏펯�ƌ����̃��b�X���ł̘����ɂ��炭���t���o���A��ނȂ����k�ɂ�

�ߌ����E�E�ŁB�����ł����������ӎ����đłƁA���̂������͏オ�炸�ǂ���������Ȃ��A�L�b�N�����Ȃ��E�E�B���R�͕s���m�����A�����������������Ƃ͖��m�B

���̌�A�f�U���ς��Ȃ��玎������Ɨ����ł����̂́A�g�������ێ��̂܂܃C���p�N�g�͊ԈႢ�h�Ƃ������ƁB�v���l�[�V�����Ɖ������ێ��͋����ł��Ȃ��B

���̎��_�Ńv���̃C���p�N�g�����Ă��A��͂艡�����ɂ͌����Ȃ��B

�������́A�\���`�g�X�͉������ŗǂ����A���P�b�g��U��グ��Ɠ����ɐ��ʌ����Ńv���l�[�V�����i�C���p�N�g�j���������B���ʌ����ɂȂ�Ȃ��ƃv���l�[�V������

���ʂ������ł��Ȃ��B

���v���ƁA���́g�������h�������̂����������A�\�t�g�e�j�X�̃T�[�r�X�̋������B�v���l�[�V�������g��Ȃ��Ȃ牡�����ʼn����A����������ł͐������d����

�T�[�r�X�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�v���̃T�[�r�X�̃v���l�[�V�����@�i�e�j�X�W���[�i�������j�@2010/04/14

���Ȃ�s���ڂ��ł����`�F�b�N����|�C���g�́A�C���p�N�g�ド�P�b�g�́i�E�����́j�E���ɏo�Ă��邱�ƁB���ꂪ�v���l�[�V�����őł��Ă���؋��B�ǂ̋����

�����Ă��K���E���ɏo�܂��B

�T�[�r�X�@�v���l�[�V�����@2010/04/11

�e�j�X�ōŏd�v�ȃV���b�g�ƌ����Γ��R�T�[�r�X�B�@�T�[�r�X�Q�[�����m���Ɏ�邽�߂ɂ͌������Ȃ��V���b�g�B�Ƃ��낪�������T�[�r�X�̑ł����́A���̂�

���{�ɂ͍L�܂��Ă��Ȃ��B���Ɏ���Ƃ�����v���l�[�V�������g���Ă���l���قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��B

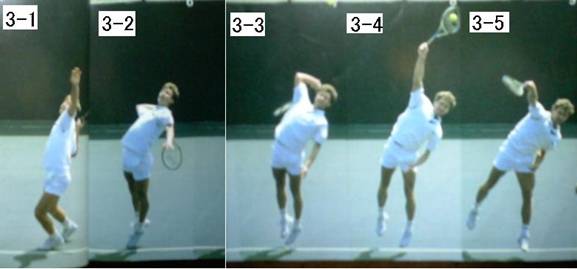

�����ł��p�������������̃T�[�r�X�̘A���ʐ^�ƁA�v���l�[�V�������o����ȉ��̃X�e�b�v�����Љ�B

���̘A���ʐ^�́A�r�̃v���l�[�V�����̓��������ɒ��ڂ��Ē��������̂ʼn����g�͌Œ�B�O���b�v�̓R���`�l���^���A�R�b�N�A���ʌ����A���P�b�g��w����

�S������Ԃ���g�X�B����̓t���b�g�T�[�r�X�B

���ʌ�������قɊ����邩�Ǝv���܂����A�d���T�[�r�X�̃C���p�N�g�ł͐��ʌ������������A�������̂܂܃v���l�[�V�������g�����Ƃ͕s�\�Ȃ̂ł��B

���̂��̗l�Ȃ�₱���������Ȃ̂��E�E�̗��R�́A���l�ȋ��킪���肵�đłĂ邱�ƁB���ׂ̈ɋ������グ�邱�Ƃ��\�ɂȂ�A���ꂪ�g�b�v�v����

�g���Ă��闝�R�ł��B

�X�e�b�v1�@�i�v�P�`�Q���ԁj

�����Ȃ��L�̃v���l�[�V�����͏o���܂���̂ŁA�܂����̗l�ɘr��L���{�[���𐳖ʂɃo�E���h�����A�オ���Ă����{�[�����v���l�[�V���������œ��Ă܂��B

���ꂪ�v���l�[�V�����i����j�B�O���b�v�͕K���R���`�l���^���ōs���ĉ������B����ȊO�̃O���b�v�ł̏K���͕s�\�ł��B�r�̈ʒu�͂قƂ�Ǖς����

���Ȃ����Ƃ��d�v�B���ɒ��ӂ���_�́A�O���b�v�͌y������B��̒��ŃO���b�v���������x�Ŏ������Ƃł��B

�X�e�b�v2�@�i�v�P�`�Q���ԁj

���ɑO�r����ɏグ����Ԃ���X�^�[�g���A�r��L���Ȃ���v���l�[�V�����őłB

�|�C���g�͍Ō�̎ʐ^�̗l�ɁA���P�b�g�g�b�v���^����������ԂŎ~�܂�n�j�B���̏�ԂŒE�͂��v���l�[�V�����I���ł��B

�X�e�b�v2������

��L���o����悤�ɂȂ�����g�X�̏�ɏグ�āA���ʌ����őłĂ�Ηǂ��ł��B���������̒i�K�ł̓v���l�[�V�������g���đł��Ƃ��ړI�ł��̂ŁA

�����͏オ��܂���B����̓T�[�r�X���K�̂ق�̓�����B�ŏI�I�ɂ̓t�����[�V�����Ńt���b�g�A�X�s���A�X���C�X��ł������邱�Ƃ��K�v�ł��B

�e�j�X�̃T�[�r�X�͖싅�̃{�[�������Ɠ����E�Ƃ�����������܂����A�܂������قȂ铮�������ł��B

�g�b�v�X���C�X�H�X�s���C�X�H�i�`�������X�s���H 2009/09/16�i�����������m�b�܃l�^�j

�Ȃɂ�畷�������Ƃ̖����T�[�r�X�̖��̂��l�b�g�Ŕ�ь����Ă���B����𐳂�������̂悤�ɉ��邲�l�������B

�l�b�g�Œ��ׂ��Ƃ���A����R�[�`�����S�҂ɁA��]���|����T�[�r�X��������ׂ̑ł����E�ɕt�������̂̂悤�B�@�v����ɉ�]���|����Ηǂ��E�����B

���S�҂Ȃ�A�������X�s�����X���C�X����x�͍����B��]�̊|�����������邽�߂́g�ꎞ�I�ȕ��@�h�Ƃ��Ă͂P�O�O�������ėL�肩���m��Ȃ����A�������Ȗ��̂�

�t���Ă��܂����犨�Ⴂ���邨�����o�Ă���E�E

�X�s���ł��Ȃ��X���C�X�ł��Ȃ�����X�s���X���C�X�E�E�ŃX�s���C�X�B�X�s���̓g�b�v�X�s���Ƃ��E�E�Ńg�b�v�X���C�X�B�ǂ�������Ȉ�ہB���������E�E�E�Ƃ��Ƃ�����ɂ�

�I���W�M���O���E�E

�ŏI�ڕW�͐������X�s���A�X���C�X�̂͂������A�r���Ŏ��߂����k�͂ǂ�����̂��낤���B����̃T�[�u�̓X�s���C�X��Ȃnj��������̂Ȃ���邩�A

�����ڂŌ����邩�A�������B�@�@�i�`�������X�s�����v�̂Ȃ��B�@�@���R�ȃX�s���E�E�H�ȂǗL�蓾��̂��B�X�s����łƂ��Ƃ��ăX�s�����łĂ��E�Ȃ�P��

�X�s���ŗǂ��B�_�������킪�łĂ邱�Ƃ����b�X���ł͓�����O�B

���ƂȂ�̂́A�����̃T�[�r�X�ɂ͖ړI���������ƁB�{���t���b�g�Ȃ�A�G�[�X�_��������̑ł������_���B�X�s���Ȃ�m���B�X���C�X�Ȃ瑊���������

�ړI�����m�����A�X�s���قNJm�����オ�炸�A�X���C�X�قNjȂ����ł��Ȃ��E�E�Ȃ牽�̖��ɗ��̂��낤���B

�T�[�r�X�@����4�@2008/07/15

�ŋ߁A�ɒB�I�肪CM�ɏo�Ă���B���̂��Ƃɕ���͂Ȃ����ACM�̍Ō�Ƀ`���b�f��ɒB�I��̃T�[�r�X�ɂ͋^�₪����BTV�ŕ��f�����ȏ�A���R

�����^��������l������͂��ŁA���̈Ӗ��Ő������d���e�j�X�̃T�[�r�X�ł����Ăق����̂����A���̉f��������������X������Ȃ��B

�ɒB�I��͐E�l���Ƃ������V�˔��Ƃ������E�E�A�ł����͓Ǝ��̑n�ӍH�v�����������ɂ���B����́A�ɒB�I��̊����Ƌؗ͂������ĉ\�ɂȂ�ł����ŁA

��ʂ̃A�}�`���A���^�����Ă����ʂ����҂ł��Ȃ��v�f������B���ɂ��̃T�[�r�X�́A�o����Ȃ�CM�ɗ����Ăق����Ȃ��������A�o�Ă��܂����ȏ�

�u�^�����Ȃ��ق����ǂ��v�Ə��������Ȃ��B���_�͂�͂����B

�u�����v���ɑ��āA���̃R�[�`�����������Ă�H�v�ƌ���ꂻ�������A���A�D�F�𔒂ƌ�����ɂ������E�E��������ꂵ���Ƃ���B

�T�[�r�X�@����3�@����i���Ȱ��݁j�̖ړI�@2008/06/28

���N�O�̃e�j�X�G�������Ԃ��Ă�����A�ڂ��^���悤�ȋL���B�e�[�}�́u�T�[�r�X�ʼn���͂ǂ��g���v�B���҂͑�w�̋����Ńe�j�X�̎��т�������B�������e��

�A����̖ړI���s���m�̂��߁A�v���̘A���ʐ^�Ȃǂŕ��͂��𖾂��悤�Ƃ������́B�E�E�Ȃ�������g�ړI�h�̘b�ɂȂ�̂��B�ړI���s���Ȃ�A�g���Ă���

�v���ɕ����ΊȒP�ɉ��邱�ƁE�E�O���j�q�v����9�����펯�����A�O�����q�ł����Ȃ�̊m���Ŏg���Ă���B���̋�����������g���Ă�����̂��Ɩ�����

�Ȃ�b�̂͂������E�E

����̖ړI�͂��̃y�[�W�̃T�[�r�X����2�ł����������A�ēx�ڂ����i������g��Ȃ��T�[�r�X�Ɣ�r����Ɓj

1. �m�����オ��@�ŋ��̏㉺�����̃u�������Ȃ��Ȃ�׃l�b�g�A�t�H���g����������B���̌��ʁA���S���Ľ�߰�ނ��グ�đł��Ƃ��o����B�������R�ŁA

2. �Z�J���h���ɒ[�ɽ�߰�ނ𗎂Ƃ��K�v���Ȃ��Ȃ�B

3. �F�X�ȋ���@�@�ׯāA���݁A�ײ��ŁA�C�ӂ̃X�s�[�h�Ɖ�]����I���ł���B������g��Ȃ��ƃt���b�g�A�X���C�X�̂݁B

4. ���̕��S�����Ȃ��@�r�����ƂŃ��P�b�g�X�s�[�h���オ��̂ŁA�������ă��P�b�g��U��K�v���Ȃ����̕��S�͑啝�Ɍ�������B

�펯�I�ɂ͉���̗��_�Ƃ��̗D�ʐ��͖��m�ł���A����100�N�ȏ�O�ɂ͊m�����Ă���ł��������A���̋����́u�܂Ƃ߁v�͂���Ȃ��́B

���قǎg�����̂ł͂Ȃ��Ƃ����R�ɍs���Ƃ��E�E�A�����ɂ��Ȃ���e�������B

�T�[�r�X����2�@������\�� 2007/12/25

�e�j�X�G���͎�ł��Ă������ɂ悭�ǂ�ł������A�T�[�r�X���W�ɂ͕K���ƌ����Ă����ق��v���l�[�V�����i���A����A�͓̂��]�Ɓj�̕����Ƃ����

�ؖ�����v���̎ʐ^�B�����̃T�[�r�X�Ɣ�r���Ă��ǂ����Ⴄ�E�E�B���k�Ƃ��ă��b�X���ɎQ������悤�ɂȂ��Ă��A�R�[�`���炱�̌��t�������Ƃ��Ȃ��B

���א��l�̃R�[�`�ɏK���Ă������N��l�����Ă��ꂽ�R�[�`�͂��Ȃ������B

�ǂ�����Ď����v���l�[�V�������o�������Ƃ����ƁA�����I�[�g�e�j�X���߂��ɂ���A�R�S�~�H���������@�B�ɓ�����50���x�{�[�������ł���B�ʏ��

�����ł��S�������ɗ��߃T�[�r�X�̗��K�Ɏg�����B�������N���炢�͒ʂ����ƁB����ƃv���l�[�V�����ŃT�[�r�X��ł��Ƃ��o����悤�ɁB

�Ȃɂ�芴�������Ƃ͊m�����オ�����A�ׯāA���݁A�ײ����łĂ�A���P�b�g�𓊂��Ȃ��Ȃ����A���̕��S�����Ȃ���

�e�j�X�̎����ŃT�[�r�X���d�v�Ȃ��Ƃ͂����m�̒ʂ�B���̃T�[�r�X�ɉ�����v���l�[�V�����̓e�j�X�̈�ԏd�v�ȓ���Ǝv���B���������݂�

�v���l�[�V�������g��Ȃ��T�[�r�X�̕��͑����A���̌����́A��������������R�[�`�����Ȃ��Ƃ����l�����Ȃ��B

�O���̃v���ɂ����v���l�[�V�������g��Ȃ��I������݂���B�ŋ߂ł̓��B�[�i�X�E�E�C���A���X�B���W���[�����x�����e�������ɂȂ�Ă��Ƃ��E�E�Ɗ�����

�����m��Ȃ����A�X���[�f�������Ă��g���Ă��Ȃ��B�ޏ��͐g��185�����ŃT�[�r�X�̊m�����グ�Ă���l�Ɋ�����B���ɂ����l�ς����Ƃ�����A

���{�����̌��ۂł͂Ȃ��悤���B�v���l�[�V�������g��Ȃ��T�[�r�X�́A�����n�߂�ƃ_�u���t�H���g���ُ�ɑ�����B

�T�[�r�X�ɉ�����v���l�[�V�����͎��ɗ��Ɋ��������@�ł���A�R�[�`��E�ƂƂ���Ȃ�A����������邱�Ƃ��o���Ȃ���Ζ��n�ƌ��킴��Ȃ��B

�T�[�r�X

2007/09/28

���ւ��c�Ƃ��n�߂ĂW�N�B���̊Ԃ��������ŊF����̃v���C��q�����Ă��܂����A�����Ő������T�[�r�X�̕��͍��܂łP���l�����B���̕��̃T�[�r�X��

���Ă���X�|�[�c�̓\�t�g�e�j�X�B���Ĕ�Ȃ�T�[�r�X�Ɂg�T�[�o�[�L���h�͂���܂���B

�ȑO�ɂ��������Ǝv���܂����A�d���e�j�X�̃T�[�r�X�̓���͔��ɓ���B�������o����Ύ����ɑ�ϗL���ȕ���ɂȂ邱�Ƃ͖��炩�B�d���e�j�X��

������ȏ�A����Ƃ�������T�[�r�X�̐������ł������K�����ׂ��͌����܂ł�����܂���B���ЂƂ��v���l�[�V�����i����j���g�����T�[�r�X���o���Ē��������B

����

�^�e���r�ǂ̃e�j�X���b�X���i�����ĕ����j���ςĐ��ł��B���v�����R�[�g�Ő��l�̐��k��������ԑg�B�r�b�N���������́A���v�����������Ȃ��ł���

�i�v���l�[�V�������g�킸�j�ŃT�[�u��ł��Ă��邱�ƁB���炭���R�E�E�B�e�j�X�̐������ł������o���Ȃ��l���A���̃e���r�ɏo�Ă����������悤��

�ӂ�܂���̂��E���ɕs�v�c�B

�ȑO�̋L��

�v���l�[�V�����Ɋւ���Ƃ茾�@2020/06/06

���O���I��ɂ���v���l�[�V�����͑��݂���B�@�������m�F������ł͂Ȃ����A�L���ǂ���ł̓i�_���I��A���B�[�i�X�I��A�ѐD�I��B�@�@�@�����I��̋��ʓ_�́A

�T�[�r�X�G�[�X�����Ȃ��A�s����A�@�i�d�v�ȃ|�C���g�ł́j�_�u���t�H���g�������A�@1�����̋������x���A�X�s���n��1�������B�@�@�@���I���������Ȉ�ہB�F�X�H�v��

�͍����Ă���悤�Ɋ�����̂ő����A�Y��ł���Ǝv���B

�O���ł����Ă��A�v���l�[�V�����������Ă������͏��Ȃ��̂����B�@�@�ѐD�I���IMG�ɓn���ĉi�����A�R�[�`���{�l�̃T�[�r�X���ς�A��v���l�[�V�����ł��邱�Ƃ�

�����ɔ���͂��ʼn��́A�����Ȃ������̂��낤���B�@�����ɒ������������y�ɐ킦���Ǝv�����A����ɂ߂邱�Ƃ����������Ǝv���B�@�@�c�A�[�ɏo�Ă��܂�������������Ȃ��B

�����ȏC���ł͂Ȃ��̂ŁB

�i�_���I��́A�f������R�[�`���{�[���𓊂��T�[�r�X���������悤�ŁA����Ńv���l�[�V�������ł���Ȃ��B�@�@�ł����W���[�R�قǎ���Ă�̂Ō��ʃI�[���C�̕s�v�c�ȑI��B

�قƂ�ǃX�s���n��1�����Ȃ̂ŁA�T�[�r�X�G�[�X�͒����Ȃ��B�@�@�T�[�r�X�̕s���𑫂ŃJ�o�[����e�j�X�̏펯���ʗp���Ȃ��I��B�@�@�����i�_���I�肪�v���l�[�V�����őłĂĂ���Ȃ�A

���鋗���͂����Ə��Ȃ��čς�ł���B

���B�[�i�X�I��̓T�[�r�X�̍D�A�s���̔g���������B�@�@�_�u���t�H���g�����������悤�ȁB�@�@�̒��������^�����̉e���������ɏo��B�@�@�g���������Ă���v���l�[�V�����͂��̂悤��

�Ȃ�E�̗ǂ����{�B�@�@���A���̑I������W���[�͑�R����Ă���B�@�@�@���̃Z���i�I��͂������肵�Ă���C�����邪�A�R�[�`�̍��Ȃ̂��낤���B�@�@���{�������m���ɋ�����R�[�`��

�����Ǝv�����A���Ȃ��Ȃ����̂����m��Ȃ��B

��v���l�[�V�����ł����W���[����Ȃ�A�v���l�[�V�����͂���Ȃ��E�ƕ������Ă����������A����͍����I��̌��̂��̂Ȃ̂ŁA���̏��m�F���Ĕ��f���ė~�����B�@�@

�v�͓���m���̖��Ȃ̂ŁA��l�̒m�b��L���ɗ��p��������m���͏オ��B�@�@�̏�����Ȃ��B�@�{�[�������̓_���B

�ӂƎv�����A�����I�����Ă�R�[�`�́A�R�[�`�̈˗��������Ȃ������������B�@�@�������A�ǂ������邩�ׂ̍������g�̓}����̂͂��ŁA���R�[�`�ɒm����ƁA�����̗D�ʂ�

��������������Ă��܂��B�@�@�v���l�[�V�����̋����������l�ɔ���J�������̂ł͂Ȃ����ƁB�@�@���ꂪ�Ђ����A�������v���l�[�V�������L�܂�Ȃ��̂����B�@

�v���l�[�V������m�邫������2020/05/19

35�N�H�O�̃X�N�[�������������A�e�j�X�G���̃v���̃T�[�r�X�@�C���p�N�g����̉摜���ςāA��H�@�����Ƃ͉������Ⴄ�E�E�@�@�C���p�N�g����@�����̏��O���v����1�̌`��

�قƂ�ǁB�@�@����������2�̌`�B�i�f�U�������Δ���܂��ˁj�@�@1�̌`��ʂ�Ȃ��E�E�ʂ̌������Ⴄ�E�E

�摜��yahoo��������q��

����1�̌`�ɂȂ�̂��������ς蔻��Ȃ��B�@�@�����̃X�N�[���ŕ����̃R�[�`�ɋ���������A�v���l�[�V�����̌��t�͈�x�����������Ƃ��Ȃ��B�@�@�ǂ��������1�ɂȂ�H�@

�����Œ��ׂ邵���Ȃ��E�E�ňÒ��͍��B�@�@�@���̐l���A�Ò��͍�������B�@�����A�����̃e�j�X�G���Ƀv���l�[�V�����̋L�q�͑��������̂ŁA���X���ꂩ�ȁH�Ƃ͎v���܂����B�@

���{�I�ɈႤ�ł������ƋC���t�������A�Ƃɂ����C���������Ȃ����B�@�@�@���ŃX�N�[���ŋ����Ă���Ȃ��̂��H�@�ߑR�Ƃ��Ȃ����������B�@�@���̓v���l�[�V�����őłĂ�ɂ͑łĂ邪�A

����ƑS�����������Ǝv�����炩�Ȃ������Ă����B�@�@�@�B�����͂��邪�A�����C�͂��Ȃ��E�E

�X�N�[���͌��݂��A�����ƕς��Ȃ��l�q�B�@�@�@�����A���̃R�[�`������������Ƃ��������狳�����Ȃ��Ǝv�����A��������������E�ƌ��������B�@�@�@�m�������Ԃ�̃e�L�g�[��

����ł��܂�����Ă������ł���B�i�e�j�X�G���ɑ����j�@�@�@������Ƃ����������A��������ˁB�@

�������X�N�[��������Ƃ͎v�����A�Ԉ�����T�[�r�X��������ꂽ���k������吨����͂��Ȃ̂ŁA�������ɂ͂����Ȃ��B

�v���l�[�V�����̓e�j�X�̎���@2020/05/13

�ߋ��ɐF�X�Ȍ�������܂��������̒��ŁA�u���{�l�͐g�����Ⴂ�̂Ńt���b�g�T�[�r�X�͓���Ȃ��B�@�@������X���C�X���X�s���ɁE�E�v�Ƃ��A�u�v���l�[�V�����͎��R�ɂł���v

�Ƃ������������ł��ˁB�@�@�łĂȂ��l���A�v���l�[�V��������ڂ���炻���ƕK���̈�ۂł��B�@

�ł��A�N�������������ƃv���l�[�V�����͐�ł��B�@�@�@��l�̒m�b�͂ǂ�������ł����A���ɂ���͐����B�@�@�@�ǂ������o�܂Œa�������̂�����܂��A�悭�c���Ă��ꂽ�Ɗ��ӂł��B

�l�Ԃɐ����K�{�Ɠ����ŁA�e�j�X�ƃv���l�[�V�����͐��Ă��藣���Ȃ��B

�e�j�X�̃T�[�r�X�ɑ��̑I�����͂Ȃ��ł��B�@�@�h�邪�Ȃ��A�s�ρA�m��A�펯�A�����A�т��Ƃ����Ȃ��E�ł���B�@�@�@�����A���ꂩ����ς��Ȃ��B�@�@�@�v���l�[�V�������o�����

�u�_�u���t�H���g�v�͂قڎ���ɂȂ�܂��B�@�@�@�g�b�v�v���͂قƂ�ǂ����ł���B�@2nd�T�[�r�X���m���ɓ���̂ŁA���S����1�����Ńt���b�g���łĂ�B�@�O�u���������ł����E�E

�v���l�[�V�����͑��ɁA1�����̃t���b�g�T�[�r�X�̊m�����グ���l�̒m�b�B�@�@�����I�ɖ����ȗ��R������B�@�ܘ_�A�X�s���A�X���C�X�ɂ��𗧂B�@�@1�����̊m�����オ���

�T�[�r�X�Q�[�����L�[�v���Ղ��Ȃ�A���ʂƂ��ď��m�����オ��B�@�@�Ȃ̂��e�j�X�̎���̓v���l�[�V�����ƌ����܂��B

�t���b�g��1�����T�[�r�X�ɉ����ẮA�g�������������m���͍����̂ŁA�Ⴂ���͗L���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�@�@�@����͋t�ɁA�g����������v���l�[�V�����͂��قǕK�v�Ȃ��E

�Ƃ�������B�i�ܘ_�A�ł����������ǂ����j�@�@�@�g�����Ⴂ�l�قNJm���͉�����̂Ńv���l�[�V���������ɏd�v�ɁB�@�@�@�g���̍����O���I��ɂ���v���l�[�V�������A�����ɊÂ�

�����̑I�������̂ŁA�Ⴂ�I��ł��v���l�[�V�����őłĂ�A�g���̃n���f���͌���B�@

�T�[�r�X�́A�������オ��قNJm���͉����邪�A�������������Ƃ����Ƃ��Ă��A1�����ŃX�s���T�[�u��ł��͍U�߂�Ӗ��ŗǂ��Ǝv���B�@�@�����Ɖ�]�̊����͎��R�ɒ��߂��ł���B

�t���b�g�łȂ��Ă��h���C�u�I�ȃT�[�r�X���B�@�@�@�Ⴆ�t���b�g���X�s�[�h10�A�X�s��0�Ƃ���ƁA�����X�s���������X�s�[�h9�A�X�s��1�Ƃ��A�X�s�[�h8�A�X�s��2�Ƃ��̒��߂��ł���B�@

�X�s�[�h3�A�X�s��7�ʂ�2nd�T�[�u�ɂȂ�B�@�@�������\�ł��B

�ŋߔ��������Ƃ́A�v���l�[�V�����őł����t���b�g�ł��o�E���h�������L�b�N����B�@�@�@���^�[������Ȃ�̂Ŏ��������B�@

�������o����͎̂��Ԃ��|����B�@�@��邱�Ƃ����߂��邵�A�g�X���܂߃T�[�r�X����S�Ă��ς��B�@�@�ł��A���킷�鉿�l�͏\���ɂ���B�@�@�K���������Ȃ瑁���n�߂������ǂ��ł��B�@

�㋉�ɂȂ��Ă���o���悤�Ƃ��Ă��قږ����B�@�@�@����Ƀv���l�[�V�������������邾���ł͂��ǂ��ɂ����Ȃ炸�A�Ȃ���ăT�[�u�ŏI���B�@�@���S�҂���n�߂邱�Ƃ���ԗǂ��ł��B

�v���l�[�V������V�����Z�\�Ɗ��Ⴂ���Ă������������悤�ł����A���[���Ɛ̂���̐�l�̒m�b�ł��B�@�@����100�N�ȏ�͗��j������ƁB�@�@�����e�j�X���n�߂����ɂ͂����G����

�ڂ��Ă����m���B�@�@�@�@���́A���{�̃X�N�[���ŋ����Ȃ��̂��́A���ɂ�����Ȃ��B�@�@�@�������A�}�`���A�̕��ŁA�������ł����v���l�[�V�����őłĂ���͂���܂��B�@�@����́A������

������l���������Ƃ̏ؖ��B�@�@�F����̎���ɂ��邩�͔���Ȃ��B

�������Ƃ����x�������Ă���C�����邪�A���ꂾ���͉��x�����Ă������O���Ȃ��B�@�e�j�X�̎���̘b�ł��B

�T�[�r�X�́u�������v�͊ԈႢ�@2020/2/

������̗��K�ŋC�������B�@�@�t���b�g�T�[�u�B�@�@�e�L�g�[�ɑł��Ă���Ƃ��͖��Ȃ��̂����A�C�������^�ʖڂɑłƂ��Ƃ���Ɗ�Ȉ�a����������B

�v���l�[�V�������s���S�̂悤�ȁA�͂�����Ȃ��悤�ȁB�@�@��������́E�E�Ɗ����Q�T�ԂقǍl����

�ӂƋC�t�������Ƃ͏�̂̌����B�@�@�@�g�X���グ��Ƃ��͓��R�A�����������A�v���l�[�V�������n�߂�O�ɐ��ʌ����ɂ��Ȃ��Ă͂�ȂȂ��B�@�@�ȑO���画���Ă������Ƃ����A

���N�u�T�[�r�X�͉������v�����ɂ��т���ē��R�A�N�Z�ɂ��Ȃ�A�C��������Ƃ��ꂪ�o��E�ƋC���t�����B

�e�j�X�G�����ł͐̂���u�������v��������O�̂悤�Ɍ����Ă������A���ꂪ�����Ƃ��͉�Ȃ�����ꂽ�B�@�@�@���ʌ������ӎ�����Ƃ�͂蒲�q���ǂ����A

�v���l�[�V�������|������������B�@�@�@���߂ăv���̃C���p�N�g�摜���m�F����Ƃ�͂萳�ʌ����B�@�@�����̃t���b�g�T�[�r�X�̓���S�̂�����ƓZ�܂��������B�@

�����Ǝ��Ԃ��|�����Ă��܂����E�E

���k�ɋ����鎞�͐��ʌ�������X�^�[�g�����Ă����̂ɁA�������łƂȂ�Əo���Ȃ��������Ƃ͒p���������B

�����P�N�قǂ́A���ʌ����ɏC������f�U��B�X�ɁA�g�X���Ⴉ�������߂��グ�锽�����K�B�@�@�@���ꂪ���ɐh���@���N�̃N�Z�Ƃ̐킢�B�@�@���ł͗������Ă������A

�v���l�[�V�������������Ă������A�����̃T�[�r�X�S�́i�g�X���܂߁j�݂�ƁA�C���_�������c���Ă����B�@�@�g�X�ɂ��݂͂�����A�グ�鍂�����Ⴂ�B

����Ă�����Ă��L�����Ȃ��B

�v���l�[�V�����c�Ș_2�@2015/08/31

�i��N�Ԃ肾���j�ŋ߂̃e�j�X�G�������ς�炸�̏�ԁB�v���l�[�V�������o���Ȃ��R�[�`��������Ă���B

�ӎ��I�ɓ��������̂ł͂Ȃ��A���R�ɏo���铙�̉���́A�{�l���������łĂȂ��؋��B�e�j�X�́A���R�ɏo���邱�ƂɋX�������̂ȂǕt���Ȃ��B

�ӎ��I�ɂ��ׂ��d�v�ȓ���ɖ��̂�t���m�炵�߂�B

�T�[�r�X����̂Ƃ��ďT��2���Ԃŗ��K���Ă��A�t�����[�V�����S�̂���������܂łɂ͔��N�`�P�N�͊|����قǗʂ�����

�e�j�X�̍ŏd�v�ȃV���b�g�ł���ɂ��ւ�炸�A�ӎ��I�ɂ����̂ł͂Ȃ��̏�×�����A�N���v���l�[�V�����̗��K�͂��Ȃ��B����ŗǂ��̂��H

�������łĂȂ��l�Ԃ�������A�ǂ�������ł��Ȃ��l�Ԃ��o�ŁB�����l���Ă�̂��낤���B

�v���l�[�V�����c�Ș_�@2014/07/14

�ŋ߁A���͂̃O���[�v�Ńv���l�[�V�����̗��K�����Ă�����A�X�N�[���ł�������@������Ă��Ă���悤�Ȉ�ہB

�������������O�̂���e�j�X�G���ł́A�v���l�[�V�����́u�C���p�N�g��̒E�͂̌��ʁv�Ƃ��A�m�b�܂̂���ł́u���R�ɂł��铮��v�Ƃ��A���˂�

������������A�Ώ����ɖ�N�̗l�q��������B�@���R�ɏo����Ȃ��J���ˁ[��B

�����A�������v���l�[�V�������L�܂邱�Ƃ����铯�Ǝ҂̍s�ׂƂ͎v�����A��������͑��ς�炸�������ɕς��͂Ȃ��B

����ł��A�X�N�[���ŋ����悤�Ƃ��邱�Ƃ͗ǂ����ƂŖ{���A������O�̂��ƁB�@�������A���܂ŋ����Ȃ������R�[�`���u�������狳���܂��v�ƌ�����قNJȒP��

���e�ł͂Ȃ��B�܂��R�[�`�{�l���������łĂ邱�Ƃ���O��ł��̏�ŁA������菇�����Ȃ��Ă͍���̂͐��k�ł��邱�Ƃ͖����B

�e�j�X�̃V���b�g�̒��ł́A��������������ō���x�̓���ł��邽�߁A�R�[�`�{�l�̎����������B�{�[�������͂����~�߂�ׂ��B

�V�����W�J�̑����ɂȂ�̂����r���[�ł��ڂ�ł��܂��̂��A����̓W�J�Ɋ��ҁB